从培训师使用培训方法的实际情况看,“案例研讨”和“故事演绎”使用的频率可以称之为使用培训方法的“双子星”。

“案例研讨”的最大价值是能够帮助学员透过工作中实际情况,看到过往工作中可能存在的偏差或问题,并且经由案例中的“正向”或“负向”行为和结果,引发“经验反思”,从而让学员找到可能改善的思路或方法。

下面主要论述运用“案例研讨”时,需要注意的相关事项。

首先,案例与故事有些相似,都可能有人物、有事情的起因、过程与结果等要素,而它们之间最大的区别在于案例必须是“完全真实发生过”的事情,而故事可以是“有可能发生”的事情。正是这个原因,导致有些培训师在课程现场使用某些案例的时候,只强调其真实性,而忽略对真实的“有效演义”。

这里的“有效演义”,指我们在选择案例的时候,需要考虑它的典型性、代表性及普适性。

所谓“典型性”和“代表性”比较好理解,即是案例中所涉及事情(或事件)在实际工作中发生的频率较高,引发类似情况的概率较高。

所谓“普适性”,指案例中涉及的人的相关背景或拥有的资源要与现场学员有“可比照性”。概括来说,就是案例要选择在正常状态下发生的人和事,这在准备案例阶段就需要考虑周全。

其次,在培训现场运用案例的时候,有些培训师喜欢将案例中的全部过程讲述(描述)完成之后,再抛出一个问题,比如,“各位学员思考一下,这个案例带给我们什么启发(启示)?”

事实上,如果以上面这样的方式实施案例研讨,几乎肯定,唯一的结果就是,学员最终反馈出一些“标准答案”,如此而已。要知道,在课程培训现场,出现任何的“标准答案”,对学员来说,仅是一堆“正确的废话”而已。根本起不到促动、触动学员的任何作用,因为学员对这些“答案”早就烂熟于心了。

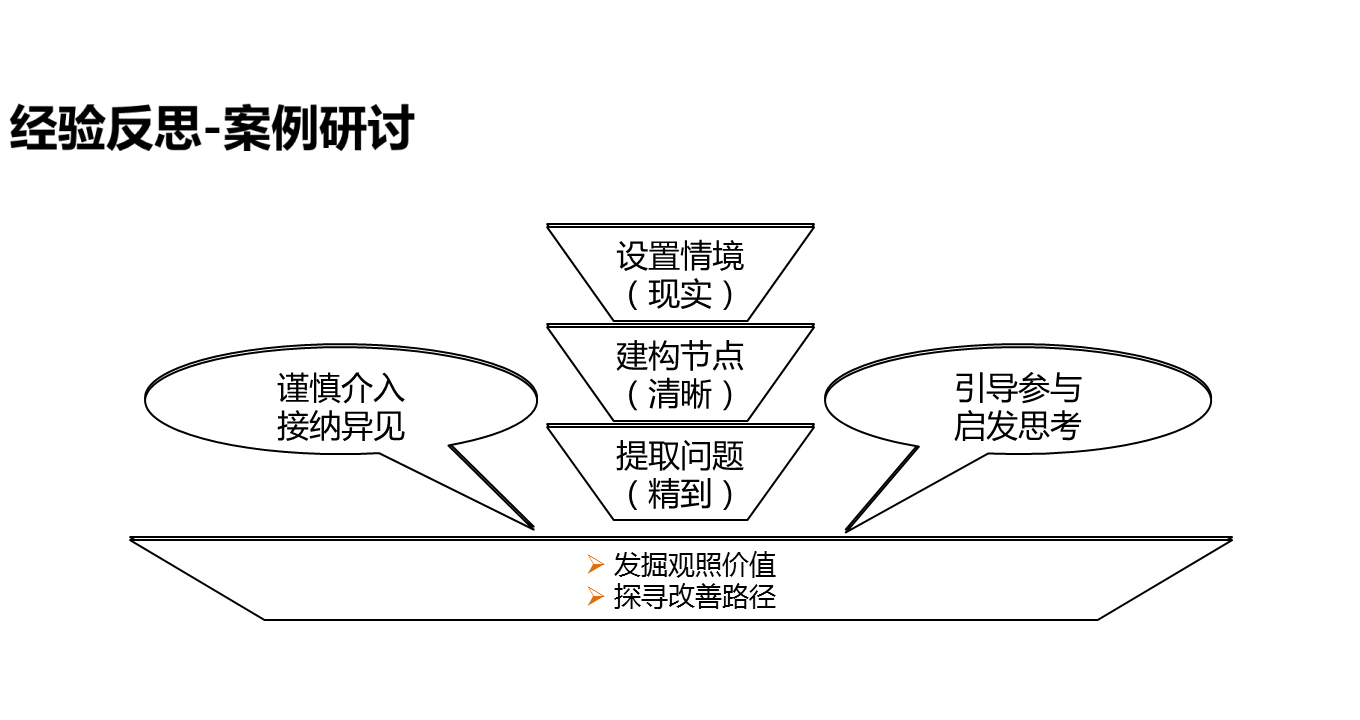

那么,到底应该怎么操作,才能够对学员产生更好地引导思考,甚至是触发行为改善的效果,这就涉及“案例研讨”中非常重要的两个环节,即“建构节点”和“提取问题”,如图3-2所示。

图3-2 检验反思—案例研讨

所谓“建构节点”,就是把案例中发生的事情经过,结合实际工作中的相关流程,把它分成一个又一个的片段,并且围绕每一个片段的关键点“提取问题”。然后借助这些问题的牵引,把学员带到案例的真实场景中,引导学员对案例中的当事人对事情处理的方法、手段及行为细节等要素,进行甄别、思考,如果发现好的部分与有待改进的地方,促动学员置换角色,深入探究这些事情(行为)背后的动因及可能发生的结果。只有这样的“案例研讨”才能够有效地帮助学员,我们说,培训的过程就是帮助学员打开另外一扇窗的过程。

此外,如果在实际操作中,我们设计了分组讨论的环节,千万注意观察学员参与讨论的状态,尤其要及时提醒学员不要拉扯与讨论主题无关的事情,与此同时,培训师又不能轻易介入。

同时,特别需要提醒,尽量避免在以“解决问题”为导向的培训课程中,去借用一些“经典”的案例,因为这样的案例与学员的“可比照性”极低。

“案例研讨”培训方法的运用,和其他任何一种培训方法一样,除了需要培训师把握当下的一些细节外,更重要的是,培训师本身能够对所采用的案例有深入的思考和精到的剖析,这不是一蹴而就的事情。需要培训师长期坚持,坚持对“司空见惯”的事情的“视而后见,见而后思,思而后悟,悟而后动”的观察习惯的养成,并且持续改善、精进。

廖信琳

廖信琳