相比较于其他职业的从业者,对于自我管理这件事情,职业培训师面临着更为直接的挑战和更高的要求。

培训师的职业是引导、帮助别人(学员)获得理念认知、技能方法等,继而促进其行为改善并实现职业成长与发展。

单从这个角度看,培训师自身能否做好自我管理,是确保其所倡导的理念、思路和方法是否真正有效、是否真实可信的重要前提。试想:一个人连自己都没有做到或者没有做好,是否间接说明其倡导的理念或者方法并没有确实的效果呢?

培训师真正更深刻影响学员的是那些“没有讲出来”的东西(请阅读《TTT培训师精进三部曲(上):深度改善现场培训效果》),这其中就包括培训师通过自我管理而呈现出来的整体精神风貌和行为举止导向。也就是说,培训师的自我管理是实现其职业价值最大化的有效路径之一。

就作者的体会而言,培训师自我管理最大的作用是通过自我管理不断突破并扩展自己的舒适圈。我们知道的一个事实是:随着舒适圈的扩大,未知半径越大,也就是未知领域随之扩展,其最直接的影响是引发自己内心的危机感。而这份危机感恰恰是有效延缓或者阻止职业倦怠产生的重要内在驱动力,从而确保持续且长久的职业热情,激发内在驱动力,以推动职业的发展。

关于培训师的角色定位,普遍的一种说法是“集编、导、演三重角色于一身”。

所谓“编”,就是编剧,指的是培训师首先需要将自己的课程编成一个“剧本”。而这个剧本的形成需要用到培训师的认知和技能资源,才有可能进行有效的编写、编撰、编辑、编排等一系列工作,才能保证课程实施过程中的“剧情”得以顺利推进。

“导”和“演”是一个动态推进的过程,更考验培训师对时间的分配与把控;对目标的确立、梳理及调整;对情绪收放的把握;对知识、技能要点的系统梳理和深度挖掘;对言语行为的有效控制……在这一过程中,不仅涉及培训师对上述三重角色所需“硬知识”(意思是指那些经由前人总结、提炼并有一定实践指导价值的理论层面的东西,包括定义、理念、观点等)的储备,更直接指向培训师“软知识”(指的是培训师经由自身实践体系而形成的认知体系和行为习惯体系等)的有效积累。

笼统来说,培训师的职责主要是通过“授课”的方式实现,并向学员传授知识和经验,从而“帮助学员改善和提升相关的职业技能,调整其职业认知和工作状态,最终提升其工作效能”。

为了确保最大限度地实现前述目的和目标,培训师必须做好各种储备,即进行有效、持续地“输入”,也就是培训师的自我管理,才可能有足够的能量来支撑其履行职业职责过程中的“输出”行为。

在具体的职业实践中,至少以下这些因素都会不同程度地影响培训师“输出”行为的效果:

培训师本人的身体(心)健康状况;

时间和精力的分配;

对各种欲望的辨识、判断及适度的节制;

对单次课程目标和长远职业目标的设定和把握;

对自己擅长领域的知识体系的建构及相关技能的累积;

对自身情绪状态变化的敏锐感知;

对各种人际关系的认知与处理;

最终的外在行为表现等。

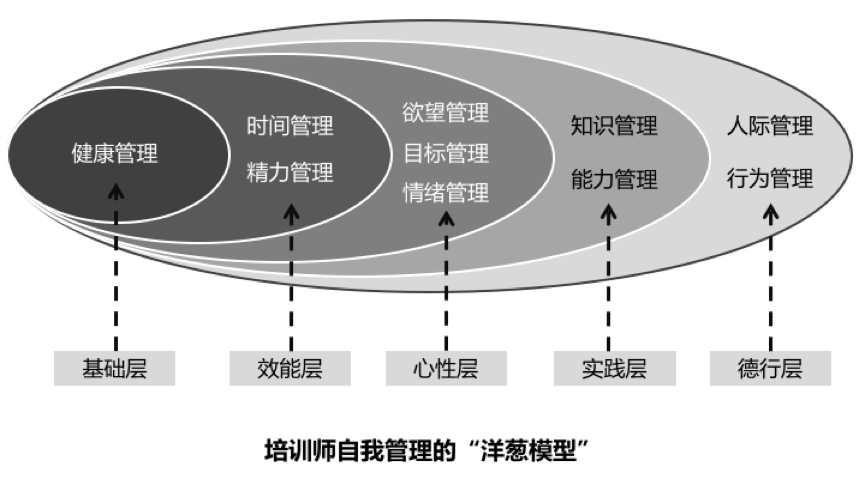

为此,作者结合长达十几年的培训实践,通过对以上因素的分析和解剖,专门建构了一个培训师自我管理的“洋葱模型”,如图2-5所示。

图2-5 培训师自我管理的“洋葱模型”

从图7中可以看出,培训师的自我管理包含十项内容、五个层级,包括:基础层(健康管理)、效能层(时间管理和精力管理)、心性层(欲望管理、目标管理和情绪管理)、实践层(知识管理和能力管理)及德行层(人际管理和行为管理)等。

接下来,简要概述一下这一模型所涉及内容的逻辑。

首先要说的是基础层的身(心)健康管理。培训师辗转各地出差是一种常态,单说饮食和睡眠这两件事情,就对其身体健康指数有着极高的要求,更何况在课堂现场一站就是几个小时的体力消耗……所以,在业内,培训师也常常感叹,自己其实更多时候是一名“体力劳动者”。对于一名培训师来说,切实做好自身健康的管理,既是履行其职业职责的必要条件,更是决定其职业生命期限的重要前提和基础。

从某种程度上说,时间成本优先是培训师这一职业的显著特点。虽然,移动互联网时代,为培训师提供了不单纯拘泥于实体现场授课的一种路径和可能,但是,就作者的观察和经验看,与学员面对面的实体现场授课,仍然是培训师实现和传播职业价值的基础并且是最为重要的方式。

在不断“输出”的职业行为过程中,如何在单位时间内做好最大限度的“输入”工作,是确保培训师职业技能不断提升和职业功力有效沉淀的重要前提之一。

与此相对应的是,培训师面临一个精力规划和分配的问题。所以,笔者认为,时间管理和精力管理是培训师自我管理的“效能层”。

无论是基础层的健康管理,还是效能层的时间和精力管理,其最终的价值指向都是培训师“实践层”和“德行层”的自我管理,包括直接与学员建立连接的知识、技能、人际关系及自身行为表现的管理。

在实践中,作者有深刻体会的是:“基础层”和“效能层”的自我管理,充其量最多只是为“实践层”和“德行层”的自我管理提供了一些必要的条件和基础,而中间“心性层”的欲望、目标和情绪管理实际上起着决定性作用。

廖信琳,TTT职业培训师。曾先后在广东某省级新闻单位、哈慈集团、吉通通信、香港CASERO建材有限公司、香港天惠企业管理顾问(国际)控股有限公司等大型机构工作,历任营销、培训、行政管理等高级职务。拥有16年从业经验,已先后为近百家企业做过员工在职训练和管理咨询。

本土管理实践与创新论坛

本土管理实践与创新论坛