罗马不是一天建成的,所以培训体系的建设也不是一天建设的。日产汽车公司的一套班组长系列培训课程,是40个人接力用了15年的时间才做到高针对性、实用性和有效性的。所以,做培训要有长期心态。每天进步一点点,时间久了就是一个大跨越。只不过很遗憾,中国人没多少耐性。

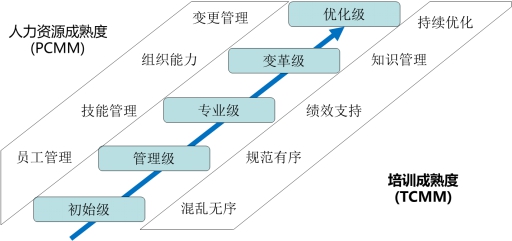

培训体系的发展是随着人力资源的成熟而成熟的,大致经历五个成熟度级别,如图2-6所示。

图2-6培训体系发展经历的五个成熟度级别

在初始级,大家对培训是何物大概都不太在意,有需要就弄一下,没需要就算了。

但是到了管理级,各部门老大承担起员工管理的责任,企业的招聘、定薪、培训都开始有意识、有计划地开展。此时培训关注的重点是规范有序开展培训工作,培训员工达到岗位的工作要求。

而到了专业级,人力资源管理开始高大上了,什么职业生涯发展、什么胜任力模型、什么任职资格、什么人才评鉴等都开始上了。此时,企业对员工的岗位技能都进行了细化梳理,这为培训奠定了良好的发展基础,此时培训追求怎么支持员工的绩效和员工的发展。培训开始建立自己的师资、课程体系,将员工的隐性经验转化成显性知识,以便支持员工更好地应对业务问题。

而到了变革级,企业人力资源管理更加关注组织能力建设。企业人力资源管理将企业的人、流程、知识技能整合到一起,形成组织的技能资产,并且充分授权给企业各种团队独立开展业务。此时,培训也开始变革,升华为知识管理。企业将基于信息平台,将已有的课程架构都予以碎片化,并与相应的流程进行结合,提供高响应速度的训练(第7章会对此予以详细描述),此时培训是知识管理级水平的。

最后,人力资源管理与培训都进入了一个良性的循环,让培训能够持续优化改善。

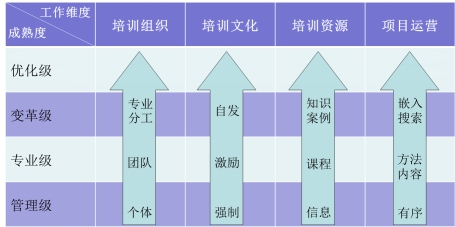

对应培训的四个维度,我们可以看到不同阶段的不同要求,如图2-7所示。

图2-7培训四维在不同发展阶段的不同要求

培训组织在管理级时,可能是单个个体存在的,纳入人力资源部门,也许就一两个人从事该项工作。但是到了专业级的时候,可能就是一个部门,可能是培训管理部门,也可能是企业大学或培训中心。但是到了变革级,培训工作更加细分,强调专业层面上的分工,比如培训管理、培训产品设计、业务需求挖掘、数据分析等。

培训文化的发展在管理级是一个强制大家参与培训的文化,用俗话说就是要我学。企业在此时会建立培训沟通机制,了解大家需求并制定计划。但是到了专业级,培训文化的建立是以激励大家积极参训为主,将培训与员工的发展相连接。而到了变革级,员工的学习则是自主自发的行为。学习与员工工作任务的开展紧密结合到了一起,不学就无法开展工作。此时,工作和学习的时间冲突矛盾得到了解决。

培训资源有三个发展层级:信息级、课程级、知识级。

所谓信息级,是指培训的课程与师资等资源以信息方式存在,就是我需要用的时候,我知道哪儿有,我可以从哪儿找到相应的师资。这时培训要整合资源,但针对性可能会比较差。

课程级,就是自身根据内部业务的需要,结合企业内部业务的发展,构建起自身与业务相匹配的课程体系、师资体系。这时候,课程、师资是自有的,针对性和有效性是有的,但是在及时性上可能会差,此时搞培训叫内外结合。

到了知识级时,逻辑架构、篇章俱全的课程被拆解为一个一个的业务流程环节上的知识点,并且以电子信息化的方式储存。当我需要的时候,知识管理系统会自动提供给我。

我们可以看到,这三种级别的资源在应对业务需求时,级别越高,满足的形式和及时性会越高,同时可以应对的业务复杂度和变化度也越高。

项目运营在管理级上强调规范地开展,计划预算怎么定,需求调查怎么调查,项目立项与审批、组织实施管理等基础性制度该如何建立等。那么到了专业级的时候,会比较关注培训方法的应用,怎么和企业的战略关联、怎么与企业人才培养、企业实际业务问题相结合等问题。所以,此时对培训方法、内容的关注度更加提高。而到了变革级,项目运营将结合企业的信息网络、云计算等技术开展,并将训练的内容与员工的工作流程嵌套在一起。员工从先训后上岗变为先上岗再边学边用。

培训体系各阶段的成熟度如表2-3所示。

表2-3培训体系各阶段的成熟度

成熟度 | T-CMM | 培训体系成熟度描述 |

初始级 | 混乱无序 | 企业培训活动基本上为临时发生或者没有 |

管理级 | 规范有序 | 企业对培训活动进行了统一的管理,培训部门经理参与到培训中来,制定培训计划及执行培训活动。培训部门基本上是以监控者角色存在 |

专业级 | 绩效支持 | 培训部门为培训的执行提供了知识、技能、标准、方法的支持,培训更加关注战略与员工绩效并支持员工发展,培训部门基本上是以业务部门伙伴角色存在 |

变革级 | 知识管理 | 企业培训活动基于知识管理与信息技术开展,培训的资源与渠道极大丰富,员工学习方式更加自由。此时培训部门基本上是以知识与学习服务提供者角色存在 |

优化级 | 持续优化 | 培训向学习管理转变,企业能够自我更新知识、技能,形成良性循环 |

培训体系不同发展阶段的工作重点模块如表2-4所示。

表2-4培训体系不同发展阶段的工作重点模块

成熟度级别 | 培训工作维度 | |||

培训组织 | 培训文化 | 培训资源 | 项目运营 | |

优化级(3) | 能力更新 | 学习文化建立 | 动态更新 | |

变革级 (6) | 专业分工 | 学习管理 | 学习研究 | 一体式学习 |

决策层参与 | 知识平台 | |||

专业级 (10) | 培训技能 | 员工发展 | 讲师培养 | 战略及人才 |

部门设置 | 管理者参与 | 课程开发 | 培训评估 | |

课程体系 | 团队学习 | |||

管理级 (7) | 人力设置 | 培训沟通 | 资源信息 | 计划及预算 |

队伍建设 | 培训记录 | |||

管理分工 | 培训实施 |

每一个模块都有各自的工作目标,在体系中所起的作用各不相同,具体如表2-5所示。

表2-5各个模块在体系中的作用(表中字母G:Goal)

人力设置 | |

目的 | 人力设置的目的是确保培训有人力来负责开展培训工作,也是培训组织实施上的最低人力要求 |

G1 | 确保有符合资质的人力来管理培训,保证培训的实施及专业性 |

G2 | 确保所配备的人力是充足的,足以承担和应对管理级的各项任务 |

队伍建设 | |

目的 | 确保企业内部各单位横向和纵向之间有良好的沟通,实现知识经验的共享,促进培训从业人员的专业知识技能的持续更新 |

G1 | 确保培训工作人员理解各项培训业务及要求并能有效部署与执行各项工作任务 |

G2 | 确保培训工作人员的素质不断提升 |

管理分工 | |

目的 | 确保培训在组织内部是以分工协作的方式开展,培训为全体之责任 |

G1 | 确保培训活动的管理得到有效执行且在不同部门间有效合作 |

G2 | 确保不同的组织层级与不同的部门行使不同的管理职责 |

培训沟通 | |

目的 | 确保培训的信息能为全体员工所知和了解,并且能帮助员工判断培训对自身的必要性 |

G1 | 确保培训信息能为员工和各业务部门知晓 |

G2 | 确保员工和业务部门关注培训并积极参与其中 |

计划预算 | |

目的 | 确保企业中各方的培训需求被识别并编列合理的投入以针对性地满足企业的培训需要 |

G1 | 确保培训计划预算是一项企业年度的例行工作 |

G2 | 确保培训计划及预算符合业务及员工需要 |

G5 | 确保计划预算制定与执行是公司内所有部门的共同责任且培训计划预算是各部门执行的准绳 |

培训实施 | |

目的 | 培训项目的实施处于组织控制下,符合计划预算,而且项目实施具有针对性和有效性 |

G1 | 确保培训项目的实施是一项组织行为、处于可控状态 |

G2 | 确保培训项目的设计满足培训对象的要求 |

G3 | 确保培训项目的执行具有高度的培训对象指向性 |

部门设置 | |

目的 | 确保培训有专门的部门进行统筹规划,并有足够的专业人力来搜集整理企业知识经验,开发培训资源 |

G1 | 确保培训工作按照专业性原则展开 |

G2 | 确保专业级的培训工作是组织的一项常态化任务 |

培训技能 | |

目的 | 培训人员的岗位职责与技能做出清晰定义并作为培训人员技能更新与发展的依据 |

G1 | 组织对培训人员工作技能进行了收集与分析并能根据业务发展调整 |

G2 | 组织对培训人员的技能培养是一项常态化及有效的规定 |

管理者参与 | |

目的 | 管理者参与的目的是让管理者能关注下属对培训内容的学以致用,以提升培训效果 |

G1 | 确保管理者积极支持下属参训 |

G2 | 管理者对下属培训内容的应用展开指导 |

员工发展 | |

目的 | 让员工发展的信息形成对培训的支持及培训在员工发展中的应用,以提高培训的针对性与员工学习的积极性 |

G1 | 确保培训是适应员工职业发展及能力提升需要的 |

G2 | 培训与员工职业发展形成相互强支撑关系 |

课程体系 | |

目的 | 课程体系目的是对公司不同岗位序列所需知识技能有框架性蓝图,形成培训工作基础并能为员工提供学习指示参考 |

G1 | 确保企业开展业务所需要的知识技能有清晰的梳理与规划 |

G2 | 确保课程体系动态更新的以适应业务需要 |

G3 | 确保员工理解在本企业内发展所需要的知识与技能 |

课程开发 | |

目的 | 挖掘内部知识经验,消化吸收外部知识经验,并形成公司知识经验的传承载体,形成适合成人学习特点的培训方式 |

G1 | 确保课程开发处于规范的流程内,具有质量稳定性 |

G2 | 课程开发调动了相关的力量 |

讲师培养 | |

目的 | 讲师培养的目的是挖掘内部隐性知识经验,且能掌握培训的技能及课程开发技能,以提高培训的有效性 |

G1 | 确保合适的人员愿意承担讲师任务 |

G2 | 确保内部讲师具备一定专业的授课技能及开发课程技能,以保证培训质量 |

G3 | 讲师的培养与使用有制度的保障 |

战略及人才 | |

目的 | 培训的开展是以战略及人才培养计划为导向,与组织层面的需求紧密结合且能有效开展 |

G1 | 确保培训与公司的战略、业务绩效提升、人才培养目标一致 |

G2 | 确保培训结果是有效支撑公司战略及人才培养 |

团队学习 | |

目的 | 培训与现场业务绩效提升相关,并能充分整合个体学习成果 |

G1 | 确保培训是与现场问题的解决相关 |

G2 | 确保组织有能力实施OJT培训,且实施有效 |

培训评估 | |

目的 | 培训评估的目的是检验培训效果,为培训的改善提供数据基础 |

G1 | 确保培训项目执行效果得到评估 |

G2 | 确保培训的投入是合理的 |

G3 | 确保培训执行的信息是处于被管理状态 |

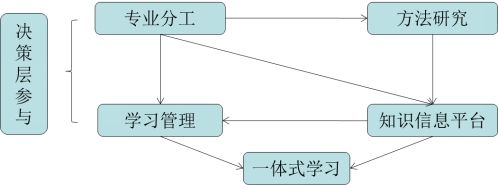

专业分工 | |

目的 | 培训以知识管理为基础进行分工,企业内有力量对企业知识资产进行整合 |

G1 | 确保企业有相应的知识管理及学习应用设计力量 |

G2 | 确保组织有承诺,使企业内的知识得到萃取与整理 |

决策层参与 | |

目的 | 确保企业的最高领导层对学习与发展活动的支持与参与。 |

G1 | 确保公司核心领导参与到培训过程中来 |

G2 | 学习与发展是公司重要的战略 |

学习管理 | |

目的 | 企业对员工的学习进行了全面的激励与管理,使员工能主动学习 |

G1 | 对员工的学习管理与其工作开展结合在一起 |

G2 | 促进员工的学习与分享 |

方法研究 | |

目的 | 对成人学习的方式与方法进行研究并运用与培训当中,提高训练的有效性 |

G1 | 确保学习的方法与策略能持续的更新,使培训更有效 |

G2 | 学习方法研究的结果被应用于培训设计 |

知识平台 | |

目的 | 企业的知识经验能通过信息平台被记录及应用 |

G1 | 确保企业的知识经验被记录与整理 |

G2 | 企业的知识经验以信息化方式存在 |

G3 | 员工能自由分享知识经验 |

一体式学习 | |

目的 | 确保员工学习与员工的工作开展一体化进行,学习需求响应时间基本为0 |

G1 | 员工可以利用知识技能信息平台 |

G2 | 员工可随时结合问题开展学习,学习工作一体化 |

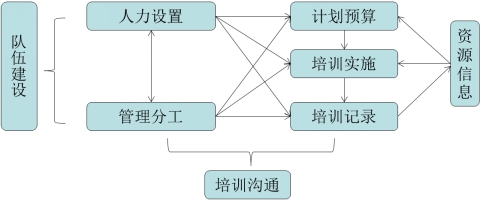

管理级各模块之间的关系如图2-8所示。

图2-8管理级各模块之间的关系

培训体系在管理级建设阶段,要注意培训部门与业务部门的职责分工,大家在培训工作中各自负担怎样的责任。因此,管理分工决定了培训人员的配置。比如,在培训部门设置专职培训管理人员,而在业务部门设置兼职培训人员,在一些较大或重要的业务部门设置专职培训人员。有些企业就会在销售部门设置专门的培训人员,负责对营销网点人员进行相关训练。

当人力配置好后,就涉及培训队伍自身建设的问题,培训队伍的专业水平高低会直接影响培训项目的执行质量,因此需要构建一整套机制来保证培训人员的工作技能持续更新。比如,在有些企业会设定培训人员强制学习制度,规定每年要接受多少小时的新知识、新技能训练。有些企业则会利用现有的社交化学习机制,要求每一个培训人员就时下的热点进行研究,并在内部加以展示。

管理如何分工,决定了人力该如何设置,也决定了培训计划预算的编制体制与方式。中小企业中,培训部门承担了绝大部分的培训工作,那么培训计划预算则会由培训部门在征集各方面意见的基础上形成,并由培训部门来负责实施。

而大企业中,比较强调分工,培训计划预算编制则是在总分总的方式下合作编制完成。在这种方式下,由企业培训部门先确定培训计划预算编制的总体原则,各部门根据总体原则来编制本部门的培训计划预算,再汇总至培训部门。培训部门根据事先确定的原则进行平衡调整,最终形成公司的整体培训计划预算。

有了计划预算后,培训项目实施就具备了法规依据,执行信息形成培训记录,构成了培训资源信息的来源。资源信息又成为计划预算编制、培训项目实施过程的重要支撑。而培训沟通制度与方式则是支撑了管理级各项工作的开展。比如,培训项目立项的原则沟通、员工通过何种渠道反映自身的需求等,这些都是必要的沟通。

每个模块都有自己的工作目标,且各不相同,如表2-5所示。

图2-9专业级各工作模块关系

图2-10变革级各工作模块关系

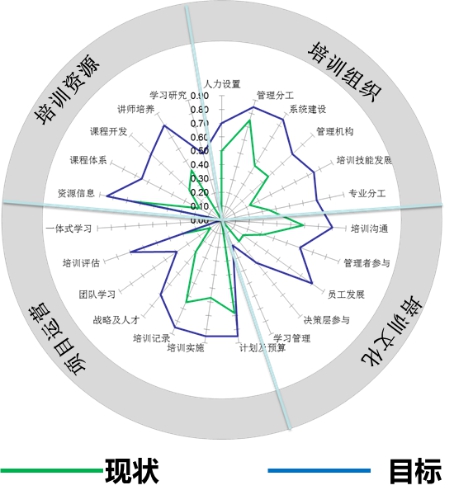

基于以上,我们也可以对培训体系的各个模块进行量化评估。用量化的形式展示出培训体系的长短板,如图2-11所示,使之可以有一个直观的展现。

图2-11培训体系的长短板

陈锐

陈锐