查阅相关资料发现,很多人基于不同的角度,试图对欲望进行分类。

比如:有佛家的财、色、名、食、睡之说;有原始欲望与衍生欲望之说;有本能欲望、人工欲望、高级欲望和终极欲望之说;也有人认为马斯洛需求层次理论是欲望的另一种分类方式;更有详细分类的做法,将欲望分成:生存欲、保存欲、食欲、劳动欲、性欲、休息欲、情欲、名利欲、求知欲、娱乐欲等。

但是,不管如何分类,名和利都在欲望范畴中,并且占据着非常重要的位置——尤其对于培训师来说——相信没有任何一位培训师敢断然否定自己对名与利的渴望和追求。

那么,到底该如何来看待培训师渴望、追求的名和利呢?

所谓名,大致可以包括名气、名声、名望等几层含义。

乍一看,名气似乎应该排在第一重要的位置——作者并没有替代别人对名的这几层含义进行重要性排序的权利。但是,如果换一个角度对其诠释,就会发现一个特别有意思的现象。比如:

用名气来评价或者衡量一个人,通俗的说法是名气“大”或者“小”。就培训师这一职业而言,名气的大小取决于被人知晓、传播的地域范围和行业的广度与深度。

用名声来评价或者衡量一个人,通常的说法是名声“好”或者“坏(不好)”。培训师名声的好坏常常依赖于合作伙伴、客户及学员三类主要职业关系人的评价。

名望,多数时候的表述是名望“高”或者“低”。培训师的名望则更多指向其行业影响力和社会影响力,主要由名气和名声两者相互作用形成。

这样一来,似乎可以得出一个不太严谨的结论:

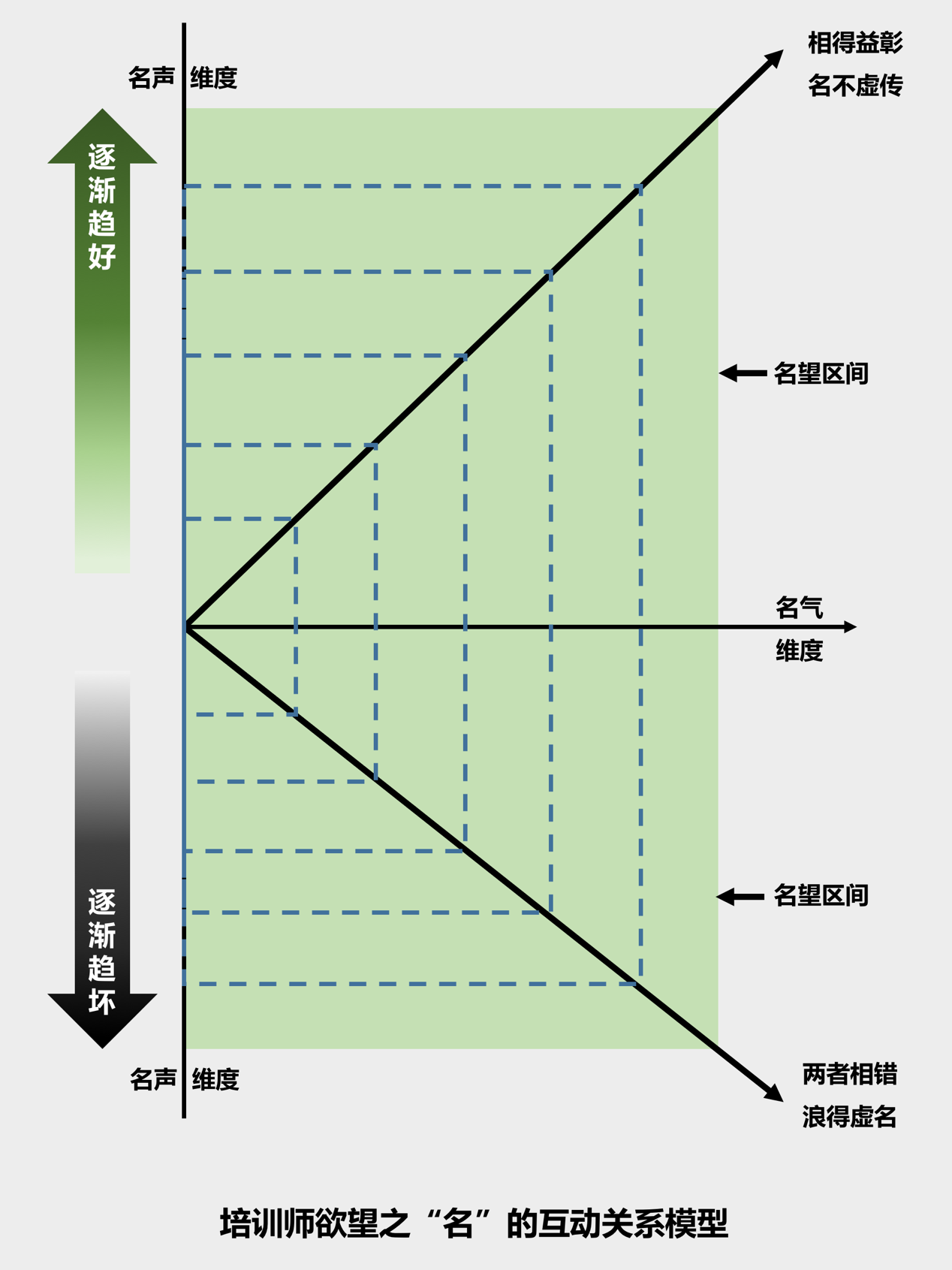

名气和名声是名的两个基本维度,名望是名气和名声二者相互作用形成的结果。所以,关于培训师的名,作者尝试建立了一个模型,如图5-1所示。

图5-1 培训师欲望之“名”的互动关系模型

对于培训师来说,单一追求名气显然是不够的,也是不合适的,甚至是很危险的。假定名气是基础因素,名声就是关键(决定性)因素,直接影响自己的职业声誉。而职业声誉说是培训师的“身家性命”亦不为过,或者两者相得益彰,名不虚传,或者严重错位,浪得虚名。

因为名气似乎可以借助一些市场行为或者某些推广手段来扩大,但是名声则完全取决于合作伙伴、客户及学员等职业关系人,对培训师自身的专业水准和职业素养的评价。

这和品牌知名度和美誉度的塑造与提升极其相似。

所以,对于培训师来说,与其想方设法扩大自己的名气(知名度),不如花更多的时间和精力来呵护和提升自己的名声(美誉度)。

所谓“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”(出自西汉著名史学家、文学家司马迁《史记》的第一百二十九章“货殖列传”)。芸芸众生之中,恐怕培训师也不能免俗。

利,即好处,一般表述为利益,必定也是培训师的重要欲望之一。

从职业实践的现实情形来看,培训师个人的利益一般都是在名的基础上逐步获得。如果能够好好把握“名气”和“名声”两个基本维度之间良好的互动关系,利益将会呈现正向增长的态势。反之,利益的增长就可能停滞,甚至下降(或者减损)。

社会学家李银河博士曾经在新浪博客发表过一篇《如何看待名和利》的博文。如果用来回答“培训师该如何看待名和利”这一问题,文中的观点与看法亦是切中肯綮。现原文转录如下,以飨读者:

对于名利,世间很少有人能做到真正超脱。

记得小时候政治思想教育,总是批判名利思想,自己也总是在检讨自己的名利思想。当时被教诲要树立的正确思想和人生观是为人民服务,毫不利己专门利人。也就是说,生活的目的不应当是自己的名和利,而应当是社会的福祉。长大以后发现,当你还在狠批自己私字一闪念的时候,别人已经捷足先登,纷纷发了大财出了大名。这情形让我想起冯唐的一首诗,大意是你还在规规矩矩排队等小便池的时候,别人已经抢先在大便池那边解决了。

那天到一位老友家串门,他是“文革”中的一位风云人物,曾经是一个地下文学沙龙的组织者,并且因为写诗犯忌被关进监狱。他后来的人生默默无闻,一生唯一的亮点是“文革”的遭遇。有一次,有一个小记者就文革知青遭遇采访了他,在报上写了篇报道,占了半个版,还登了一张他的照片。我去他家时,他看似无意地将那张报纸放在显眼位置,使我能够在无意中看到,那点儿虚荣心昭然若揭。其实,出名真的有那么重要吗?

人想出名除了过去被批判过的自私动机之外,也有一个无可厚非的理由:不愿自己生活得平庸琐碎,希望自己的人生精彩辉煌。名利心重的人,一想到自己将平庸地度过一生,默默无闻,存在过就像没有存在过一样,就不寒而栗,就痛不欲生。出名无望,就陷入极为痛苦纠结的心境,像热锅上的蚂蚁,惶惶然不可终日。他的生活因此变成地狱,好像有只小虫子在不停啃噬着他的心。

我承认,我是一个名利心比较重的人(看来小时候的道德教育对我是失败的)。我有时候会在发了一篇博客之后,隔段时间就点开看看,看到几分钟之后阅读人数到了五百,心里就暗暗高兴(想起梁文道说的在香港文学书最多卖五百本);看到人数到了一万,心里又暗暗高兴(想到梭罗在瓦尔登湖默默写作,却没有人能读到);人数到了十万就想,还出什么书,纸书读者能到十万吗?看到有一篇由于被网站推荐的时间长,读者达到近六十万时,几乎忘了自己写作时的快乐,心里就剩下对互联网的惊诧和敬畏了。

现在来反思对于名利思想的批判,觉得并不全对,因为名利之心虽然不太高尚,却是人类社会进步、文明发展的一种动力,世界上有多少好东西是人为了名利创造出来的?又有多少是仅仅为社会进步、造福他人创造出来的?我估计,前者所占比例要大大超过后者,有俗语为证:人为财死鸟为食亡,无利不起早……什么话要是成了俗话,只能说明一件事:人同此心,心同此理。因此,人生在世,求名求利,无可厚非,只要做到不损人利己就可以了。名利之心未必不可以成为一种人生的正能量,所以一味加以批判没有什么道理。

话说回来,人对于名利这些东西要有清醒看法。

所谓清醒看法包括三个要点:

首先,名利之心虽然人人皆有,无可厚非,但是,与为国为民相比,与利他主义相比,与各种更崇高美好的道德理想相比,它毕竟不是什么高尚其辞的东西,比较俗气。

其次,富贵荣华都是过眼云烟,生不带来死不带去。看不透这一点就不能说对世界和人生有了清醒的看法。

最后,出名这件事绝不可刻意追求,越想出名越不容易出名。正是所谓有心种花花不开,无心栽柳柳成荫。原因何在?因为一心想出名的人并不真正喜爱自己在做的事,只是把它当作出名的手段。而人生在世要做好任何一件事,必须对它有发自内心的兴趣,要是只把它当作出名的手段就绝对不会做好这件事,因此也就不会出名。

此外,作者将名和利称为培训师的两个“欲望池”,还有另外一层提醒的意思在,名利都好,有度更妙——千万别让自己成为“池鱼笼鸟”。

综上所述,作为培训师,或许可以先建立一个欲望管理的基本原则,即中节有度、收放平衡。正所谓:

面对功名和利禄,师者亦是一凡夫;

大小多少须中节,处心刻意必苦孤。

作者在后面的内容中,将依照这一原则,分享四个欲望管理的基本思路和做法,供读者诸君参考

廖信琳

廖信琳