世界上逻辑分两种,一种是逻辑,一种是中国逻辑。

——韩寒

2021年6月份,网易总裁丁磊在一个直播访谈节目中谈到了网易用人的选聘标准,其中一个重要的能力是逻辑能力,他说,绝大多数中国学生不具备逻辑能力,其中包括了多数名校毕业生。

说到这里,姑且不论丁磊所持观点到底是什么以及是否准确,但他先犯了一个概念上的错误。

读者可以设想这样一个情境:

-在茫茫的稀树草原上,一个原始部落的小男孩正在仰望着星空,他正在试图理解外部世界和自身,他对自己通过五官收集来的信息迷惑不解,但听着母亲给他讲部落故老相传的神话故事,他的脸上露出了笑容,似乎开始逐渐理解和适应自己的存在和外部的世界。

在希腊文明中有一个非常重要的概念叫“逻各斯Logos”,这个词的含义有点像中国文明的“道”,深邃、模糊、复杂、宏大,充塞于天地之间。英国《柯林斯英汉大词典》中,它被译为“the divine word of God(上帝的语言)”。细究“逻各斯”的词义,它首先有一层“聚集”的语义,其次它还有“表达”的语义,再次则有“法则”的含义,如果我们把这三层含义放到一起,就很像上例那个情境——小男孩通过对外部信息搜集、通过语言的方式对信息进行有序编辑,在理性思维层面形成对世界法则的理解。

逻辑(Logic)是逻各斯(Logos)的衍生词,如果说逻各斯是宇宙万物的法则的话,那么逻辑就是人类理解逻各斯的桥梁之一,经过亿万年的进化,一些基础逻辑(认知)规律被内置于我们的基因之中,孩子一生下来就能够通过逻辑寻找生存所需资料。换句话说,最基础的逻辑能力是一种本能、是先验的,无论是身为万物灵长的人类还是各类动物,在基因的深处都镌刻着基本的逻辑能力。

这种逻辑能力具体包含什么呢?

2300多年前,希腊先哲亚里士多德(Aristotle)从人类的行为中总结出了(形式)逻辑的三大规律:

- 同一律:A=A,即基本的辨识能力,能够分辨出自然界的物质,石头就是石头,香蕉就是香蕉,羚羊就是羚羊;

- 排中律:A=B 或 A B,没有中间选项,由此能够进一步辨识出物质属性,石头

B,没有中间选项,由此能够进一步辨识出物质属性,石头 食物,香蕉=食物;

食物,香蕉=食物;

- 无矛盾律:A=B和A B不能同时存在。如果香蕉是食物,那么香蕉就不能不是食物。

B不能同时存在。如果香蕉是食物,那么香蕉就不能不是食物。

300多年前德国哲学家莱布尼兹(Gottfried Wilhelm Leibniz)在三大规律的基础上又加了一条:

- 充足理由律:任何事物都有其存在的理由。如果我们将其理解为因果论的话,那么充足理由律讲的就是“有果必有因”的先验论观点。

这四大规律是动物(人类)天生自然具备的。以捕食为例,一只年幼的猴子也知道树上的香蕉是可以吃的;狮子用三大规律来选择草原上的猎物;黑熊在冬眠之前贴秋膘的行为完全遵循了三大规律和充足理由律。在自然生物演化的路上,逻辑能力已经存在了数亿年,它并非人类所独有。

从以上论述来看,人类天生具备基本的逻辑能力,丁磊说中国学生不具备逻辑能力属于概念错误,按照笔者的理解,他想表达的意思是中国学生的逻辑思维能力低下。逻辑能力和逻辑思维能力是不同的。

首先,什么是思维?

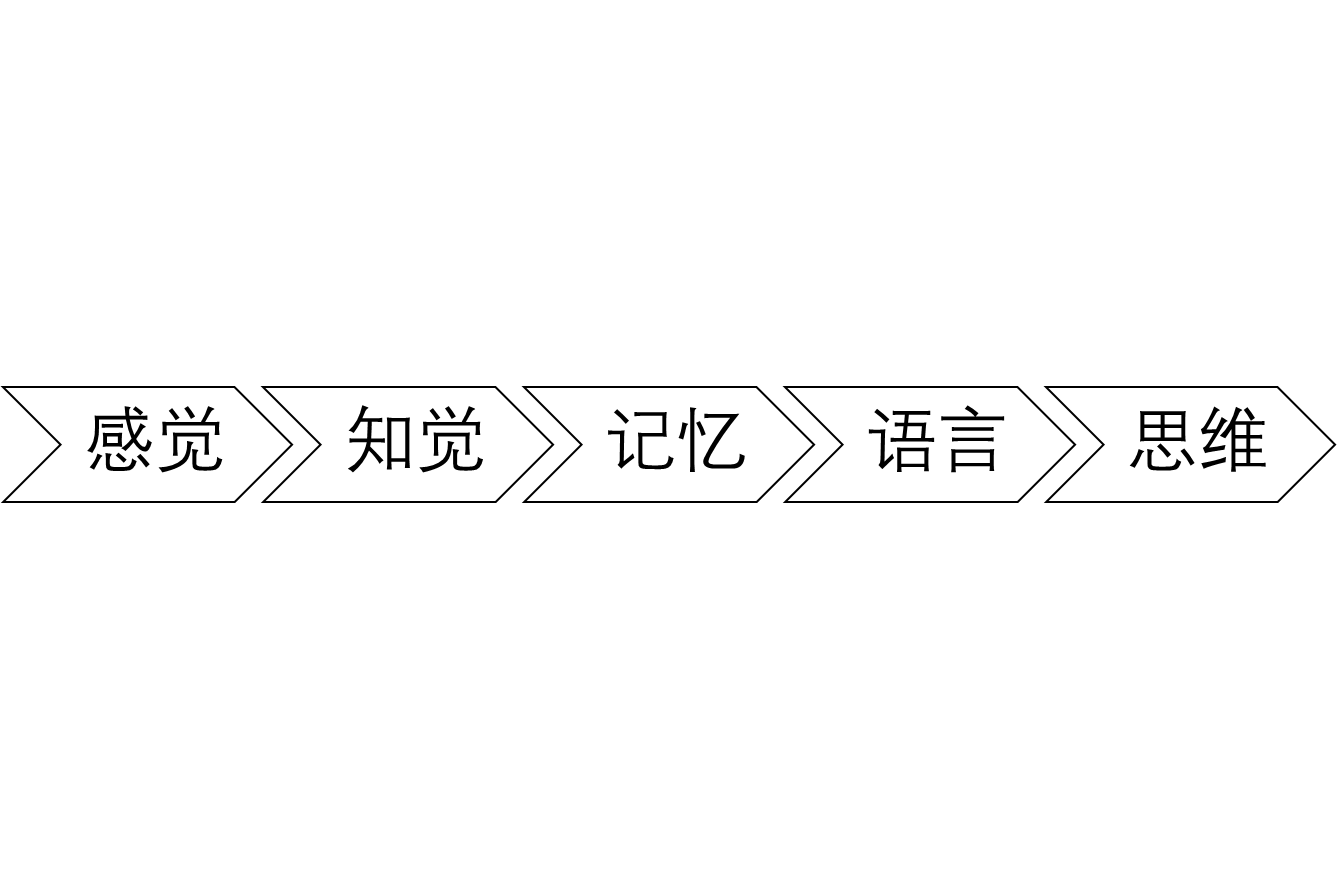

英国《柯林斯英汉大词典》对“思维thinking”的解释是“Thinking is the activity of using your brain by considering a problem or possibility or creating an idea”,这个解释沿袭了英国哲学家洛克(John Locke)的说法,即思维的目的在于获取认知。人对外部世界的认识有一个认知过程,从感受外部的信息到形成自身的记忆,从而组织语言表达(不见得是对他人说话,可以是文字,也可以在心中对自己说),最终用理性(逻辑思考和资源计算)对之进行处理——认知最后的理性处理过程我们称之为思维,思维是人类认知过程的高级形态(如下图)。

那么,什么是逻辑思维?

显然,它是将人类天生具备的基本逻辑能力与思维能力叠加,通过概念、分析和推理,形成对外部的认知,这种思维方式被称为“逻辑思维”、“抽象思维”或“闭上眼睛的思维”。典型的逻辑思维包括亚里士多德的三段论:

- (大前提)凡人都会死

- (小前提)苏格拉底是人

- (结论)所以:苏格拉底会死

以演绎为核心的三段论思维能够明确问题的清晰概念,对问题进行深入判断和理性推理,逻辑思维从此成为人类认识外部世界的利器。在古希腊数学家欧几里得(Euclid)的《几何原本》中,五条公理和五条公设环环相扣,精密演绎推进,其公理方法和逻辑思维体系极其深刻地影响了世界数学和科学体系的发展。直到今天,现代人仍然深受古希腊逻辑思维体系的影响。

由于文化差异,中国人的逻辑思维能力普遍较弱。

举个常见的例子,大街上一个骑电动车的小伙子被警察抓住,因为电动车没挂牌照上路,要被罚款处理,小伙子愤愤不平,大声质问警察说:“满大街都是电动车,好多都没有牌照,为什么只查我?”按照三段论,小伙子的思维如下:

- (大前提):有很多不申请牌照的电动车(上路行驶)没有被罚款

- (小前提):我的电动车也没有申请牌照(上路行驶)

- (结论):我的电动车不应该被罚款

闭上眼睛想想,我们会发现这是一个典型的三段论谬误,违反了“中项至少周延一次”,如果大前提是“所有不申请牌照的电动车不应该被罚款”,才可以做出“我的电动车不应该被罚款”的结论。

回到丁磊的说法,中国学生的逻辑思维能力弱,是否是说国外学生逻辑思维能力就强呢?这涉及到教育体制和课程设置的问题,很多国家学生的逻辑思维能力未必比中国学生强,而美国加利福尼亚州的学生则肯定比中国学生强。

加州学生从小到大要学习一堂被称为“公共说理”的课程(美国每个州都有不同的课程政策),这个课程不但教会了加州学生用逻辑思维进行辩论、吵架,还教会了他(她)们什么是社会公正、什么是媒体宣传,什么是不当推理和逻辑谬误。

加州说理教育中尤其注重提醒学生关注媒体宣传中的逻辑谬误,在六年级学生学习的课程中,明确告诉学生媒体宣传会利用普通人逻辑思维的漏洞进行误导,具体手法包括十种:人云亦云、谩骂、偏见、势利、老百姓的话、吹嘘、“科学”根据、证词、恫吓战术、株连。国内公众号文章的标题对这些手法进行了生动的诠释:

- 它毁了无数90后童年,无数人看完却哈哈哈……

- 你几点睡,就是什么命

- 你的一生,早就被你的高中老师剧透了

- 无论多忙,都要从这5个方面,拯救你的健康

- 科学证明,灵魂真实存在!

- ……

此外,说理教育中强调区分“事实”和“看法”,所谓“事实”,是客观上发生的以及正在发生的事情,比如说“5月15日下午2:00北京市朝阳区下了中雨,2020年4月中国网信办和发改委出台了《网络安全审查办法》”等等,事实展现的是比较准确的客观信息,它是思维的基础。与“事实”相对的是“看法”,所谓“看法”,是指某人对某事的判断,判断可以基于不同的立场、诉诸当时的感受、表达个体的情绪、承袭权威的观点,比如说“作为当事人我很愤怒、这部电影真是太烂了、老师说不能抄作业、立法为公执政为民、少吃主食可以减肥”等等。

说理教育区分“事实”和“看法”的目的是要告诉学生,“看法”必须基于事实、经过逻辑思维来证明而不能自证。在工作和生活中,我们不能只讲看法而不讲事实。国内有很多“大V”在各类媒体上散布着各种各样的观点和看法。在这些“大V”的微博、公众号或者抖音中,经常能看到他(她)们用过度简单化和无凭据推理的模式、嘲讽的语气充分表达着他(她)们的看法,显然,这些“大V”更加关注流量调动而非事实是什么。不得不遗憾地指出,他(她)们的许多观点都有着数万的点赞量和大量应声附和的评论。

在巨量看客吃瓜围观的公共事件中,极少有人能看到事实的主要面貌(没有人能看到全貌,所有的事情在一定程度上都是模糊的)。即使是亲历者,如果事件比较复杂或他(她)的观察和分析能力不足,他(她)也很难指出事实的主要面貌究竟是什么。作为看客,能做到的只是去了解事实,然后审慎地在明确立场的前提下发表一点点看法或者是干脆不发表看法,这也是“专业人做专业事”背后的主要原因。

中国学生从小学一年级开始,就踏上了“竞技式学习”的不归路,惨烈的应试教育挤占了学生绝大多数的时间,再没有多余的时间和精力去学习逻辑思维的相关课程。由此导致的恶果是,学生成年后与他人难以有效沟通,无论是工作还是生活中,充斥着不必要的纠纷和话语暴力。职场人士多数是从同样的教育体制中走出,对此应该有清醒的认识,同时在职场修炼之中加强逻辑思维的训练。

不详

不详