买家进入页面后,首先要看的,也就是产品部分的内容。当产品类型多样、关系复杂时,就越是需要通过合理的设计,有效指引买家更快、更方便地找到自己需要的产品。产品架构设计因此也是最难也最复杂的工作之一,可以说占去了整个信息架构设计的80%的工作量。

产品列表中需要展示的产品往往是非常多元的,而且不同产品标签之间并不都是简单的并列关系。要合理地展示这些内容,我们需要运用一些结构方法。

在网站设计上,4种最常见的结构方法分别是:层级结构、矩阵结构、自然结构、以及线性结构:

层级结构:自上而下的分类,上下级类别之间是包含关系,同级不同类别之间是并列且互斥的关系。这种结构非常便于用户理解,因此也是最常见的方式。

矩阵结构

允许产品同时采用不同的维度来分类和展示,比如“按颜色”、“按尺寸”、“按应用”等。这种结构主要是帮助那些带着不同需求而来的用户,在相同的内容中找到各自想要的东西。但需要注意的是,超过3个维度的矩阵,可能也会给用户带来麻烦。

自然结构

自然结构并没有明显的分类概念,也不遵循任何一致的模式,比如一些视频和娱乐网站的“标签”设计、单个产品页的相关链接等。如果你想鼓励用户自由探索内容,可以考虑这种结构,但最好不要用作主要的导航结构,而必须通过其他信息结构来配合和约束。

线性结构

适用于简单直观的关系。在产品列表中应用不多,相对常见的如一条生产线上的各种设备。

一般来说,层级结构可以解决绝大多数的产品分类问题。而在个人看来,矩阵结构其实也可以理解为层级结构*N,本质上差不太多,在单个维度上依然要遵循层级结构的规则,否则必然导致逻辑混乱。线性结构同样可以理解为最简单的层级结构。自然结构在产品列表的应用里则非常非常有限,大多数情况下只能起到辅助的作用。因此,层级结构几乎可以视作信息架构的“主旋律”,其基本原则“上下级包含、同级并列且互斥”可以成为一条需要时刻牢记的通用原则。

在大多数情况下,产品列表的梳理就是基于这一原则完成的。遵循它,就可以保证架构的基本逻辑清晰。但在实际操作时,有些产品之间的关系可能会非常复杂,并不是用一种模式就都能套得出的,更多的精力依然需要投入在分析和摸索上。这可以通过以下几种方式来完成:

1. 参考国外同行

如果你找到了值得参考的国外同行,信息架构可直接参照国外的通用方式来分。看上去很简单粗暴对吧?但这是最有效也最合理的首选方式。我们是要把产品卖给国外买家,自然一切要遵循他们的规矩来。如果大多数国外同行、甚至业内最厉害的同行,都采用了某种一致的分类方式,足可证明这种方式是被认可的、符合国外买家采购习惯的。市场分析、行为研究人家都帮我们完成了,照着做就是了。

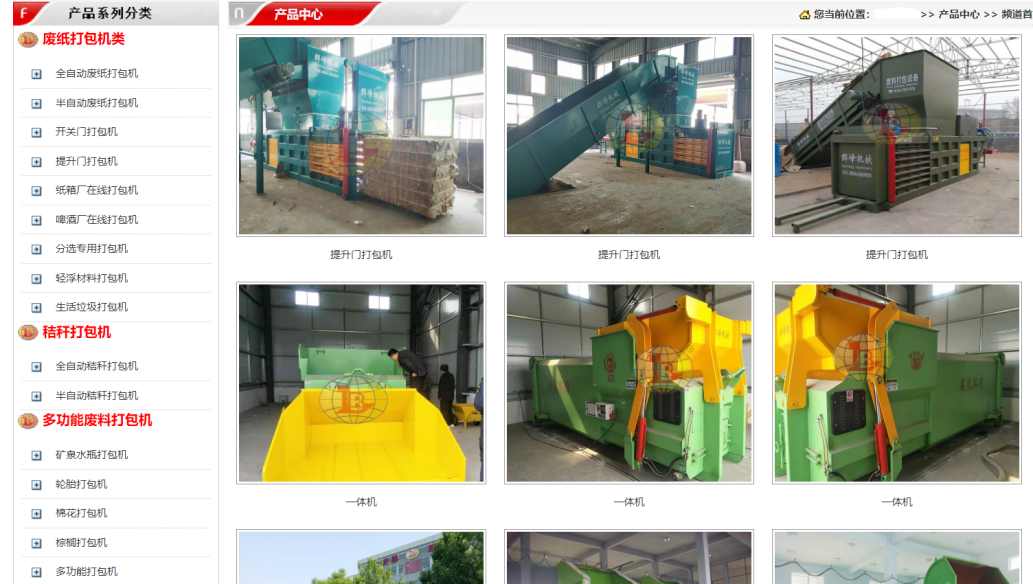

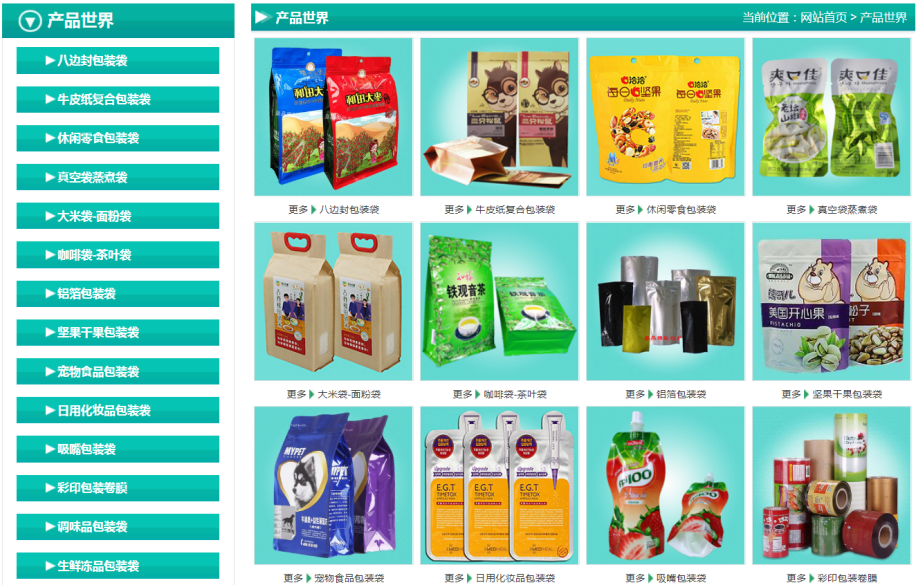

比如我曾经遇到过在产品分类上最令人头疼的一种产品,就是塑料包装袋。这是几乎完全按照应用要求来定制的产品,比如用几层复合的塑料膜,对氧气/水分/紫外线的阻隔性能有没有要求,表面要不要印刷,是要已经做好成型的塑料袋还是直接买成卷的塑料膜……产品要素之多、关系之复杂,完全让人无所适从。而国内企业的分类思路又没有太多参考价值,他们的产品列表大多是“食品包装袋”、“药品包装袋”、“农药包装袋”等等,点开之后只有大堆的产品样品图,没有文字介绍。

图4-1 某塑料包装袋公司产品总目录

我非常清楚这种方式肯定是不能直接采用的,但又实在不知道到底该怎么分。如果只看层级结构逻辑的话,无论是按应用、材料、形状或表面印刷来分类,都能分得出来,而且看起来都挺像那么回事,这又该怎么选呢?

但当我查阅了大量的国外同行之后,虽不说我的困境一下子迎刃而解了,但确实让我得到了更加清晰的思路——首先,我发现“塑料卷膜(rollstock film)”和“预制塑料袋(premade/preformed pouch)”似乎是非常重要的产品分类方式,它们不仅频繁出现,而且经常同时出现在产品列表里;另外出镜率极高的还有“高阻隔包装膜(high barrier packaging film)”,“复合包装膜(laminating film)”和“金属化复合包装膜(metalized laminating film)”。

深入阅读之后,我理解了其内在原因:买这些定制塑料包装的人,都是买了包装材料之后,自己用包装机来完成产品装填和封口;他们用的是什么类型的包装机,决定了他们到底要买卷膜还是预制袋,否则买了也用不了,所以这必然是买家首先关心的。另外,这些塑料包装的应用虽多,但最主要的区别就体现在阻隔性能上。比如药品包装一般都要求极高的阻隔性,所以会选择阻隔性能更强的材料,并且多层复合(即laminate),甚至加一层镀铝或铝箔(即metalize)来进一步增强阻隔。更重要的是,“高阻隔包装”虽然只是一类统称,无论做成袋子或卷膜都可以,但能做高阻隔包装材料的公司往往都把这类产品当作重要的卖点,把它单独列出来。

至于国内企业热衷的“医药包装”、“食品包装”这些分类虽然也会在国外企业的网站里出现,但往往并不是在主产品列表里,而是另外有一个“服务市场(markets)”或“服务行业(industries)”的栏目来展示。

于是产品要素之间的关系逐渐清晰,我综合了不同同行的做法,梳理出了新的思路:

产品Products | 服务市场Markets |

预制塑料袋Premade Pouch -可选袋型Pouch Styles 塑料卷膜Rollstock Film 高阻隔包装High Barrier Packaging Film -复合包装膜Laminating Film -金属化复合包装膜Metalized Laminating Film | 生鲜包装Fresh Packaging 医药包装Pharmaceutical Packaging 零食包装Snack Packaging 液体包装Liquid Packaging 工业包装Industrial Packaging …… |

当然,这种方式肯定不是唯一的。即使是同类产品,不同公司的市场定位和重点产品不同,因此架构设计的可能性是无限的。哪怕是完全基于同样的信息,我们也可以设计出不一样的信息架构。像下面这个架构,层次看起来会更扁平简单,风险是单个页面的介绍内容可能会单薄一些,但和上面这种并没有绝对的优劣之分。

包装膜Roll Stock Film | 包装袋Premade Pouch | 服务市场Markets |

普通包装膜Custom Printed3 Rollstock 复合包装膜High Barrier Laminating Film 金属化复合膜Metalized Laminating Film | 自立袋Stand-up Pouch 平袋Flat Pouch 风琴袋Gusset Pouch 棒状袋Stickpack 吸嘴袋Spouted Pouch …… | 生鲜包装Fresh Packaging 医药包装Pharmaceutical Packaging 零食包装Snack Packaging 液体包装Liquid Packaging 工业包装Industrial Packaging …… |

这种直接参考国外同行的方式,在实际执行时,也有一些问题需要注意。

首先,你必须确保自己已经比较完整理解了现有产品分类和名称的内涵。不然的话,当你之后发觉现有的分类和国外同行的分类完全不同时,你既不知道该不该调整,也不知道该怎么调整。事实上,即使我们已经对产品有了一定的了解,在这个“查阅国外同行”的过程中,依然会不断地产生新的问题,需要不断地深入了解一些可能之前根本没有想过的角度。有时国内外对同一类产品的营销方式差异之大,足以使你手上现有的资料近乎作废、逼你不得不推翻重来。

其次,你查阅的国外同行要足够多,而且最好要经得起反向验证,以避免片面和偏差。国外同行也不是个个都值得参考,比如一看公司照片就知道实力不怎么样的公司,一看页面设计就知道他们压根没认真做网站的公司,或者是一看版式就是十几二十年前老网站的公司,其参考价值都要多打几个问号。

即使是业内最厉害的企业,他的做法也不一定适用于你。最常见的情况是,恰恰因为这个公司太厉害,在业内太过知名,以至于他们根本不需要做多么通用的产品分类,也不用多么准确的产品名称,就足以被搜索引擎认可。因此他们的分类和名称就完全可以按照自己的偏好来,比如直接按他们公司的型号系列名称来分类产品。你能怎么办?你敢学吗?比如做钩编机最厉害的COMEZ公司,我去参考他们分类时,发现人家的整个产品列表压根就没出现任何与“钩编机(crochet machine)”有关的字样,直接按行业应用分的,点进去之后就是COMEZ自己的机型代号了。这种时候,我们顶多得出“设备的应用很重要”的结论,或者也可以增加一个类似的行业应用展示栏目作为辅助的产品索引列表,但绝不能仅仅照搬他们的方式来做我们自己的产品主导航。

又比如做动物屠宰和肉类加工生产线的行业龙头之一Frontmatec,对猪牛羊屠宰线的叫法就是猪肉解决方案(pork solution), 牛肉解决方案(beef solution), 羊肉解决方案(lamb solution),整个行业就他们一家这么叫。明明国际通用叫法就是猪牛羊屠宰线(pig/cattle/sheep slaughter line),一般的国外企业都用这个名字,Frontmatec就是不用,而且整个网站都几乎就没提到这个所谓的我们最看重的产品主词,感觉文案的重点都放在了如何又优雅又高端地介绍他们的企业使命和成就,压根没考虑关键词的问题,这底气,不服不行。但要是我们只冲着他们的名头,看他们这么做了就照着学,下场可想而知。

解决办法也很简单,第一是要查阅足够多的国外同行,以保证你得到的结论是具备一定“通用性”的;第二就是你还必须把你总结得到的产品分类和名称,在Google里再搜索一次,看看是否同样也有大量相符合的搜索结果,也就是“反向验证”。像上面提到的pork solution,如果在Google里搜索,除了能搜到Frontmatec自己一家之外,就搜不到另外任何一家做屠宰线的公司了,因此我们是不能采用的。

2. 以买家采购行为为线索

如果你没有那么幸运,你面对的产品非常特殊,根本找不到情况相似的国外同行,或者国外同行们的做法千奇百怪无法总结。那么,现在没有捷径可走了,我们就只能回归到最原始的思路上,重新梳理,尽量按照买家实际上的采购行为分。

架构也好,导航也好,都是为了帮助买家找到他要的东西。本质上,我们是要通过信息架构的层次关系,模拟并还原买家选购产品时的过程。好比商场里,总是男装、女装、童装各占一层楼;每个店铺里,也总是T恤、衬衫、裤子、风衣各摆一个区域,橱窗里则会展示出最推荐的搭配。没有别的原因,只是我们这些消费者的确是先考虑“给谁买衣服”,再考虑“买什么衣服”。如果反过来,想象一下所有的衬衫放在某一层,所有的裤子放在另一层,且不说我在这一层无数的男装T恤、女装T恤、童装T恤里去找我要的那件T恤要花多少时间,假设我买完上衣后打算再买条搭配的裤子,就得上一层楼再翻一遍……给消费者带来高出这么多倍的选择成本,这商场非倒闭不可。

同样的,我们在梳理产品分类和层次关系时,也可以遵循这一思路。最简单的方式就是直接询问客户的老板或业务员:您这边新买家过来咨询时,一般都先问什么?或者,你要给不同的买家推荐产品时,你一般会先确定他的什么需求?是材料,结构,还是应用?然后,你就能一层一层地梳理出逻辑来。哪怕是你的客户把手一摊,说“买家也不问什么啊,直接看图片样子就买了”;那么你也会知道,你最后的选择可以是干脆不做列表,就在产品总目录页面摆出产品图片来,直接点击图片查看详情介绍。只要客户告诉你的情况确实是真的、不是在随口敷衍你,那么这也未必是不可取的做法。

另外,所谓“没有足够值得参考的国外同行”,也很难是完全山穷水尽、一点有效信息都得不到的情况。一般来说,第一级产品列表总是比较好确认的,越往下细分就越难。如果你遇到的就是这种情况,有一种保险的做法就是,在产品导航列表上只展示到你有把握确定的那一层,再往下细分的子类就不展示到列表上了,只有点开大类页面时才可以看到。

这样做的好处是,你的买家在第一眼查看产品列表时不会发现有任何问题,不会因为看到了奇奇怪怪的名称让他觉得你不专业;而当他点开其中一个页面的时候,你可以在页面里先把这个大类介绍清楚,底下的子类当做“可选型号”来展示。这样即使子类产品的叫法有不妥的地方,哪怕是你压根没找到叫法、只放了个型号名,买家也能理解你的意思,而且已经通过你的大类介绍了解了最重要的那些信息。

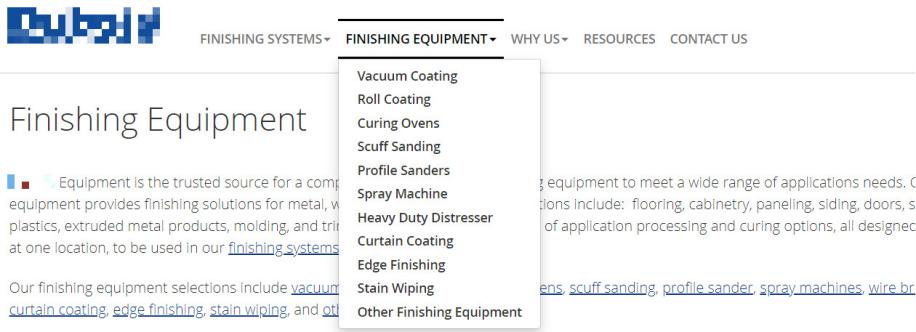

比如下面这个国外公司,做表面涂装设备(finishing equipment)的。这类设备也大多是定制的,真正能确定的分类只有设备所实现的工艺,比如真空涂装(vacuum coating)、辊涂(roll coating)、淋涂(curtain coating)等不同的涂装方式,以及固化(curing)、砂光(sanding)等后处理工序。至于具体的设备,比如都是辊涂机这一类设备,每个公司做出来的设备长相功能都不一样,叫法也是千奇百怪,并没有通用分类。因此,他们的产品列表上也就只按工艺分了一级,如下。

图4-2 产品下拉列表

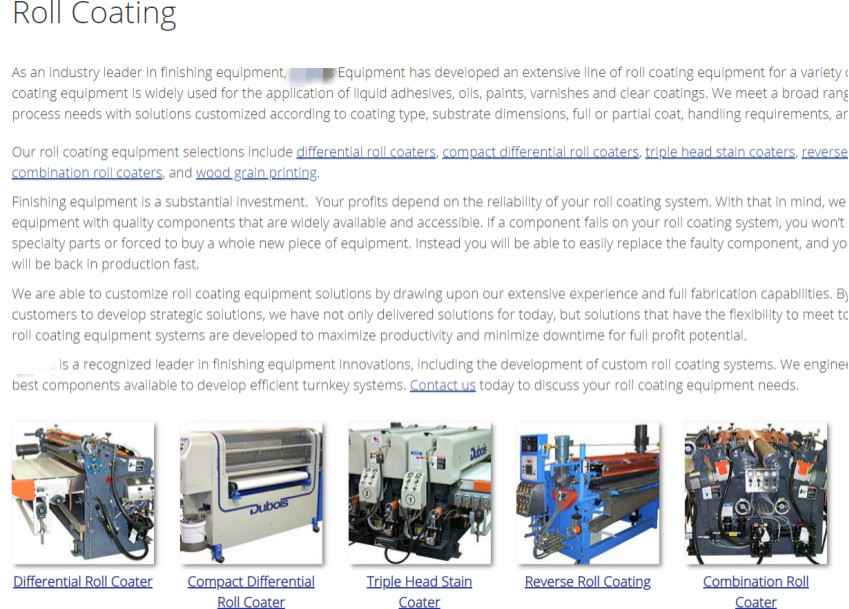

而当我们点开其中“辊涂(roll coating)”这个页面,就会看到他们把这类设备的特点、自己设计和制造辊涂机的优势都先写在了前面,并解释清楚了他们公司实际上是提供定制设备的,各种各样的辊涂机都可以做,底下再展示他们现有的辊涂机型号。

图4-3 “辊涂(roll coating)”大类产品介绍页面

宋金亮

宋金亮