1.穿透性思考:想透特定业务成功的逻辑

做到穿透性思考,就要抓住三个方面:回答问题、成功逻辑、关键事实。

(1)回答问题。我们思考任何问题,都是要去实现一定的目的。比如,我们思考企业战略就是要回答三大问题——增长点在哪里(战略方向)、如何实现增长(战略逻辑)、如何将增长的责任分解下去(战略行动)。

资料:战略核心回答三个问题

1.增长点在哪里

增长点在哪里其实就是业务选择。业务组合战略,实际上是回答企业的增长点在哪里。很多企业困难就在于增长领域没有得到明确的回答,如果增长点得到明确回答,战略也就想清楚了一半。这里的增长点是指深入实际、深刻洞察、真正想透的增长点,真实的增长点,而不是似是而非,一些概念、一些方向的伪增长点。

2.如何实现增长

如何实现增长,这实际上是我们经常所讲的商业模式问题。如果要实现增长,就一定要想清楚:客户到底是谁?谁最愿意和最容易发生购买?客户到底有什么痛点和需求?提供什么样的价值?客户为什么选择我们而不是竞争对手?我们的定位(价值主张)是什么?核心竞争力是什么?赢得发展和竞争的关键策略是什么?关键的举措是什么?等等。别一想到商业模式就觉得很炫,本质上是回答这些问题。

有很多企业经常会讲:我们的战略很清楚,是下面执行力不行。我认为,一旦说这句话,往往是所谓清晰的战略只是一个方向、一些概念或所谓的模式,似是而非,战略没有真正想透,但是客户是谁,客户到底有什么痛点,客户是如何做决策的,竞争格局到底是什么样的,有哪些竞品,这些竞品到底有何优势劣势……很多深入实际的细节都没有搞清楚。

战略既是方向,也是细节,往往我们要在细节和实际中,才能看清真正的方向。大家就要多思考一下,因为很可能是战略没有想透,没想透就不容易达成战略共识,没有战略共识就不容易形成战略行动力。

当然,这个想透并不是面面俱到,而是真的抓到了增长的本质和客户购买的本质。

3. 如何将增长的责任分解下去

如何将增长的责任分解下去,就是战略解码、战略管理或目标管理。张三、李四、王麻子分别攻什么山头,公司才能实现总的山头,这要清晰。当然,下面的四梁八柱,真正的目标是什么,有些时候也不清晰,原因往往是前面如何实现增长没有真正想透。

回归到增长的角度理解战略,就是三句话:增长点在哪里,如何实现增长,如何将增长的责任分解下去。

(2)成功逻辑。战略上需要回答的那些问题,本身就是我们思考如何实现增长的成功逻辑。我们总结出来的业务定位和商业逻辑,就是实现增长的成功逻辑。

案例:

吉家集团的发展就是洞悉了如何实现增长的成功逻辑:国内狗粮渠道主要在线上—电商企业的玩法竞价排名—必须爆款,才能成本低、价格低,流量才高—产品创新,改小包装,降低尝试成本;产品创新,将分品类狗粮变成通用狗粮—同时要舍得投入费用进行推广—剩下的还得注意如何提高点击率和转化率—网上店铺设计,等等。

(3)关键事实。

第一,我们要定义什么是事实。比如,有人讲,客户不满意我们的服务,这是不是事实?这是观点。不满意我们什么服务?——这才是事实。

比如健身行业,消费者最不满意的是健身教练推销健身卡,健身教练最不满意的是公司要他们去推销健身卡。如果我们不把事实研究到这种程度,就没有办法做出判断。

第二,要对事实进行本质(规律)归纳,又要回到观点。比如上文讲到的吉家集团,它们的目标客户群是什么样的呢?事实是一二线城市白领、家庭主妇和老年人。基于这些事实,你怎么做判断?如果判断不出,那么我们就要进一步对事实背后的本质(规律)进行归纳。我们要进一步追问:为什么是这几类人?这几类人的共同特性是什么?共同特点在于他们是养狗新手,对品牌的追求度不大(比如,不是非马氏不买)。

第三,追问事实细节很重要。我们要能够做出清晰的判断,需要不断地追问,直到找出具象的事实依据。这样一来,用户就更具象了。所以,战略有时候就是细节,太多人谈战略都过于抽象,抽象使得做判断的基础似是而非,那么结论自然也似是而非。

2.打造战略行动力的基础:找到真问题达成共识

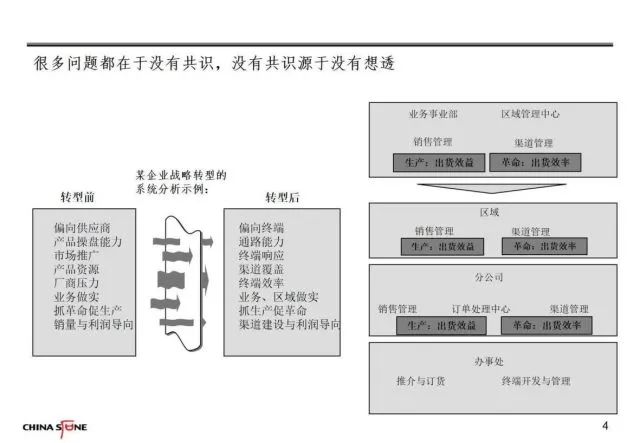

某企业战略转型的系统分析示例(图1)。

图1 某企业战略转型的系统分析示例

(1)找到真问题

我们看到的问题往往不一定是真正的问题。比如,有人说我们职责不清,这是不是真正的问题?如果这么说,你根本无法判断问题出在哪里,因为职责不清有可能是部门职责规划确实出了问题,但也有可能是领导方式造成的——有的领导喜欢不分权责,随意指派,导致下属责权混乱。当然,这是一个简单的问题,当企业出现难以解决的、纠结的问题时,往往更复杂,想透真问题和系统性原因才能解决共识问题。我用一个案例来说明。

案例:效益下滑是员工激励出了问题吗

有一家芯片公司,三年前正处于亏损状态,公司员工不断流失。因此,企业认为是激励出了问题,逻辑是:激励出了问题—人员流失—产品不成功—效益下滑。所以,企业希望通过我们帮助其构建事业合伙人机制。

但是,当我了解了这个企业的情况之后发现,所谓的激励机制不过是个伪命题。因为,企业家很有格局,舍得分钱,而且期权、限制性股票等措施都在做,问题的关键是没有实现增长,股价也是直线下跌。这样一来,期权、限制性股票,都成了镜花水月。你们是不是认为事业合伙人是一个你不知道的神奇模式,一搞之后大家就斗志昂扬?

事业合伙人不是不搞,关键问题是要把为什么没有增长的问题想透,然后达成共识,这样才能解决问题。所以,后面我们达成共识,先做顶层设计,把为什么没有实现持续增长的问题想明白,然后再做事业合伙人和绩效管理机制。先告诉大家结果,当年实现了盈亏平衡,第二年实现了大幅度盈利,“想透增长、达成共识”是直接原因。当然,有一个基础是行业处于不错的状况,而且企业家和团队还是很不错的。

(2)“战略行动力不足”现象的背后

还是上面这家芯片公司的案例,我们怎么帮它们找到背后的真问题?

产品失效(或者说是战略行动力不足)的背后是组织失效。增长体现在产品失效上,比如企业经常出现交付延迟,甚至发生版本问题等低级错误,那么,我们首先可以定义为组织失效,没有人对产品负责。但是,看组织结构,是非常专业的,矩阵的组织模式,产品经理制、项目经理制都很健全。那么,问题出在哪里呢?

组织失效是由战略失效引起的。什么是战略失效?芯片往往需要几千万元到上亿元的投资,一个企业的资源是有限的,因而一年芯片产品投资的数量也是有限制的。从这个角度看,这个企业最多可以做十个芯片,但实际上,它们可能做了几十个,实行的是“芯海战术”。可以想象,当资源匹配不上时,“芯海战术”只会导致组织失效,从而不了了之。

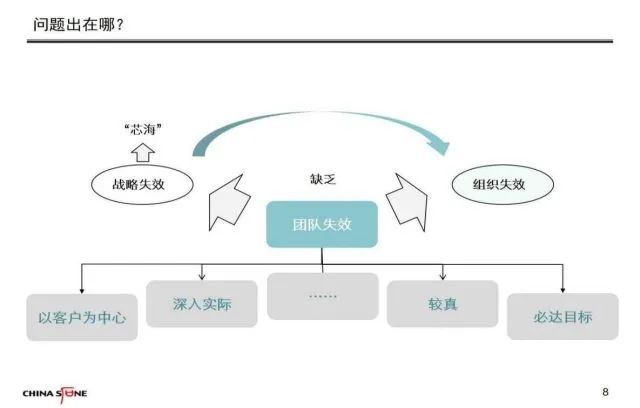

战略失效其实是文化失效,文化失效是最底层原因。比如,为什么会用“芯海战术”?难道是公司不会产品战略管理工具?事实上,该公司产品规划做得非常专业,问题出在大家不是“以客户为中心”,没有把下列问题“深入实际”研究透:客户是谁?客户的需求和痛点是什么?客户的用户是谁?用户的需求和痛点是什么?用户的技术和应用发展趋势是什么?有哪些竞争对手?竞争对手有哪些竞品?优劣势是什么?未来的想法会是什么?……所以做产品规划时,心中可能没底,那就多做几个芯片吧,总有一个芯片做对吧,于是就产生了“芯海战术”。那么,为什么大家不“以客户为中心,深入实际”呢?原来公司从老板开始,都过于和善,没有较真、必达目标的习惯。其实知道有问题,但是太过和善,不去较真,许多事情就不了了之(图2)。

图2 文化失效

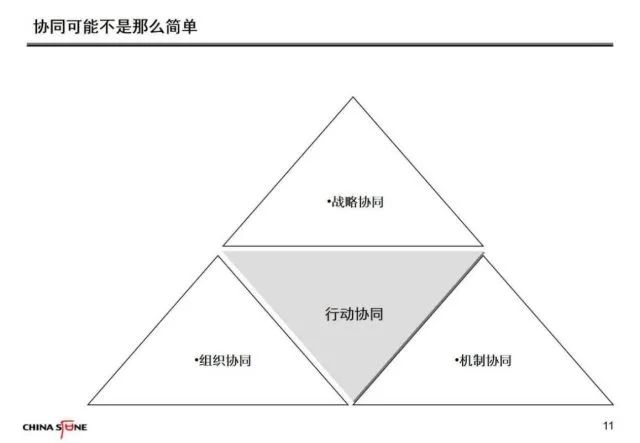

(3)战略执行力不强、协同性不够往往缘于系统性原因,而不是某一个原因

企业经常出现协同问题,我们经常听到“内部协调比外部协调还难”,企业认为:员工协同意识不强,协同文化不行。果真是这样吗?

根据我们在企业里的调查和分析:执行力、协同问题的背后往往是系统性因素。比如,协同性差有可能是战略上的原因。战略没想透,没有达成共识,各行其是,相互冲突;也有可能出在组织协同方面,如组织模式不合适造成责任割裂,或者组织内缺乏应有的协同部门或没有有效运作,如委员会、产品经理制、项目制、铁三角组织等;也有可能是机制协同方面的问题,如 “铁路警察各管一段”,比如,销售对收入负责,什么合同都接,客户提出需求个性化,即使有通用件可以解决,但销售也没有动力去沟通,研发就抱怨影响交付期和成本。

最后才是行动协同(文化协同)——大家以下游为客户,协同于为客户创造价值,协同于争夺市场(图3)。

图3 行动协同

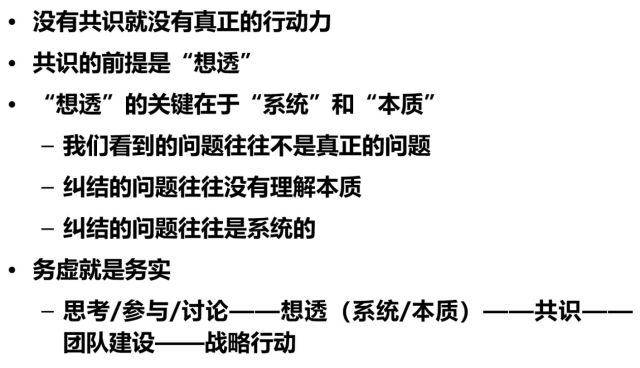

小结:战略行动力是结果,而在结果之前是共识,共识的后面是“想透”。想透则要求找到真问题,系统性地解决真问题,而不是头痛医头、脚痛医脚,修修补补、小打小闹(图4)。

图4 如何形成战略行动

彭剑锋

彭剑锋