医药行业是一个特殊的消费品行业,监管与风险管控是这个行业最重要的主题,传统医药的利润较高,保障供应是更重要的主题,渠道库存非常高,可以注意一下,我们每次在医院拿到的药是否有生产日期在3个月以内的。对比一下面包供应,笔者常去门口的小超市购买桃李袋装面包,这家工厂在北京,笔者在天津,基本上都能买到昨天生产、当日上市的面包,这两个行业供应链的库存管理水平差异巨大。

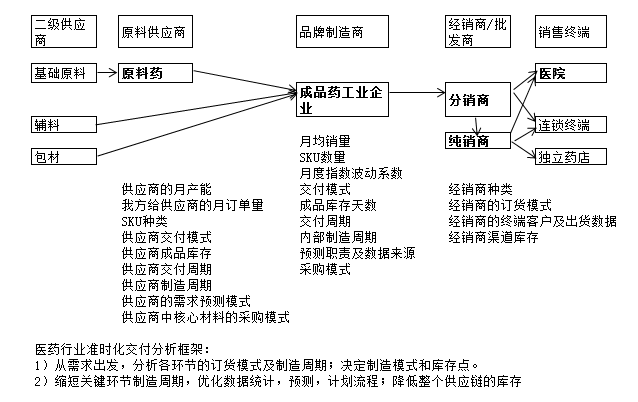

如图2-2所示,在国内医药行业,主要的销售发生在医院,部分非处方药销售发生在零售药房,目前网络购药还没发展起来。这个产业链中包含患者、医院、零售药房、纯销经销商、分销经销商、品牌药制造商、原料料制造商几个角色,下面分别分析需求。

图2-2医药行业产业链

(1)患者的需求分析。

首先,分析医院看病的情况,患者基本上没有选择药品的自由,基本按照医生的处方抓药;而医生都有自己的用药习惯,不会轻易调整用药习惯;而每家医院的医生数量、每个医生每天的接诊量基本变化不大,除了感冒药等部分品类,药品消费并没有季节性。因此,逻辑上每种药品的需求应该是稳定的,但最后传递到品牌制药企业需求波动巨大。

医院药房对医生开出的门诊单的药品必须是100%满足的,设想一下,患者去医院看病,医生开完药,患者去药房取药被告知无货,需要后期快递上门,然后具体交付日期还定不下来,会发生什么后果?所以,药品在医院是库存贮备出货,可以认为交期为零,除非某类药品出现整体短缺,基本上医生希望药房能够100%供货,缺货率为零。

其次,分析患者自行去零售药房购药的情况。一般头疼脑热或者跌打摔伤之类的小病,消费者会选择去药房购药,多数情况下患者会有指定的品种,例如感冒了去买药,如果缺货,有时候会去临近的药房买,更多的情况是会看店面有什么相似种类的药,因此零售药房的库存控制实际上是可以出现一定缺货率的。

(2)医院的需求管理与订货模式。

一家成熟的三甲医院基本上会有5000个品种的药品在使用,基本上药房是按照固订货位管理,货位大小根据日均用量、药品的体积来确定。采购计划的方式基本是按照最大量/最小量管理,低于最小量则下订单,补充到最大量。

所有医院的普遍情况是压缩药房面积来扩大门诊面积,药品的库存在不断下降,导致小批量、多品种、每日送货成为常态。医院药房将医药供应作为纯销经销商的考核指标,其中缺断货率是最关键的指标。准时交付是另一个重要的服务率指标,北京、上海这样的大城市,交付周期普遍设定为半天,即医院上午下订单,经销商下午送货;下午下订单,经销商第二天上午送货,紧急订单2小时送达。由于药房更习惯下午下订单,因此交付集中在第二天上午。

笔者几年前做的一个项目,统计了上海地区各家医院的订货频率,基本可以归纳为三种模式:每日订货、每周两订、每周订货一次。

每日订货就是天天下单,这种方式一般都是药房面积紧张的大医院。这种大医院一般都是每天15:00-16:00给纯销经销商下达转日的订单,要求第二天上午送达。因为在上海和北京这种大城市,传统三甲医院的院内空间极为紧张,医院都会给出明确的送货时间窗口,例如8:30-9:30是上药分销供货、9:30-10:30是国药供货、10:30-12:00是其他小配送商供货。对于三甲医院,医药配送商一般都要负责药品摆放到药房的货架的工作,为了提升效率,药品都是采用固订货位的管理模式。此外,如果出现漏订,或者需求突然波动、库存不准的情况,医院药房也会在12:00之前下达订单,要求配送商下午补货。

每周两次订货基本都是周一、周四订货,要求分销商在周二和周五送货;采用这种订货模式的医院往往是药房面积较大的医院;每周四订货可以确保周五送达,用于周六、周日、周一和周二上午的需求;周一早上药房上班后,根据短缺情况订货,周一的订货是周二上午送达,只要覆盖周二下午,周三、周四全天和周五上午需求。在这上面再增加一些安全库存覆盖波动。

有些医院药房面积很大,就可以一周订货一次了,在上海,有些原来郊区的三甲医院都采用这种模式。如果配送商和医院药房关系较好,可以错开周二和周五送货高峰,就可以充分利用配送能力、降低成本。

(3)纯销经销商的计划模式。

纯销经销商通常经营着几千个品种,每日为几百家客户进行配送,因为药品各环节对资质文件检查非常严格,检验环节很费时,其基本上对单一品种都是1周或2周从分销经销商处订货一次。如果一周订货一次,每次订货量就是1周均用量,然后再加上经验库存;如果2周订货一次,每次就是订2周的量。一般分销经销商都是持有足够的库存,交付周期都很短——2~3天。分销经销商和纯销经销商很多都处在一个城市,交付属于城配,因此订货时并不需要考虑整车运输,按需订货就可以。这样纯销分销商的库存基本上都是1~3周的库存。希望进一步降低这个库存。除非增加订货频次,例如每个品种每周订货1次甚至2次,但这会给物流部、质检部门带来很大的工作量,除了那种价值很高或者体积很大的品种不会每周多次订货。

(4)分销经销商的计划。

分销经销商包括两种模式:一种是厂家定指标;另一种是按照需求订货。

厂家有指标的情况下,基本都是厂家在季度末月末整车发货给分销经销商,库存都压在分销商仓库里面,很多国外的药厂都采用这种模式,这种模式下库存可能会有2~3个月。

国内的药厂多数生产仿制药,基本上都是分销经销商根据库存情况给药厂下订单,药厂自己持有成品库存。

无论哪种情况,分销经销商都会尽量整车订货。药品本身是高附加值的产品,这种整车订货将均衡的需求变化为不均衡的需求,给供应链增加了很大压力。一般来说,也会有2~3周的成品库存。

(5)品牌药厂的计划模式。

品牌药制造厂家都是备库生产,根据月均需求,同时考虑能力利用。由于生产及检验周期长,整个交付周期超过4周,N月需要排N+2月的生产入库计划,为了应对需求波动,成品库存都比较高,基本上有2个月的成品安全库存。

(6)原料药厂家的计划。

原料药厂家对于一般大宗品种会备库生产,很多库存会高达6个月,特殊的原料药品种会根据客户订单来生产,国外的出口产品都是根据订单生产。

总结:医院是库存出货模式,医院库存一般不超过7天;纯销经销商一般是周/2周订货模式,存货2~3周;分销经销商库存较高,总代模式会有1~2个月库存,此时厂家库存较低;按需采购模式库存在3周,品牌制造商是备库模式,库存有1~2个月。 整个渠道里面积累了接近12周的成品库存。

医院和纯销分销商喜欢采用最大量/最小量的订货模式;分销经销商喜欢采用整车运输模式。本来医院相对稳定的需求到了品牌制造商处月均需求波动很大吗?由于品牌制药厂只能拿到分销经销商的订货数据,对发生在医院和药房的出货数据无法掌握,没法控制牛鞭效应。这点与汽车和家电行业差异很大,因此患者不太可能在医院买到近期制造的药品。

于晓光

于晓光