第一节 用焦点课题改善来提升经营绩效

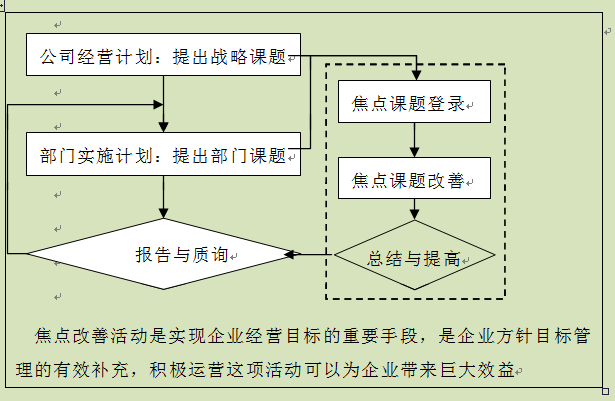

图4-1 用焦点课题改善来提升经营绩效

一、目标指引下的焦点课题改善活动

(一)何谓管理焦点

管理焦点就是企业目前最值得关注的问题,通常可从以下三个方面予以理解:

(1)经营者最关注的事项;

(2)企业发展所面临的瓶颈事项;

(3)客户关注和要求的事项。

总之,管理焦点就是目前企业的管理重点,是企业管理者首要关注的问题。可见管理焦点通常也是方针目标管理的重点课题。

(二)目标指引下的焦点课题改善

为了提升企业经营绩效,卓越企业的经营者通常会运用方针目标管理方法来展开以下经营管理活动:

(1)发掘组织使命,形成企业基本经营方针;

(2)确立企业发展中、长期目标;

(3)层级分解和确立年度或半年度主要目标和战略课题;

(4)共同协调商定部门具体目标;

(5)上下协同商讨目标实现的方案及措施;

(6)实施跟进与结果反馈;

(7)基于绩效的评价与反省。

这是企业内自上而下的核心管理活动,对企业焦点问题的解决起着重要的推动作用。也就是说,企业上下会在目标的指引下开展工作。但是,如果企业员工缺乏良好的训练,解决问题的意识不足,或者不懂得解决问题的工具和方法,即使承受着巨大压力,焦点课题也得不到有效解决,绩效提升就没有了保障。

因此,开展目标指引下的焦点课题改善活动,可以有效保障企业焦点课题的解决,并有效保障经营业绩的持续向好。

(三)焦点课题改善的内容

所有直接或间接地改善企业经营管理(开发、设计、生产、销售)过程Q(品质)、C(成本)、D(交货期)、S(安全)、M(员工精神面貌)的有计划的课题改善活动,我们称之为焦点改善活动。

即: Total Profit Maximization.

从较高的层面即比较宏观地看企业的改善课题时,焦点改善活动有以下多个方面的改善内容:

(1)生产效率改善;

(2)品质改善;

(3)成本改善;

(4)交货期及周期改善;

(5)安全、卫生及环境改善;

(6)初期管理改善;

(7)间接部门的效率改善。

……

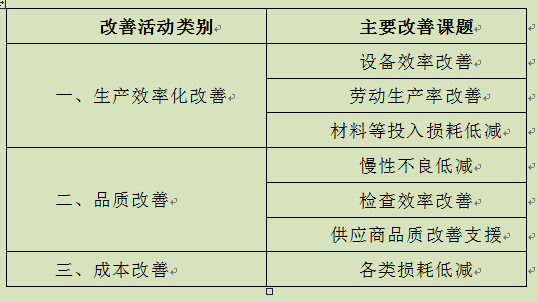

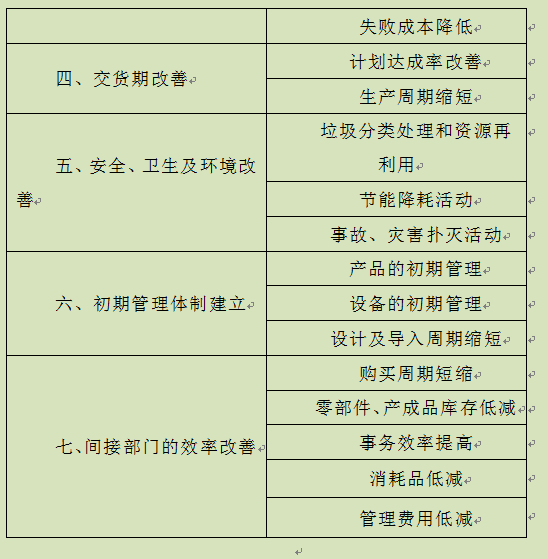

表4-1所示的是这几个方面一些较具体的课题。

表4-1 焦点改善活动的课题

由于课题改善活动的具体改善办法会有些相似,考虑到篇幅的限制,下面就表4-1中各主要课题改善的内容做一些概要性的说明。

二、生产效率化改善

生产效率化改善就是将投入(人、材料、设备、能源等)控制在最少,并获取最大产出量的过程,即最大限度地提高生产过程的附加价值,降低生产制造成本。

为了达成以上目的(增加产出量和降低成本),需要从生产产品的质量和数量等方面着手进行改善。具体措施有:

(1)改善设备效率的活动;

(2)提高劳动生产率的活动;

(3)降低生产过程中各类消耗(品质、材料、工具、能源等)。

由于生产效率提升改善具有比较典型的意义,在下一章中将做详细的叙述。

三、质量改善活动

质量改善活动有以下几个大的课题需要进行对策。

(一)产品质量改善活动

TPM中的质量改善活动目标就是要不断追求不良品为零,即不良率的持续降低。

要有效开展质量改善活动,主要需要做好以下5个方面的工作:

(1)条件设定:生产过程中避免产生不良品的条件设定;

(2)条件确认:对设定的条件依据规定的时间要求进行确认;

(3)控制基准值:通过将设定条件的基准值维持在合理范围内,达到预防不良品产生的目的;

(4)预知不良品发生:观测设定条件基准值的变动情况,预知不良品产生的可能性;

(5)未然防止对策:在问题发生之前采取对策。

质量改善活动的成功做法很多,如品质预测改善活动,即在产品投产之前分析所有生产工序中需要保障的(良品)特性值与4M(Man、Machine、Material、Method)之间的关系,预测那些可能对产品质量造成不良影响的要素,并事先采取有效措施(防呆、纠错、提示、警告、检查等方法),防止生产过程中品质问题的发生。

(二)检查效率的改善

我们常说,产品的质量是通过严格的生产控制过程创造出来的,而不是检查出来的。由于对生产制造过程缺乏信心,或者说经常有不良品的产生,为防止不良品流入下一道工序或流出工厂,才追加了(甚至不断追加)各种检查或测试,从这个意义上说,检查工作本身就是一种浪费。怎样减少过多的检查和测试是这个活动需要不断研究和解决的课题。

(三)供应商质量改善支援活动

供应商进行的零部件生产是产品生产链中的重要环节,提升供应商的质量管理水平是提高自身产品质量的重要部分。在这方面,一些大企业正在付诸实践并在提高零部件质量和降低生产成本上取得了成功。

同时,帮助供应商改善零部件质量,还是提高检查效率最有效的方法之一。

四、安全卫生及环境改善

追求作业环境改善及灾害、事故为零是这方面改善活动的主要目的。当然,对如今的企业来说,除了改善设备的运行条件和员工的工作环境之外,更重要的是持续改善企业和员工的环境行为,以减少企业经营过程中对地球产生的环境负荷。

(一)事故、灾害扑灭活动

安全管理是保障正常生产活动的基础。

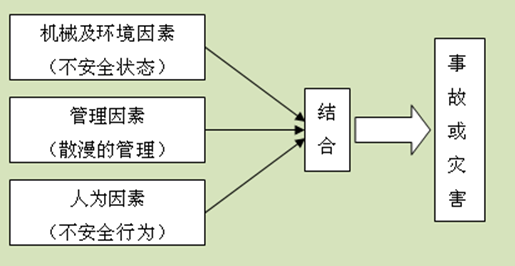

在所有的生产系统中,都或多或少地隐藏着引发事故、灾害的因素,而事故、灾害往往都是一些不起眼的问题积累的产物。图4-2是灾害或事故发生的机理示意图,理解它可以帮助我们更好地开展事故、灾害扑灭活动。

建立能预防事故、灾害产生的机构(在设备或场所设置报警、提示及纠错装置等);禁止不安全作业(行为),并通过建立有效的监督检查机制(管理),将事故、灾害控制为零。

图4-2 事故、灾害发生的机理

(二)环境改善活动

环境改善活动主要包括两个大的方面:

(1)生产、工作环境的改善。通过员工自己动手,创造整洁有序、温馨明快的环境。这项活动与自主管理中的追求是一致的。

(2)预防污染、节省能源、减少废弃物、资源再利用等。比如创建“零垃圾工厂”活动,就能以焦点改善的形式来推进。

环境改善活动已经成为21世纪企业和市民实现社会价值的重要课题。为了进一步减轻生产经营活动给地球带来的环境负荷,一项以创建无垃圾工厂为目标的环境改善活动正在受到世人的推崇和关注。

五、初期管理体制的建立

21世纪的经营环境正在发生深刻的变化,顾客和市场需求的多样化进一步发展,产品生产的小批量多品种化及产品寿命的缩短,都对我们的初期管理活动提出了新的要求。

初期管理的主要目的就是通过对设计开发及生产工艺设定过程进行改善,建立高效的初期管理系统,从以下三个方面改善企业的经营体制。

(1)产品设计的初期管理。

产品设计的初期管理是指实现易于制造又不易产生不良品的产品设计过程。如何将顾客的需求(使用的方便性需求)和生产现场的问题(生产的方便性和质量保证上的需求)反映到设计工作中去是初期管理的重要内容。

(2)设计开发及生产技术的初期管理。

设计开发及生产技术的初期管理指的是通过生产技术革新,缩短从产品开发设计到产品批量生产之间的时间,达成新产品的垂直导入(即在极短的时间内完成新产品的试验,并快速开始批量生产的活动),减少机会损失。

(3)设备的保全预防设计。

初期管理的另一个方面是设备的保全预防设计,使设备便于在使用中保养维护。

六、间接部门效率改善

所谓间接部门是指那些不直接参与生产活动的部门,间接部门的效率改善活动可以参考生产部门的改善活动进行。间接部门改善活动的目的主要有两个方面:

(1)追求间接业务的效率化,充分发挥赋予各部门的组织机能;

(2)培养具备维持和改善业务效率化体制的人才。

培养间接部门人才就是提升员工信息收集、消化处理的能力及相关的业务能力,培养多面手。

而业务体制改善主要从两个方面着手:一方面是减少投入的各类事务损耗,创造高依赖度、低成本的事务体制;另一方面是消除阻碍生产系统效率化的因素,充实和强化业务机能。

此外,间接部门的改善活动还包括员工提案活动和自主保全活动,这些活动应该和现场的活动同步进行。

刘承元

刘承元