第11节 自动的“平台收费站”

企业所要做的只是在“平台”的后面建立一个“自动收费站”,如果平台的地位不受到挑战,“收费站”运转正常,这就是一台“自动印钞机”,这也是未来最成功的企业的商业模式。

一、

市场虚拟化

在回答上一节的末尾所提出的若干让人兴奋的问题之前,让我们先来重新审视一下自然出现的最大节点——“市场”是如何构成的?

在市场中,买方和卖方相互寻找。他们交换信息,讨价还价,如果达成一致,就当场结算,然后“一手交钱,一手交货”。因此,在物理市场中,信息的交换、物流、结算和服务都是在同一时间同一地点完成的。至今,某些商场中还有“钱货当面点清,出门概不负责”的标牌。这样的交换行为很大程度上是由于时间、空间的限制,如果不在交换现场履行双方的责任义务,双方就无法达成一致。

但是,这样的局限性正在被逐步突破。首先是产品的使用和售后服务的部分和交换本身分离了。大量的产品并不是在交换达成之后就立刻被消费的。而某些服务只有在使用时才需要。于是,在交换的时间、地点,买卖双方达成了对售后服务的专门条款。保修等售后条款在交换行为发生后的一段时间内仍然有约束作用,单一的“交换合约”可以被拆成多个合约或是多个条款,在交换行为发生的时候,这些合约、条款只是达成了,但可以在别的时间、地点履行。

采用同样的方式,我们还可以剥离出物流。在传统市场中,“一手交钱,一手交货”是天经地义的。但是,随着市场规模的扩大,要满足“当场提货”的要求,市场上的囤货数量要成倍增加。而且,在市场上发生的“交付”不一定是最经济的,因为商品要从卖方的仓库先运到市场所在地,然后再由买方从市场所在地运到消费地点。于是物流也成为了单独的合约条款,双方可以约定其他的时间、地点进行交货。

为了保障双方能够履行合约,第三方信用机构也进入视野。这样,结算也被剥离了。国际贸易中常见的“信用证”结算方式就是买卖双方各自委托信任的金融机构来完成结算。在交换发生的时候结算未必发生,双方只是约定了结算的金额和条件。

我们看到,市场的作用是为了买卖双方能够达成交换。只要能做到这一点,是否有一个具体的地点并不重要。市场是可以被分解的。构成交换的各个要素都可以由买卖双方在某一个时刻达成一致,而在别的时间、地点履行。这样,市场就可以“不存在”。人们可以以任何方式——见面或者不见面的方式——达成合约,然后按照合约履行双方的义务。交换也同样可以实现。这时,市场已经被虚拟化了。

二、

向未来市场转变

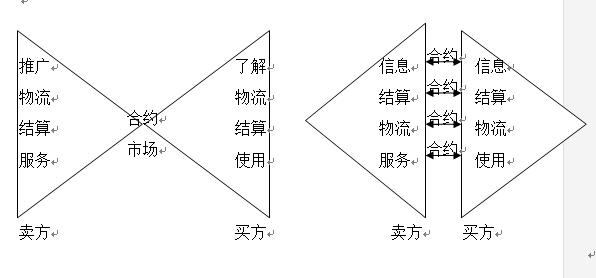

图3-5 市场的虚拟化

上图(图3-5)说明了传统的市场向未来市场的转变。过去,买方和卖方必须在同一时间出现在同一地点,才能保证交换的各个要素:信息、结算、物流、服务都能够在这里被交换,这个地点就是“集市”,时间就是集市的工作时间。当集市解散,买卖双方就无处可寻。但是未来的市场上所有的交换要素都可以独立存在,通过信息交换就可以达成合约。市场不再有特定的地理位置,也永远没有关闭的时间限制,这时的市场才是最大的,也才能真正做到无所不在。

这种市场要素的分解给“经典价值链”带来的冲击就是各种大大小小的“平台”的出现。我们看到,原来必须依靠物理市场才能在需求方和供给方交换的“信息要素”,催生出了如Googel这样的“搜索引擎”。甚至,不同类别的信息也可以催生出专门的“平台”,例如专门提供交换旅游信息、电子消费品信息、化工产品信息……的“平台”,各类大大小小的“垂直网站”充满生机、应运而生。

|

当买卖双方在找到了所需的信息,需要进行交换意向锁定的时候,你可以利用如亚马逊或ebay所提供的“交易平台”。在中国,目前看来最成功的交易平台是淘宝网。同为阿里巴巴集团开发的“支付宝”搭建起了“网络交易”的支付平台。 在国外,类似的“网络支付”领域,占据了头把交椅的是paypal。传统的邮政公司和新出现的各种物流网络在争夺另一个平台——为所有需要进行物理转移的业务提供服务。对于不需要物理转移的那些产品和服务,一种叫做P2P技术(点对点技术)搭建起来的“分享平台”有着惊人的能量,它在音乐文件的传递上“啼声初试”就引起了五大传统唱片公司的联合围剿。但是今天,P2P不但没有被剿灭,而且日益壮大,并且很可能成为所有收费平台的“最终颠覆者”。 |

如果仅仅聚焦在市场的分解上,我们还会忽略整个商业生态环境的更激动人心的变化。“平台”不一定只在“市场要素”的交换中才出现,或者,也可以说,市场交换比以往任何时候都更深入地进入到了分工合作的每一个环节。现在,任何一个企业,都可以成为某种“平台”,只要它能够帮助的群体范围足够大,只要它将相互交流的门槛降到足够低,只要它提供的反馈速度足够快,只要它为每一位加入构筑平台内容的成员提供了真实的回报……它就是有价值的平台,它的发展能量就势不可当。

而一旦“平台”的魔力施展出来之后,企业所要做的只是在“平台”的后面建立一个“自动收费站”,如果平台的地位不受到挑战,“收费站”运转正常,这就是一台“自动印钞机”,这也是未来最成功的企业的商业模式。

在“平台”的价值凸显出来之后,为了成为一个被广泛接受和使用的“平台”,争当“平台”的竞争也日趋激烈,这造成的直接后果是——在“供应链”的每个环节上,在每一次的“供需匹配”的过程中,我们都能找到比传统的“行规”更加包容、更加平等、更加廉价的“新平台”。客户的能动性得到了越来越充分的重视,“平台”的竞争降低了创新的门槛、增加了交流的强度。

在“文艺复兴”时期曾经蓬勃一时的各种奇思妙想,体现为层出不穷的“发明”,这些发明创新为后面两百年的物质文明打下了基础,但是随后又被“蒸汽机”所能实现的批量化生产的限制而缩减为几个有限的选择。现在,我们终于又有机会看到创新的回归,看到每个个体的解放所蕴藏的惊人能量。“平台”的出现为“现代人”的再一次“解放”带来了可能。

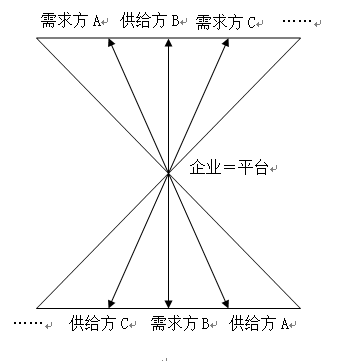

现在,和连锁卖场所实现的“有隔离的平台”不同,今天,最有成长性的“平台”已经成为下图(图3-6)这样的“沙漏节点”。

图3-6 企业的价值不再体现为“产品”,而是“平台”

对比上一个“沙漏节点”——连锁大卖场,我们发现新的“沙漏”有了两大变化,一是中间的“隔离带”被撤消了。因为没有一家企业可以替千千万万的消费者做出“有限的选择”,也没有这个必要,很可能各种需要只要你能描绘出来,只要模块化可以实现,就能被供给方轻易地、便宜且快速地定制出来,再为了需求的规模化汇集而人为地进行“标准化”是不必要的。所以,撤消“隔离带”现在变得更有竞争力,甚至,平台的“竞争力”也体现在谁能用某种“通行”的语言准确地将供需双方的描述表达出来。

另一个变化是在沙漏的两端,“供给方”和“需求方”不再是被“货柜”隔开的“泾渭分明”的两方,而是有可能混杂的。它的含义是平台需要提供的是一个“让大家帮助大家”的舞台,不一定有预先设定好的“买方”和“卖方”,在这里,“供给方”和“需求方”是有可能被一体化的,也有可能是时时改变的。

|

考虑一下微博是什么?它是和沃尔玛一样的信息平台吗? 从某种角度上来看,有点像,无论你想寻找或了解哪方面的信息,你都可以在这上面找到;哪一家微博聚集了最大量的人群,就能占据最有利的位置。但是,微博平台显然和沃尔玛又有区别。 比如说,微博上的阅览者同时也是信息的提供者,没有泾渭分明的“供给方”和“需求方”的差别。微博上的信息同时被多人阅读,被多人验证,因此爆料和证伪也常常同时发生,用户需要自行判断。这和去商场购物,则会得到商场的品质保证也有不同。而且,微博上的信息获取和交换可以做到无时无刻不在,不像商场有营业时间的限制。这些不同都说明,微博作为一个信息节点,已经取消了横亘在“供给”和“需求”中间的人为界线,而成为一个比书店或新闻中心更包容、更有支持力的漏斗型信息平台。 |

在结束这一章的时候,我们似乎已经了解了最赚钱的商业模式的形态,但是从构想到成功之间还要跨越许多“操作细节”。在后面的章节中,我们将更深入地探讨,在打造这样的漏斗型平台的时候,哪些是你必须做的。

李蓓

李蓓