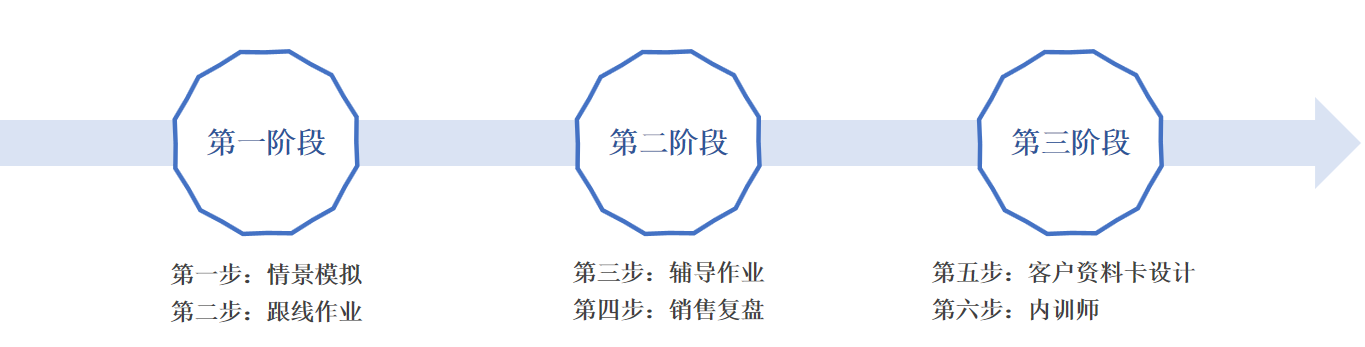

习惯的建立过程分为三个阶段,共六个步骤。第一阶段和第二阶段的四个步骤是要让医生做到知其然的过程,而第三阶段的两个步骤则是知其所以然的过程,使医生做到深刻的理解,在实际工作中能够根据患者的情况随机应变、灵活运用。如图8-1所示。

图8-1 习惯的建立过程

第一步:情景模拟。

当医生对理论有了认知之后,我们要给他一个应用场景,让他在这个场景中进行思考和应用的练习。

之所以用使用情景模拟的方式,主要是因为对门诊来说,如果给医生讲完理论就让他直接面对患者,就意味着他可能不仅损失了客流,没赚到应该赚到的钱,还可能造成患者的不满意和投诉,这个不容小觑的损失是门诊不愿意承担的。

未经专业训练的医生是门诊最大的隐形成本!

因此,我们就要给医生模拟练习的场景,把已经学到的知识进行场景化的应用练习,用自己人练习,熟练掌握之后再面对患者,这样就可以避免客流成本的浪费,并大大降低隐形成本。

还有一个非常重要的作用就是情景模拟还可以做视频拆解,在实际诊疗过程中总不能明晃晃地对着患者录像,而在情景模拟的过程中就可以录制视频了,这样我们就可以根据录制的视频进行视频拆解,可以反复拆分并细致地针对每一个环节的问题,对医生进行科学的辅导,进而提升医生的能力,建立医生的习惯。

事实上,情景模拟的核心价值就在于录制视频,帮助医生分析问题,针对患者情况进行点对点的辅导改善,这就是让医生应用化思考的第一步。

第二步:跟线作业。

跟线作业是与情景模拟同时并行使用的,这是因为一个成功的经验老到的内训师医生在接诊过程中,就是在一直应用我们所教的顾问式服务思维和方法,那么新医生就可以在跟线过程中观察到这种思维和方法在现实中的应用场景和过程,对此有相对清晰和感性的认知。

有了认知之后,受训医生可以把跟线作业所观察到的过程和自己所做的情景模拟过程进行对比,这对他的成长会有更直接的帮助,相当于既有情景模拟训练的场景化的过程,又可以与现实中真实场景过程进行对比分析,也可以对自己所学到的内容有更深度的理解和把握。

为了能够让受训医生更好地深入理解,我们采用的简单的方式就是做教练总结。

具体操作就是当医生跟一个教练进行了一次跟线作业,也就是接待完一个患者之后,教练就要留出20分钟的时间和这个医生一起分析,并对整个接诊过程做一个完整的总结,分析患者的性格类型和患者的需求,然后总结教练在面对患者的整个接诊过程中,采用了什么方法挖掘需求,是如何判断患者的需求,怎么了解的患者的预算,又用了哪些方法来推荐方案等。

医患沟通的各个环节在整个跟线作业的总结过程中让医生不断地进行深化、细化,使他更能够理解所学到的知识,然后能够在情景模拟中深度应用这些方法。所以,情景模拟和跟线作业的配合使用可以很好地引导医生进行应用化的思考和实际操作。

第三步:辅导作业。

当医生已经经过情景模拟和跟线作业的考核之后,我们就进入了第二阶段,和第一阶段的两个步骤同样,第三步辅导作业和第四步诊疗复盘也是一起应用。

医生经过持续的模拟训练和跟线作业之后,已经能够半独立地面对患者的时候,这时我们就要让医生半独立地面对患者,但是教练一定要全程跟在旁边。当医生面对患者出现了解信息不全面或者对患者判断出现失误的情况,教练要及时进行补充。教练再出面补充时是自然介入,不能过于唐突使患者发现异常,这就是辅导作业。

实际上,这就是教练在旁边跟着医生支援他,当他操作有错误或偏差的时候,教练就迅速帮他纠正、补充和完善。首先要保证患者不流失、节省口腔门诊成本,然后再通过教练帮助医生进行总结分析,更好地应用所学的知识,这就是辅导作业的总结教练的过程。

第四步:接诊复盘。

最理想的情况就是我们有条件,能够把这个患者的所有信息都记录得相对全面,最好是能录音或者能录像的情况下进行深度的复盘。深度的复盘和总结教练的目的就是要让医生知道教练为什么要去支援他,帮他去说哪些话。当教练说完这些话之后,患者的反应是否会有变化。如果有,是什么样的变化,患者的决策是不是因为教练的支援有更好的结果。这样,教练和医生对接待患者的整个接诊过程再进行深度的总结。

如果是接诊复盘,那就需要具体分析这个患者的每一次反馈和我们跟患者的每一次沟通,因为在服务思维里都讲到在与患者沟通的过程中,患者总是会通过各种形式散发给你一个信息,你经过思考之后就要对患者有一个应对策略,然后患者再给你一个反馈,自始至终都是一个持续思考的过程。

接诊复盘就要做到每一个环节都要做一次这样的复盘,这样就可以更深入地分析很多细节,相对精确了,这是一个更好的增强医生深度理解的方式,是工具应用的深化过程。这样,经过辅导作业和复盘的考核,医生就会正常应用,他就会是个成手,能够上手干活了。

第五步:患者资料卡设计。

只是让医生能够上手干活还远远不够,因为我们不只是想让他深度理解和掌握,还要让他能够灵活应用,从60分尽可能地达到70分或者80分甚至更高,因此我们就需要第三阶段的两个步骤设计患者资料卡和做内训师来实现。

有的口腔门诊可能已经有患者资料卡了,那就在此基础上不断进行完善就可以了。如果是一个没有患者资料卡的口腔门诊,那么我们现在就需要通过新医生入职的过程设计一个患者资料卡,设计完成患者资料卡之后,只要填写完成这个患者资料卡,我们就会对患者有深度的认知和了解。新医生通过这个患者资料卡就可以确认需要了解哪些患者信息,通过这些患者信息分别分析出患者是什么样的,购买决策的支撑要素是什么,了解到患者的显性需求和隐性需求,所需要项目应该具备什么样的功能和特征等一系列信息,这样把患者资料卡的相关信息都解读出来以后,就要开始进行判断,包括判断患者治疗周期及选择倾向。也就是说,决策内容的判断都可以通过患者资料卡进行练习,设计患者资料卡是一个非常有效的方法。

但是要想科学准确地设计出患者资料卡的难度是非常大的,初期让医生直接做患者资料卡设计对他们来说压力和难度都太大了,只有当他们已经掌握了全套的知识内容,再将患者资料卡设计作为一个深化的训练方式。所以,让医生做患者资料卡设计的前提是要保证他对所学习的内容达到了一定的理论高度,这才是时效有用的。

第六步:内训师。

在医生已经达到一定的理论高度并能够进行科学的患者资料卡设计之后,还要打造一个能够灵活应用并完全内化的过程,那就是做内训师。教是最好的学,这是我们一直都在强调的方法,通过医生做内训师的过程,他不仅要知其然,还要讲出所以然。所以,医生在教的过程中就能把很多原来只是会做,但不知道也不理解这么做的原因领悟透彻,并将前后因果关系联系到一起,做到知其然知其所以然。

此时,医生在习惯的建立上来说就已经是深度习惯的建立,我们强调的这个深度,不是浮于表面的,而是真正地深入骨髓,医生有了方向知道如何挖掘患者需求、到底哪几个细节可以确定患者最看重方案哪个方面的效果、通过哪几个信息知道患者到底想花多少钱。有了这样的过程,能够达到这种程度,我们认为医生的习惯就基本建立起来了,基本没有问题,接下来就是如何把习惯固化下来。

不详

不详