什么是能力

能力体系建设是战略性人力资源管理中的一项重要职能,也是企业“以人为本”理念的最直接体现,是企业人力资源管理从以“事”为核心向以“人”为核心转变的关键职能。

企业在能力体系建设过程中,面临最大的问题是如何界定“能力”的范围,如何衡量能力,如何将能力体系应用于管理实践。

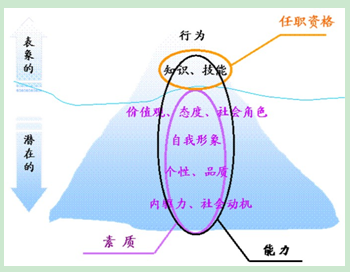

按照戴维·麦克利兰关于“能力”的定义,经典的冰山模型可以作出比较好的阐释。如图4-3所示,冰山以上的内容,包括知识、技能、经验等,作为显性能力,可以后天培养、开发和提升。冰山以下的内容,包括个性、价值观、意识等,作为隐性能力,属于人天生具备的,往往无法通过后天培养获取。

图4-3 能力冰山模型

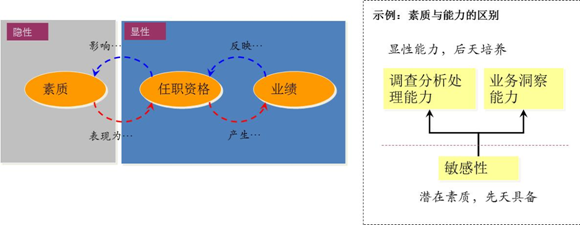

一般来讲,显性能力定义为“任职资格”,隐性能力定义为“素质”。二者之间的关系如图4-4所示:

图4-4 显性能力与隐性能力的关系

在企业管理实践中,“显性”与“隐性”之间的界限往往比较模糊。事实上,企业在员工能力体系建设实践过程中,没有必要过多的关注能力的显性和隐性之分,而要将重点集中在能力的明示、评判和应用环节。

在能力体系开发过程中,要更多地集中在与战略、文化、业务、岗位要求相关的关键能力项目中。因此,能力体系建设要注意“度”。在建设过程中,“度”的概念体现在以下三个方面:

(1)能力要项。关注核心能力要求,追求精、准而非量的累积。

(2)资源支撑。必须充分考虑企业可与之配套的资源条件,包括资金、管理水平、管理规模、配套方法工具等。

(3)管理水平。必须与企业实际的发展阶段、管理能力和管理水平相结合。

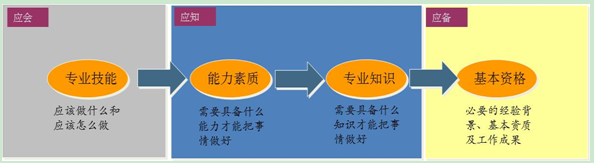

具体来讲,企业员工的能力由以下四个方面构成,如图4-5所示:

4-5 企业员工能力必备四要素

(1)专业技能。重点反映在实际工作过程中员工解决问题的操作能力,知道自己应该做什么和怎么做。专业技能可以通过技能测试的方式进行评价。

(2)能力素质。反映任职者需要具备什么能力才能把事情做好,即必须具备的显性能力和隐性能力。能力素质可以通过能力测评的方式进行评价。

(3)专业知识。与岗位任职相关的专业知识要求,任职者需要具备什么指示才能把事情做好。专业知识可以通过知识考试的方式进行评价。

(4)基本资格。包括学历、工龄(司龄)、专业职称、技能等级、执业资格、特殊荣誉、突出贡献等,即必要的经验背景、基本资质和工作成果。基本能力可以通过资格审核的方式进行评价。

能力建设,量力而行

自2007年开始,我帮助一家企业进行能力体系建设,历时五年,将涵盖企业绝大部分业务岗位的能力模型、能力标准要求、支撑资源体系等开发完成。企业在建立能力体系时,往往会因为对“能力”概念的模糊、配套资源建设的难度等原因望而却步。

企业在构建能力体系时必须回答以下三个基本问题:

(1)是否真的需要能力体系建设。能力体系建设与企业发展阶段有密切联系。当企业总体管理水平和业务规模达不到一定程度时,引入能力体系建设可能会增加企业的管理负担,得不偿失。

(2)建设的目的是什么。是为了对员工能力进行开发与提升,还是为了与员工薪酬相配套,抑或是促进员工职业生涯发展?

(3)企业的资源能否满足能力体系建设的需要。能力体系建设需要有较大的资源投入,包括有形资源和无形资源,在建设过程中需要开发能力模型、能力测评方法与工具、能力提升配套教材、师资、设施等,这些都需要资源投入。

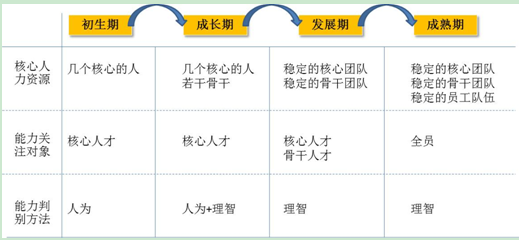

所以,在能力系统建设过程中,企业必须要审时度势,量力而行。企业对于能力体系的建设,必须结合自身的发展阶段和资源状况而定,如图4-6所示:

4-6企业不同发展阶段的能力体系建设

在薪酬体系设计中,能力反映的是员工“个体”的因素,企业可以根据自己的实际情况采取不同的方式。例如,有的企业仅将员工的基本资格作为确定个人薪酬标准的依据,在操做过程中效果也不错。

全怀周

全怀周