物格而后致知,致知而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。——《礼记·大学》

一 使命:走向未来的导航器

非洲撒哈拉大沙漠中有一个叫做比塞尔的村庄,它地处一块绿洲旁边,被誉为沙漠中的一颗明珠,如今每年都有数以万计的旅游者来到这儿观光游览。可当初若不是肯•莱文从这里走了出去,并把它介绍给世人,恐怕这里至今还不为人们所知。

因为在此之前,这儿的人没有一个走出过大漠。据说不是他们不愿离开这块贫瘠的土地,而是尝试过很多次都没有走出去。所以,人们就认为,这儿根本就走不出去,也就没有人再去尝试了。

英国皇家学院院士肯•莱文来到这里的时候,听到别人这么说,当然不相信,因为自己既然走得进来,就一定可以走出去。他用手语向这儿的人询问原因,结果每个人的回答都一样:从这儿无论向哪个方向走,最后肯定还是转回原来出发的那个地方。

为了证实这种说法,肯•莱文做了一次试验,从比塞尔村向北走,结果3天就走了出去。但是,比塞尔人为什么就祖祖辈辈走不出来呢?肯•莱文非常纳闷,最后他雇了一个比塞尔人,让他带路,看看到底是为什么。他们带了足够半个月吃喝的水和干粮,牵了两峰骆驼,就上路了。肯•莱文这回没有带指南针等现代设备,只是拄了一根木棍跟在那个比塞尔人的后面。

10天过去了,他们走了大约

在一望无际的沙漠里,一个人如果只凭着感觉往前走,只能走出许多大小不一的圆圈,最后的足迹十有八九是一个跑道的形状。由于比塞尔位于浩瀚的沙漠中间,方圆上千公里没有一点参照物,如果不认识北极星又没有指南针,想走出沙漠,确实是不可能的。

肯•莱文在离开比塞尔时,带走了一位叫阿古特尔的青年,就是上次他雇用的那个比塞尔人。他告诉这个青年,只要你白天休息,夜晚朝着北面那颗最亮的星星走,就能走出沙漠。阿古特尔照着去做,3天之后果然来到了大漠的边缘。阿古特尔因此成为比塞尔的开拓者,他的铜像被竖在小城的中央,铜像的底座上刻着一行字:“新生活是从选定方向开始的。”

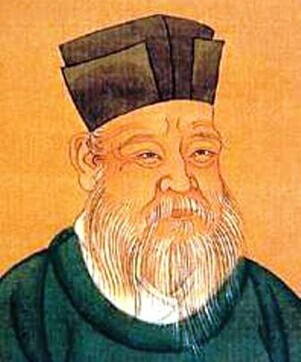

中国人特别强调立志,崇尚志气。志就是目标和方向,志气就是一鼓作气去实现目标和理想的毅力和意志。宋代大儒朱熹说:“书不熟,熟读可记;义不精,细思可精;惟志不立,天下无可为之事。”他认为,“立志”是做任何事情,包括做学问的第一等大事。他还说:“立志如下种子,未有播荑稗之种,而能获来牟之实者。”意思是说,立志如播种,你种下野草的种子,不可能收割到小麦。

朱熹:“立志如下种子,未有播荑稗之种,而能获来牟之实者。”

意思是说,立志如播种,你种下野草的种子,不可能收割到小麦。

明代大儒王阳明在龙场悟道后曾告诫追随他的晚辈青年说:“志不立,如无舵之舟,无衔之马,漂荡奔逸,终亦何所底乎?”意思是说,志向不确立,就如同没有舵的船,没有缰绳的马,飘来荡去,放纵随意,最终能到哪里去呢?他认为,“立志而圣,则圣矣;立志而贤,则贤矣。”立志成为什么样的人,就会成为什么样的人,“志不立,天下无可成之事。”王阳明和朱熹在哲学观点上高度对立,但对于“立志”的看法上则高度一致。

早在1913年,毛泽东在长沙第一师范读书时就曾说:“要立一理想,此后一言一动,皆期合此理想。”他早年即立下“改造中国与世界”的宏大志向。1921年元旦,毛泽东在“新民学会”年会上指出,“中国问题乃是世界问题的一部分,我们的责任乃在于改造中国与世界。”这个表述为我们理解他一生的言行和功绩提供了一个很好的注脚。

古罗马的塞涅卡说:“如果一个人不知道他要驶向哪个码头,那么任何风都不会是顺风。”企业如同一艘行驶在市场经济海洋上的航船,不但要有明确的方向,而且要能掌握好自己的方向;不然,就会被茫茫大海所吞噬。企业如何才能把握好自己的方向呢?正如同对船的掌控依赖舵,对马的掌控依赖缰绳,对企业的掌控要依赖使命。因为舵决定船航行的方向,缰绳决定马奔跑的方向,使命决定企业经营的方向。有了使命,才有方向和目标;有了使命,企业的决策才有依据,日常的经营活动才有指南。所以中国人把决策形象地比喻为“掌舵”。在这里,我们看一看那些成功的创业者和顶级的企业家,或者说顶级的“舵手”,是如何驾驭和掌控一家企业的。

有人好奇地问阿里巴巴创始人马云:“你们凭什么作出这样一个个决定啊?”马云说:“凭我们的使命感。”阿里巴巴的使命是“让天下没有难做的生意”,它是阿里巴巴进行服务和产品决策的唯一标准。马云曾讲述这样一个事例:“我们以前曾经说最少推出一个免费的产品,我们工程师和产品设计师、销售师马上想到把免费(产品)搞得复杂一点,(这样)将来收费就可以搞得简单一些了。所以我们产品就越做越复杂。后来问我们的使命是什么,我们全体员工就说是‘天下没有难做的生意’。那为什么把产品搞得那么复杂?一下就醒(悟)了,我们就把产品做得非常简单。”让客户越来越简便,把麻烦留给自己,之所以这么做正是使命驱动的结果。后来,阿里巴巴涉足信用、金融、物流等业务,也都是围绕企业使命展开的。

前谷歌全球副总裁、大中华区总裁李开复强调说,使命是谷歌公司决策的基础。他这样讲述使命在公司业务决策中的作用:在谷歌,所有的产品都围绕着使命展开。谷歌有各种不同产品,包括工具栏、桌面、学术搜索、金融搜索,等等。可能有人会问,你们怎么做这么多的东西,是不是要挑战微软?当然不是。我们开发所有的产品都围绕公司的使命——整合全球信息,让人人可用,让人人受益。谷歌的员工非常自由,可以随便做什么,但都一个要求,那就是必须符合公司使命。如果有一个员工说我要做一个桌面操作系统,马上有人说这个不符合使命,除非能证明符合使命的,否则公司就不会做这样的产品。

业务和产品的购并也是依据使命来进行。他们有个Google Earth产品。Google Earth是一款虚拟地球仪软件,它把卫星照片、航空照相和GIS布置在一个地球的三维模型上。用户可以通过一个下载到自己电脑上的客户端软件,免费浏览全球各地的高清晰度卫星图片。徜徉在Google Earth所创造的虚拟世界中,就如同一只雄鹰在大峡谷中自由飞翔,时而登陆峡谷顶峰,时而潜入峡谷深渊。但Google Earth并不是谷歌开发的产品,当谷歌看到这个产品时,发现它非常符合谷歌公司的使命——整合全球信息,于是就决定把它买下来。使命是谷歌公司进行业务购并的依据。

李开复还说,在谷歌公司是使命至上而不是利益至上。他用一个例子说明这一点。全球每年出版13万本书,许多的书都会慢慢绝版,此外很多过去的古书,也不被数字化。谷歌决定让世界上每一本书都数字化。如果是赚钱第一的公司,肯定要想到底能赚多少钱。但其实这些举措几乎不赚钱。但谷歌为什么还要做呢?因为这个是有意义的,整合全球信息的,是用户要求和需要的,他们相信做了这样的产品,会有更多的用户认可他们的品牌,访问他们的网站。从长远来看,这样做或许有盈利的机会,但这个周期非常长可能是10年甚至更长的时间。尽管这样,他们还是决定花12亿美金,动用一万个人一步步的把这些书扫描进去,并让它在线上被搜索到。因为这样做符合他们公司的使命。

当然,谷歌公司也有一套独特的制度,确保决策遵照使命进行。有些公司可能做一些快速赚钱的决策,甚至为了赚钱不惜牺牲自己的使命,但在谷歌看来这样的事情是绝对不能做的,即便是迫于来自股东的盈利压力。几乎所有的公司都把股东放在第一位,然而谷歌在公司上市时就做了特殊的决定,当时公司文件就明确写明用户而不是股东第一。谷歌公司股票有A股、B股两种,A股是面向外部投资者发行的股票,B股则只有公司内部人才可以持有。它们的差别是A股每股只有1票的投票权,而B股每股有10票的投票权。当公司的股东说:“别管使命了,让我们多赚钱吧!”这个时候企业人就可以回答:“让我们投票决定吧!”企业人1人10票,股东不会乐意看到这一点。这就保证了任何决策都将使命放在第一位。

家里有两块钟表,就难以知道确切时间;乐队有两名指挥,成员就会无所适从。管仲在《管子·国蓄》中说:“利出于一孔,其国无敌;出二孔者,其兵不诎;出三孔者,不可以举兵;出四孔者,其国必亡。”使命为企业指导、评价全部业务活动提供了统一的基础,企业的全部业务活动也都应围绕使命展开。清晰一致的行为导向,始终是企业走向未来、不断发展的前提和基础。

高可为

高可为