(一)什么是增量型项目生命周期

接下来我们继续看看什么是增量型项目生命周期。增量型项目生命周期(以下简称“增量型”)最早被提及,是在1971年,任职于IBM的Harlan Mills提出了一种新的软件开发模型:增量模型。其将一个软件项目分成有序的开发周期,每个周期都重复一系列相同的开发活动,都按照增量的思想完成一些特定功能,向用户交付部分可工作的产品。

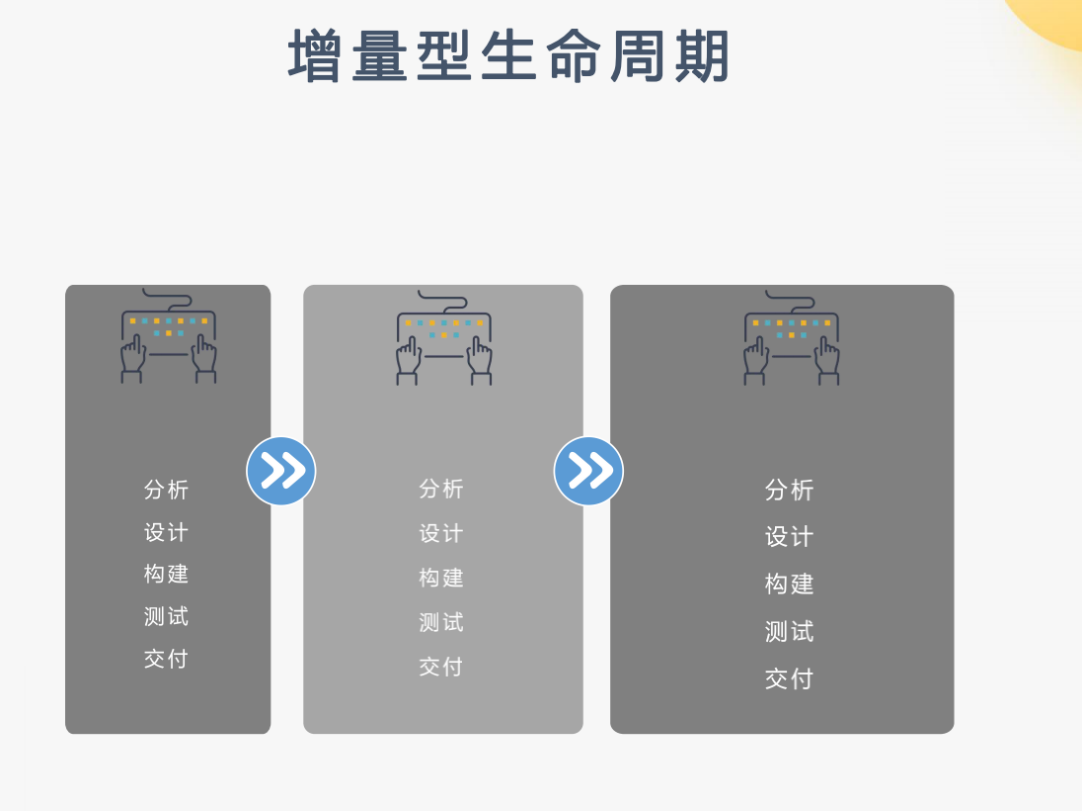

如图3-4所示,增量型项目生命周期。

图3-4 增量型项目生命周期

20世纪80年代中期开始,随着瀑布方法的局限性越来越显现,增量模型的应用逐渐提高。早期在《软件工程中基于知识的沟通过程》中有一篇文章就倡导使用增量模型,具体原因是描述为“不存在确定完整的、稳定的需求规格”。

我们来了解下增量型的要点,其架构要能支撑这种增量组件化的开发模式,组件间尽量解耦,相互之间的依赖较少,也可以并行开发,每次增量的结果都可以运行和发布。通过频繁发布来修正已完成的交付结果,再开发新的组件。在最后一次的发布,就是一个完整的产品。

这时陈恭说道,增量型,我们之前也有过类型的经历。当时开发一个零食供应商的云上商场App,他们之前有线下的运营实体店,也有自己的进货渠道,所以他们很清楚自己应该先满足什么需求,但并不清楚整体都要什么。面对这个情况,我们就调整架构模式,先保证将他们已有的线下运营模式搬到线上,先让他们试运行。等到线上运营一段时间后,他们就发现需要会员积分兑换、售后记录评分、进货质量评价等功能。我们再持续增加,一块一块的堆集,最终在试运行结束后,日常运营所需的功能模块都完善了,就形成了最终的完整商场App。

“这个例子非常正确,是典型的增量型的开发模式。”马丁说道。

(二)增量型项目生命周期适用范围

春哥打断马丁:“感觉增量型和迭代型很像。”马丁眼前一亮:这个问题很好,我们就通过增量型的适用范围来了解下它的特点。

马丁继续说,增量型会比较好的适应需求的变化,用户可以持续不断地看到交付结果,并给予反馈,从而降低交付风险。

(1)在项目初期,需求能确定一个大概的框架,可能会有较多细节的调整。

(2)架构比较稳定,交付的产品可以按照组件化进行解耦。

(3)小规模产品,但产品生命周期较长(需要持续运营的)。

(4)开发团队资源有限,需要在短时间内拿出成果。

从适用范围来说,增量型和迭代型有明确的不同,前者是有个雏形,逐步完善,后者是按照模块叠加新的功能。

(三)增量型项目生命周期的痛点

不过增量型的痛点也比较明显,如每个新的增量组件集成到已有的产品结构中时,较难做到既不破坏原来成型的产品,又能较好地融合,这就对架构和开发团队提出了很高的设计要求。

增量型的思想有自相矛盾的地方,产品的本质是要求保证完整性,需要从整体视角来做设计开发,才能提供给用户一个完整而良好的用户服务和体验。但增量型又指导开发团队把产品解耦成单个组件,每个组件都可以独立于另一个构件。这需要开发团队有足够的技术能力来协调这一矛盾,否则增量开发出来的产品可能并不能令人满意。

同时,增量型的灵活性是把“双刃剑”,其在适应需求变化的同时,也很容易因为设计的不周全,进而边做边改,过程容易失控,导致最后交付的产品失去整体性。越往后变更越困难,存在成本逐渐上升的风险。

大家说感觉增量型也不是完全适用于当前的“菜多多”项目,我们现在还没有比较成熟的架构体系,也没有梳理出比较清晰的产品功能模块,对于功能之前的关联和耦合都是未知。春哥补充:“对于每个增量都能发布,我们还没有做好准备。”

马丁思考一会儿后,说:“咱们继续说说下一个。”

不详

不详