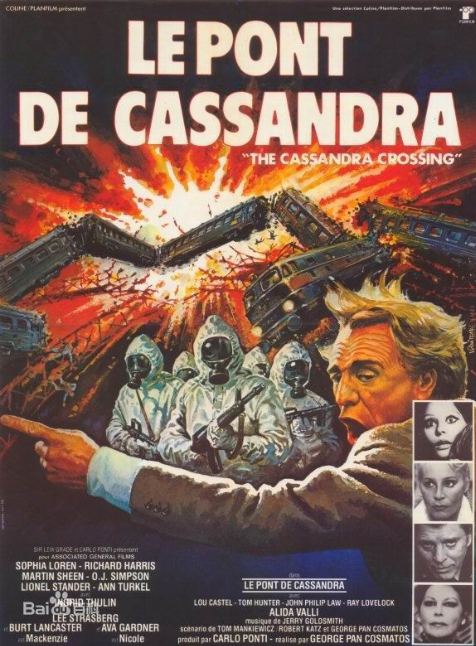

1976年出品的德、意、英合拍电影《卡桑德拉大桥》(The Cassandra Crossing),是灾难片的鼻祖。由于这部电影以美国人研制致命病菌为背景,所以,当年人们往往过于关注这部电影的冷战意义,把它作为揭露美国新纳粹主义的政治电影,而忽视了它的管理学意义。今天,我们从这部老电影中,可以得到危机管理的一些启示。

《卡桑德拉大桥》的故事,是从日内瓦展开的。有两个恐怖分子,袭击了位于这个国际城市的世界卫生组织实验中心。保安击伤并抓住了其中一人,另一人逃走。在枪战中,实验器皿被打烂,逃走的那位沾染上了美国人在这里秘密培养的变异了的肺鼠疫病菌。

这位逃犯登上了由日内瓦开往斯德哥尔摩的国际列车,他成为灾难源头。肺鼠疫通过空气飞沫传播,只要这位逃犯经过的地方,吃过饭的用具,喝过水的龙头,全部成了扩散烈性传染病的途径。很快,列车上的众多乘客陆续出现症状,发烧咳嗽,直至死亡。无药可医,无法防范,没有可以抗病的血清,没有可以治疗的药物,恐怖的阴影笼罩着列车。事件立即被美国军方所知,对策很快就做了出来——让列车改变方向,开到一个隔离区。然而,列车即将途经的欧洲各国,出于对不治之症的恐惧,拒绝列车经过。最后,美国军方同东欧某方达成了协议,让列车经过曾经审判过纳粹罪犯的纽伦堡,开到位于波兰的亚诺实行隔离。这里是前纳粹集中营的所在地,要到达亚诺,就必须经过早已废弃不用的卡桑德拉大桥。而这座大桥年久失修,摇摇欲坠,连周围的居民都为了避免大桥倒塌的伤害而搬走了。美国军方这种决定的实质,就是打算以桥梁失事来掩盖自己研制细菌武器的罪恶。

所幸的是,车上有一位乘客是顶尖的传染病医生。他就是张伯伦(由Richard Harris扮演)。他在车上同畅销书作家、他的前妻珍尼佛(由Sophia Loren扮演)不期相遇,这两位的关系,应了中国那句“不是冤家不聚头”的老话,两次结婚又离婚的经历,使他们互相深知对方的优点和劣势,尖刻的讽刺挖苦和真切的关怀爱心糅合在一起,浓缩了人生的两难困境。珍尼佛以敏锐的观察力,发现了列车改道的异常。很快,世卫组织也联系上这位张伯伦医生,让他协助救援车上的病人。张伯伦在车上其他乘客的协助下,开始寻求治病救人的方法。终于,他发现新鲜氧气可以杀灭这种可怕的病菌。

然而,美国军方的安排是列车不准停留,车门车窗统统被封死,任何人都不能离开。如临大敌、荷枪实弹、身穿防护衣的军队,在过境的车站上严严实实地包围了列车,试图逃走的乘客,被冲锋枪子弹打了回来。如果说,在没有发现治疗方法之前,这种做法还可以用为了保护更多人的安全来解释,而当张伯伦发现这种要命传染病可以治疗之后,继续坚持开往卡桑德拉大桥的决定,无疑是要牺牲乘客,毁灭证据。从纳粹集中营逃生的犹太老人卡普兰,提到卡桑德拉就脸色大变,他的喃喃细语,揭露了这个通向地狱的秘密。

面对国家暴力的威胁,面对与社会的隔绝,列车上的乘客展开了自救。在张伯伦的带领下,他们要掌握自己的命运。他们不愿被送到卡桑德拉,靠着黑人警察的一支手枪,同押车的军警作战,试图把旅客乘坐的车厢同牵引车摘开,让列车停下来。黑人警察的协助,毒品贩子的努力,最后是犹太老人卡普兰的自焚式牺牲,终于保住了后面车厢的乘客。满载着新纳粹主义气息的车头,栽进了大桥下面的深谷,彻底毁灭。象征着专制独裁遗留物的卡桑德拉大桥,轰然坍塌,变成了一堆旧秩序的碎片。而依赖自身力量获救的乘客,凭借着对自由的渴望和对生活的热爱,摆脱了军方控制的列车,行进在洒满阳光的山道上。

剧本为列车安排的乘客独具匠心,使列车成为社会的缩影。支配着这趟列车命运的美国上校麦肯齐,代表着国家暴力和新纳粹主义,安排列车通向死亡之路;医生张伯伦,代表着专业良知和人道主义,以救出乘客为己任;作家珍尼佛,代表着爱情和记忆,是人道主义的最佳拍档;老态龙钟的犹太小贩卡普兰,代表着纳粹统治下幸存的底层民众,渴望自由又胆小怕事;珠光宝气俗不可耐的军火商太太,代表着有钱有势的暴发户,令人厌恶但尚未彻底堕落;军火商太太的情人、前登山运动员、毒品贩子罗比,代表着社会边缘人,虽然犯罪却良知未泯;装扮成神父、实际是在追捕罗比的黑人警察,代表着维护社会秩序和公民权益的公共权力;生病的小女孩,代表着人类的希望和纯洁的心灵;在世卫总部工作的医生斯切娜,代表着非政府组织对人类命运的关怀。他们的所作所为,围绕着列车上乘客的命运,构成了一曲人类社会善与恶抗争的交响乐。

电影的名字也具有深意。Cassandra一词来自于希腊传说,她能准确预言未来,但现实中的人们却谁也不相信她。在荷马史诗《伊利亚特》里,卡桑德拉是帕里斯王子的姐姐。因为她预感到帕里斯会带来灾难和毁灭,所以她在帕里斯出生时哭了。悲剧在于人们不相信她的预言,为了堵住卡桑德拉的“乌鸦嘴”,甚至把她在特洛伊战争前夕关押了起来。于是,特洛伊城毁灭了。Crossing是同十字架象征紧密关联的十字路口,表达了人类在歧途面前的彷徨和选择。这部电影要告诉我们的,就是那怕是看起来和谐快乐的人类社会,随时都有不易察觉的险情。纳粹式的暴政,会把潜在的危机变成现实的灾难。在危机和灾难面前,我们该如何选择?当然,电影的编剧、导演和演员把握得相当好,一部含义深刻而题材重大的作品,没有显露出政治说教的痕迹,而是靠故事本身征服观众。

这部电影的内涵过于丰富,它受人们欢迎的原因,不仅仅是因为有索非亚·罗兰和理查德·哈里斯这样的大腕演员,更重要的是它揭示了人类社会的危机。从它以后,才有了灾难片的称谓。让我们撷取其中的片段,从管理学的角度,看看人类如何面对危机并战胜危机。

☆ 第一,危机中的价值选择。

当面临危机的时候,作为管理者,首先要面对的是价值准则的选择。比如,电影中的病菌传染,国际列车猛然间变成了疫区,更要命的是无法医治。如何应对这种紧急状态?知道情况严重性的美军上校、世卫组织医生和作为乘客的张伯伦,显然在价值准则上是不一样的。美军上校以保守研制病菌的秘密为第一要务,而张伯伦则以救助病人为首要原则,世卫医生则在二者之间徘徊。

所谓价值准则,实际上就是在冲突的价值观念中作出优先考虑的决断。那种“要选择正确的价值观”的说教,没有任何用处。对于管理者而言,这种选择不是在“正确”与“错误”之间进行判断,而是在轻重权衡上进行判断。如果仅仅是正误判断,未免太简单了。任何管理者,都不会傻到在正确与错误已经毫无疑问的情况下选择错误一方。通常,这种选择是正误不明的,两难的,是二者都有价值却不可兼得的犹豫。这是考验领导人真正水平的地方。电影中,上校麦肯齐选择了“国家利益”,医生张伯伦选择了“生命至上”。上校为了他的价值选择要牺牲乘客,而医生为了他的价值选择要对抗强权。在电影中,为了彰显人道主义而降低了选择的难度。而在现实中,紧急状态下选择的窘迫远远超出了电影。小到一个企业,大到一个国家,在出现了突如其来的重大经营危机时,领导人就会被推向这种选择的风口浪尖,而且不容狐疑不决,无法回避躲开。

这种选择会对策略产生决定性影响,而且一旦作出选择付诸实施,通常是不可逆的。因为一旦进入了对策实施,就付出了成本,而要逆转对策,就不能不考虑沉没成本的损失。沉没成本的积极意义,是保持决策行为的稳定性;而沉没成本的消极意义,则是对纠正失误造成阻碍。所以,这种选择一开始往往不会显示出很大的危害,但开弓没有回头箭,你只能一步步走下去。电影中的上校,一开始不过是想尽快把病人隔离,并不见得就要置病人于死地。然而欧洲的城市不接纳病菌传染源,巴塞尔拒绝了列车停靠,巴黎拒绝了,布鲁塞尔也拒绝了。找不到合适的隔离区,迫使上校把目光转向东欧。当上校拍板确定了波兰的亚诺为隔离区时,他就向重现纳粹集中营逼近了一步。这时,他可能还不知道卡桑德拉大桥无法承载列车的重量。但是,当列车已经驶向大桥时,他肯定能够得知大桥的情况。不过,前面已经付出的决策成本足以使他再继续在这个成本上增加“最后一根稻草”,作出牺牲整个列车的决定。有许多事后看起来明显有重大失误的决定,在导致这个决定形成的初始情况下,失误并不明显,甚至只是一点点完全可以理解的顾全大局的牺牲。然而,这种牺牲会在后续发展中迅速扩大,扩大的程度连当事人也意想不到。正因为如此,管理中要对为了某个高尚目的而放弃手段正当性的选择格外警惕。

在应对紧急状态时,价值选择需要慎之又慎(但决不是拖延)。一旦作出决定,就要承担这种决定带来的后续影响。不管作出什么选择,领导人切记,你必须为这种选择承担责任。美军上校要对自己的价值选择负责,张伯伦医生也要对自己的价值选择负责。在这个过程中,那些没有权力的平民,比如车上反抗的乘客,以及执行命令的押车士兵,同样要对自己的行为负责。在危机管理中,道德方面的权衡是价值选择中的关键。那些被送上纽伦堡审判庭的纳粹军官,尽管他们只是执行命令,但是,他们仍然要为自己选定的价值准则负责。对此,传统管理学强调权责一致,而切斯特·巴纳德在他的思考中,提出了“责任优先”。所谓责任优先,说简单一些,就是有权力者要承担法定责任,而无权力者要承担道德责任。这种责任优先,使得危机管理不能回避道德冲突。恰恰相反,危机管理从来都是道德判断优先。

☆ 第二,危机中的合力。

价值观念的不同,会影响到解决方法的差异。电影中的上校和医生,对待烈性传染病的解决方法是两种路径。简单说,上校寻找的,是如何控制住局势的方法;而医生寻找的,是如何控制住病情的方法。当然,这二者之间是有连带关系的。但是,在具体操作上存在着巨大的差别。

危机管理中,反而有一个常态下不具备的优势,就是容易集中力量,可以放弃或者搁置平常的分歧。电影中传染病爆发之时,无论是军方还是列车,不管是医生还是乘客,都会在这种巨大的压力下拧成一股绳,齐心协力控制局势。车上发现疫情后,所有人员在控制局势上配合得十分出色,正是这种优势的写照。对此,掌管全局的领导人应该明白,甚至动物也会在自然灾害中本能地团聚和互助。所以,危机管理往往比常态管理更容易形成凝聚力,暂时放弃分歧。人类社会在战争、瘟疫、天灾中,会很自然地形成合作,这是一种生命进化所形成的本能式反应,而不是什么“觉悟”或者“美德”。作为管理者,必须清醒地认识到这种合力是势之使然,并且充分利用这种合力度过难关,千万不要以为这种力量凝聚是自己领导有方。而如何因势利导把这种凝聚力充分发挥出来用在战胜危机上,则是管理者的要务。

在紧急状态下,管理者的应对往往来不及认真分析,只能以控制局面为基本手段。这就好像某地失火,消防队毫无例外必须先控制火势,而不是慢条斯理去查找火灾的原由。所以,我们可以看到,电影在疫情刚刚爆发时,宗旨各异的上校、医生等人可以达成短暂的一致。在整个列车面临死亡威胁时,几乎所有乘客都走到了一起,甚至公务在身的警察和被追捕的罪犯之间也可以暂时放弃抓捕和逃跑,合作对付共同的危险。当年德国入侵波兰,二战爆发,英国的反对党立即宣布“政党休战”,就反映了这种危机中的政治合作。美国企业管理中十分有名的斯坎伦计划,则反映了危机中的经济合作。在30年代经济大危机的背景下,俄亥俄州的地方工会负责人约瑟夫·斯坎伦(Joseph F. Scanlon),面对企业破产和工人失业的威胁,提出工人放弃斗争同管理当局合作,合作带来的收益由企业和工人分享。其后,斯坎伦计划在员工参与方面产生了重要影响。然而,管理者必须明白,这种在突然爆发的危机面前形成的合作,是短暂且不稳定的。一旦形势稍有和缓,分歧甚至斗争就会再度出现。斯坎伦计划的成功之处,不在于在困境中能够提出这个计划,而在于在恢复正常后能够把这个计划坚持下来。电影中,医生把旅客之间的合作引导到最后获救。如果仅仅突出医生与上校的冲突,没有利益各异、心态不一的乘客在行为上的合作,就无法走出危机。管理者如何利用危机造成的合力势态,决定着危机管理的成败。

☆ 第三,危机中的处理方法。

真正要解决危机,必须进行相应的原因分析。否则,就只能采取临时措施。治标不治本。在现实管理中,经常可以看到的是管理者的应急对策压倒常态管理,以充当消防队员而满足。对此,明茨伯格有着相当深入的论述。这种管理者,能够引领企业走出紧急状态,但无法消除危机的根源,所以不能降低以后发生危机的概率。消防队成功灭火,只是恢复了常态,不等于减少了以后发生火灾的可能。而一旦展开危机原因分析,就会因为管理者立场、角度、技术、信息、经验的差别,在根治危机的方法上形成不同意见。电影中的上校和医生,正是在这种原因分析中出现了分歧。上校从军队指挥的角度出发,知道谁是这场危机的罪魁祸首,所以,他寻找的解决办法,是如何保守军方的秘密。而医生是从治病救人的角度出发,运用他的专业知识,寻找杀灭病菌的方案。这样,在如何隔离病人上,两人产生了尖锐的冲突和对抗。

电影为了彰扬道义,把上校推向了“与人民为敌”的处境,这正是现实中的管理者需要引以为戒的。但这种艺术性处理方法,只能满足人们观看电影时的道义追求,不能解决现实危机中的两难处境。现实中的处理方法选择,往往不是由这种“政治正确”来简单支配而要复杂得多,撇开道德伦理,仅仅从管理技术上看,上校的做法对于战胜危机也是不可取的,因为他的做法不能真正战胜疫病。这反过来给现实中的管理者是一记警钟,在治理危机的方法上,需要抛弃假象,针对危机的真正原因采取措施。而这种措施的寻找和确定,离不开真正的内行。如何发挥内行的作用,但又不是让内行进行平时那种不紧不慢的研究,需要根据实际需要恰当把握。

☆ 第四,危机中的信息管理。

危机中的一个重大问题是信息管理。古今中外,凡是涉及到危机的,常见的是当局者在第一时间封锁信息。从稳定人的心理、防范不必要的恐慌出发,封锁信息有它的合理性,但副作用极大。电影中在这一方面没有过多描述,而在现实管理中却不可忽视。一般来讲,关于危机的信息,在当事人完全不知情而且情绪未受影响的情况下,封锁才是有利的。然而,如果当事人知道了一点信息又不确切,封锁信息就极为有害反而会引发恐惧。尤其是当事人已经形成惧怕和恐慌之后,封锁信息就有巨大甚至是致命危害。当影片中的乘客全然不知灾难正在悄悄逼近,沉浸在常态生活之中时,封锁信息会使他们保持常态。然而,当乘客知道了可怕的传染病就在身边但一头雾水时,公开信息就绝对必要。

因此,危机中的信息管理,首先要着眼于如何才能不至于引起恐慌和骚乱,当事人一旦知道有危机存在或者就是置身于危机之中,就需要迅速公开信息。信息公开是制止谣言、防范恐惧心理的最好方法。同时,对寻找解决危机方法的关键人物,如电影中的医生,要提供给他最全面最及时的信息。

☆ 最后,战胜危机首先要战胜心理恐惧。

电影中,几乎涉及到这场疫情的人都有自己的恐惧。逃犯恐惧自己被抓住,上校恐惧丑闻被曝光,医生恐惧病情的不可收拾,犹太老头恐惧再次回到集中营,病人恐惧死亡,甚至未出场的列车外部人员也会恐惧疫情的传播。对于战胜危机来说,恐惧是最大的敌人。电影中,各色人等的恐惧都对化解危机造成了或大或小的妨碍。现实中,恐惧更是危机破坏力的助推器。所以,当1929年经济危机爆发后,罗斯福为了战胜危机,曾经多次强调最大的危机是恐惧本身。从罗斯福新政期间的种种举措来看,这些举措在消除恐惧方面的作用远远超过了推动经济复兴的作用。比如,大规模的政府投资和政府工程,尽管在就业方面似乎立竿见影,但显然在效益方面乏善可陈,不但挤出了民间投资,而且造成了大量豆腐渣。这些工程的惟一好处,就是让人们安心。作为管理者,对于克服危机举措的心理作用,应当予以必要的重视。

总之,危机管理是一个值得认真讨论的话题。电影《卡桑德拉大桥》给我们展现了一个战胜危机的文学版本。在危机中,对抗还是合作?如何把危机凝聚起来的力量集中在战胜危机上?怎样维护在危机中形成的和解和协作?解决危机中如何发挥专家的作用?危机中的伦理是什么?这些,一部电影不可能给出标准答案,但可以使人们得到启发。生活不同于电影,虽然比不上电影刺激惊险,却往往比电影更加深刻苦涩。很有意思的是,著名的美国橄榄球运动员辛普森,在电影里扮演了一位正人君子“哈里神父”,而在现实中却因为杀妻案轰动了世界。我们不可能像电影一样生活,却可以从电影中得到教益。

电影评价:

灾难电影其实是人类以想象逃避灾难的最佳方式,在灾祸之后,大家依然能够平安如初,再加上一个英雄和美女从相识到相爱的动人情节,这一切都是观众在想象的世界中所期望达成的愿望。《卡桑德拉大桥》便是这样一部影片,在一列开往斯德哥尔摩火车上,所有乘客都经历了一场始料不及的生死劫难。在这场生死存亡的抗争中,他们消除了宗教的对立和文化的隔膜以及贫富的差异,最后一起面对共同的敌人。尽管影片没有采取那种大团圆式的叙事结局使所有的人都逃出灾难,但观众普遍认同的医生依然能够在这场触目惊心的搏击中平安无事,并与他相爱的人终于有了一个完美的结局。(新浪娱乐评)

这部1975年的老片几乎没有好莱坞大片惯用的电脑高科技,却照样把剧情拍得扣人心弦,而从中传递出的那种面对病毒的大无畏和对病人的爱心及人道主义精神更给人以震撼。该片的结构几乎成了灾难片的经典模式,还影响了后来的许多影片。(《观察与思考》评)

该片的拍摄手法与内容成为此后灾难片的经典模式。同时赞扬了面对灾难的大无畏精神和人道主义精神,引起人们的反思。该片给人留下深刻印象。虽然该片没有多少壮观的视觉场面,但独特的创意、扣人心弦的剧情以及从人们面对病毒时的不同反应所揭示的人性,都依然引人入胜。(北京晨报网评)

刘文瑞

刘文瑞