对于精益线的规划内容,不同的产品布局模式是完全不同的,不同的设备也可能产生不同的生产模式。但都可以参用一种模式进行参考。

步骤一:订单模式确认。

先了解客户的订单模式是什么类型。目前市场上的订单模式主要分为三种;

第一种:订单型——接单生产,没有订单不能生产,淡旺季明显,转换快,供应的消长跟不上需求的消长。

第二种:库存型——自主品牌,自主销售渠道,根据销售预测进行生产,但销售预测的准确性很难把握。

第三种:混合型——订单型和库存型两种市场形态同时存在,同时兼备两种形态的优点和缺点。在同一计划体系和制造体系运行两种形态的订单有时会有冲突。

了解客户的订货模式,销售需要进行销售预测,与客户达成长期的合作协议,并与客户沟通对接客户节拍是多少,从而确定生产节拍的大小,规划做什么产品,每种产品做多少数量。这是客户对工厂规划最重要的输入,布局规划方案就是要满足客户产能的需求,同时在现有厂房的最大产能下选择一个规划方案。

对于规划产能,客户一般情况下会给出年度预测产能,有的客户可能是一个预估的数字,但是这些数字最后都要转换成生产节拍。在考虑年度产能时要考虑月度生产的波动,也就是说有忙闲不均的现象存在,最好参考最近3年的历史数据进行修正,还需要确定每个月车间上班天数与每天上班小时数,从而确定车间生产日产能,来达成规划几条生产线的目标。最后由客户拉动包装装箱工序。假如是库存型订单,需要建立安全库存。成品安全库存建立后,可以拉动标准件的半成品库存超市建立。

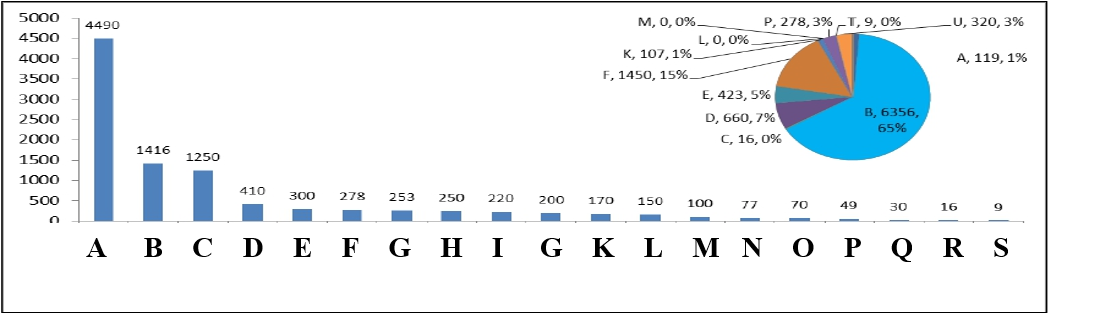

一般情况下,做布局分析的时候,需要对公司的产品进行PQ分析(图5-14)。产品以某一特征相似为一族,掌握这一族的产品群工艺路线的特征,从而排列1~3年的产品生产数量。

图5-14 PQ分析图

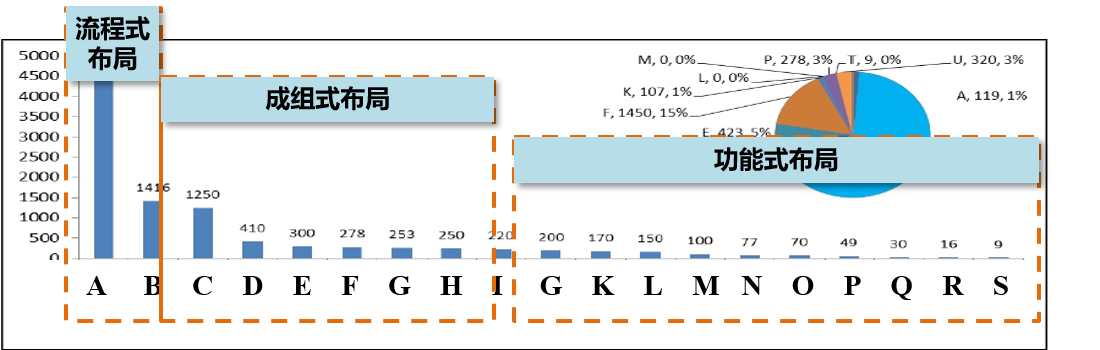

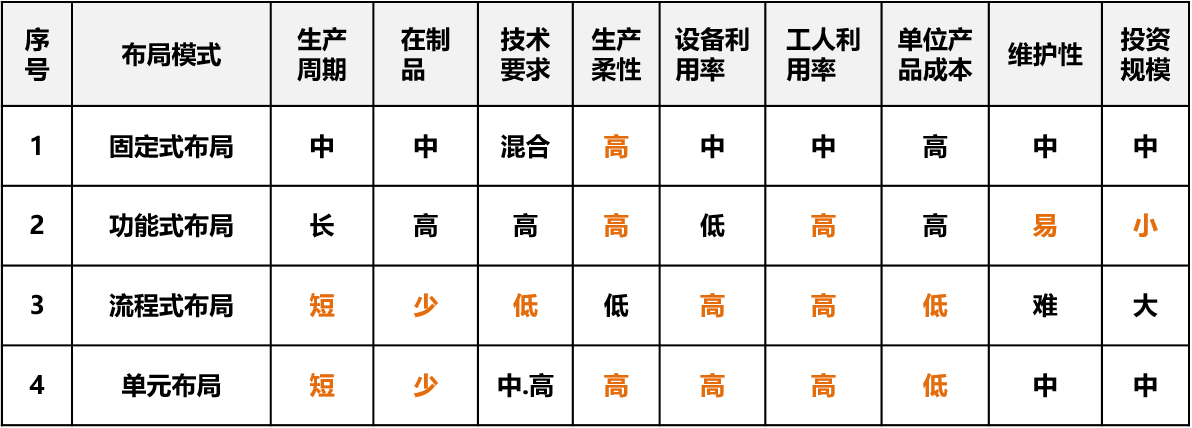

通过绘制PQ分析图表,确定产品布局形式(图5-15、表5-5),具体产品布局形式有这几种。不同的产品数量,结合工艺路线的不同,从而选择不同的布局形式。

(1)固定式布局(以产品为中心)。

(2)功能式布局(以设备为中心)。

(3)流程式布局(以流程为中心)。

(4)混乱式布局(结合前三种布局)。

(5)成组布局。

图5-15 依据PQ分析得出的布局图

表5-5 精益布局形式对比表

步骤二:车间线体布局研究。

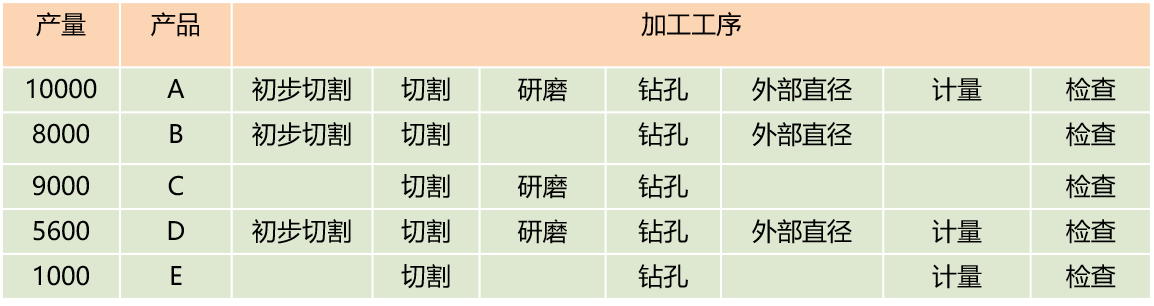

依据PQ分析确定了主要产品族后,接下来,就需要对这些产品族的工艺路线进行分析了(表5-6)。

所谓的工艺路线分析就是PR分析,即是“P产品-R工艺”分析。其中R-Route工艺路径,分析的目的是为了确定不同类型产品的生产线设置是专线方式还是兼容方式。若产品间工艺差别不大(工位数和人力差<10%),建议设兼容线,若产品间工艺差别较大,建议将相似工艺组成一类线分设专线。机加工类要经过多个工站的,对于量大的组成小单元,其他的组合杂合线。

PR分析后仍然要考量“量”的因素,虽然可能有的产品工艺复杂,若很小的量也不用设全兼容的生产线来满足。

表5-6 P-R工艺路线表

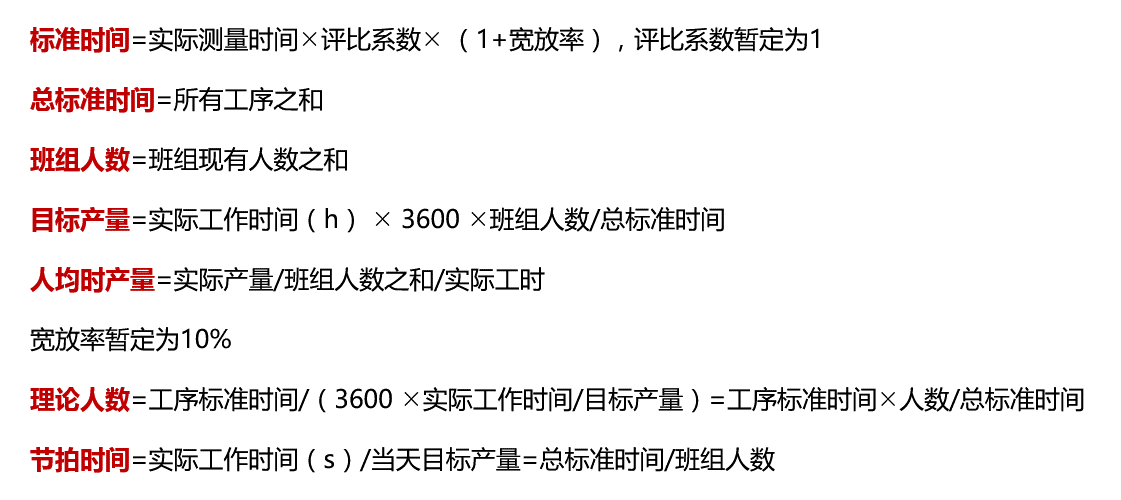

确定产品族的工艺路线后,就需要观测工艺过程时间。不同的工艺/工序时间是不同的,怎么合理搭配才能将瓶颈工序的时间降低,提高瓶颈工序的产出是非常重要的。

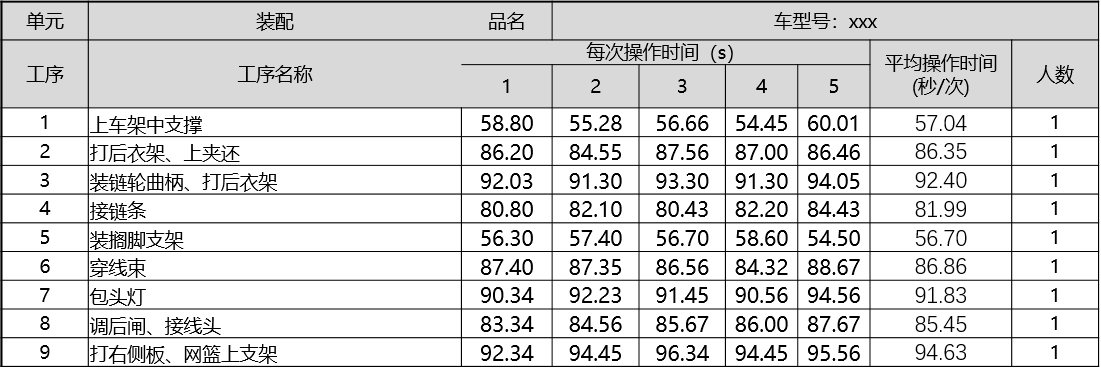

有些客户可能之前有一些标准工时,即使客户已有较详细的标准工时(表5-7),也不能直接拿来进行生产线设计,必须亲自到现场实际观测(三现主义)。观测的目的并不仅是为了核实,而是一个熟悉产品工艺流程的过程(就像即使取得工厂的Layout图,还是要现场测绘一下,也是一个熟悉的过程)。

工位排布需要很强的基础IE功底,因为不能静态的只是把原制程排布上去就可以了,要观察分析进一步改善,然后将改善的预期效果用于新生产线的设计中,这是工厂规划顾问的重要价值,往往要产生颠覆性的变化;平衡率>95%。

针对可能要置入的自动化装备,若没有案例可参考,最好进行 “情景模拟”,即以人手模拟装备的预定动作,来看与其他部分的配合是否有影响,来验证方案的可行性。

表5-7 产品标准工时表

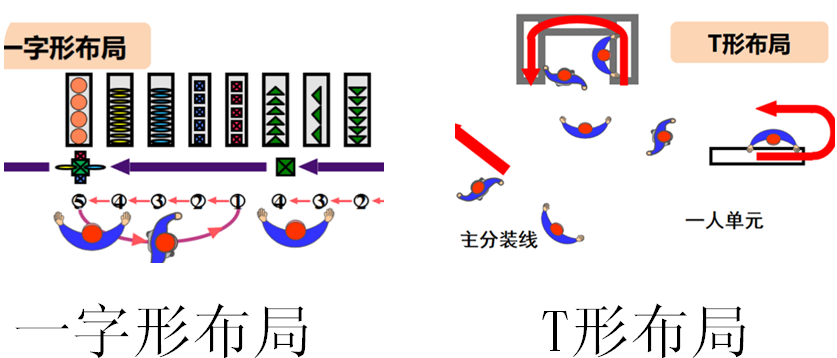

通过不同的线体布局形式,结合产品的工艺路线,进行不同布局形式的比较,从而选择适合公司产品的布局形式(图5-16)。

图5-16 精益布局示意图

确定好产品适合什么样的布局之后,就需要依据布局的方式选择适合的设备名称与数量。

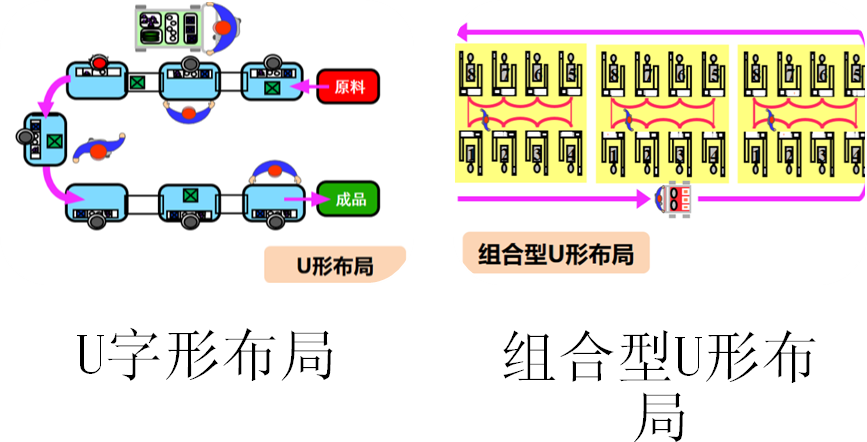

图5-17为车间布局图。

图5-17 车间布局图

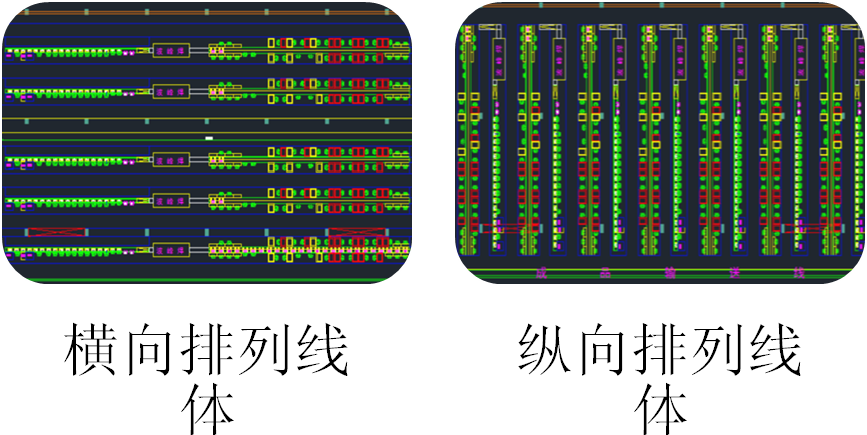

对线体排列布局方式进行确定后,开始在图纸上布置设备大致的排列方向,依据车间位置看到底是横向排列设备布局还是纵向排列设备布局。不同方式会导致车间面积利用率的不同。做好大致的设备布局后,要在纸上进行作业模拟分析(图5-18),通过纸上研讨分析来验证布局的合理性。

图5-18 纸上布局分析

步骤三:线上工位布置分析。

线上工位布置分析主要解决这条线要多少人进行作业比较合理,以及设备工装设计及线边物料如何摆放的问题。

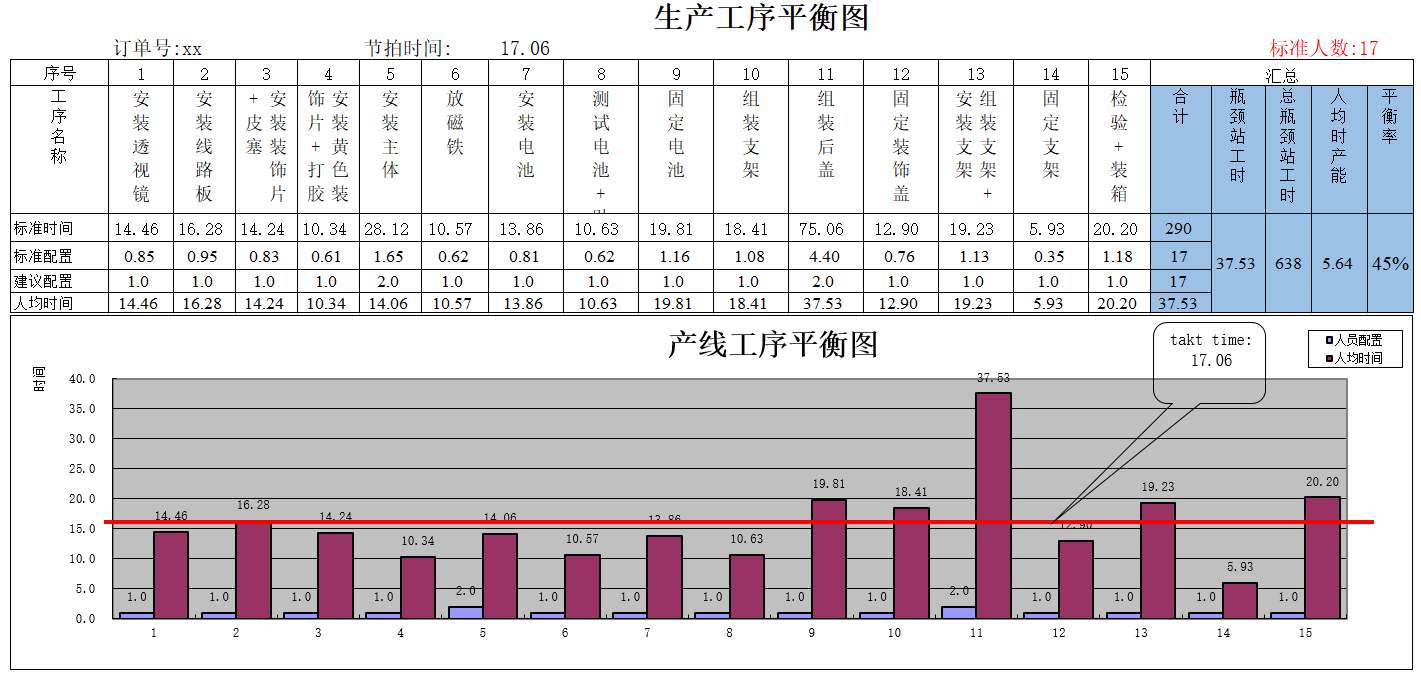

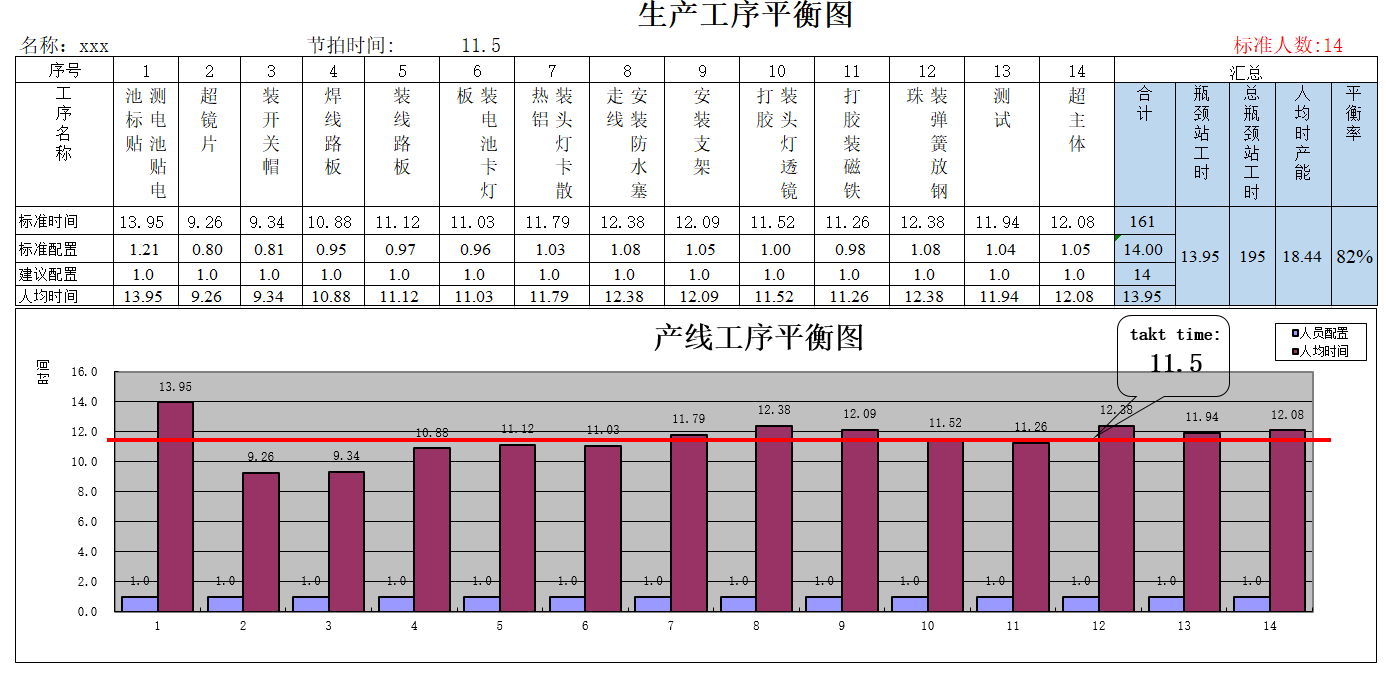

图5-19、图5-20为改善前后的流水线平衡图。

图5-19 流水线改善前平衡图

图5-20 流水线改善后平衡图

确定好生产线人员后,需要对工位的工装治具进行确定。这里的装备指的是:设备、仪器、工装、治具、工具等,经过前面的分析设置,需要在这里汇总起来。在这一步需要列出一条线体所需要的标准配置装备清单,并预估每个装备的价格,以形成硬件投资预算; 针对非标设备的实施管理一般分为四个阶段:技术方案—招标商务—制作安装—竣工验收阶段;对多线体共用的辅助设施不用在此列出,如空压机等,那些在工厂规划的总设备设施清单中体现。

装配的LCIA(低成本智能自动化)基本思路如下:

(1)装配手术化:装配动作用的东西,应如外科手术一样,都集中放一起;

(2)手离工作物化:不用手握住工作物,而由治具夹住;

(3)供料整列法:零件及组件排列整齐放在供料盒内;

(4)工具专用化:针对产品的特性,设计专用的工具;

(5)工具定位化:工具摆放固定的位置,且方向正确;

(6)工具动力化:以动力提高效率;

(7)工具手离化:动力化的工具,不需手工握住;

(8)自働回复化:完成装配后,让工具能自働回复到装配前的位置;

(9)自働弹出化:装配完成后的产品,能自働离开装配的位置。

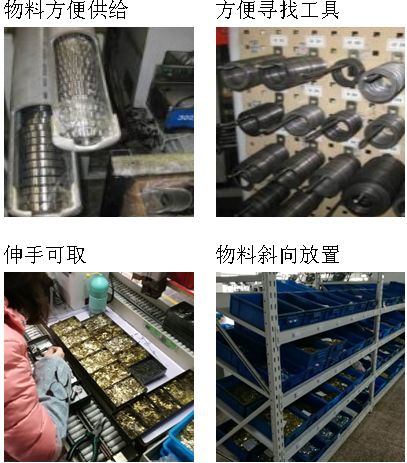

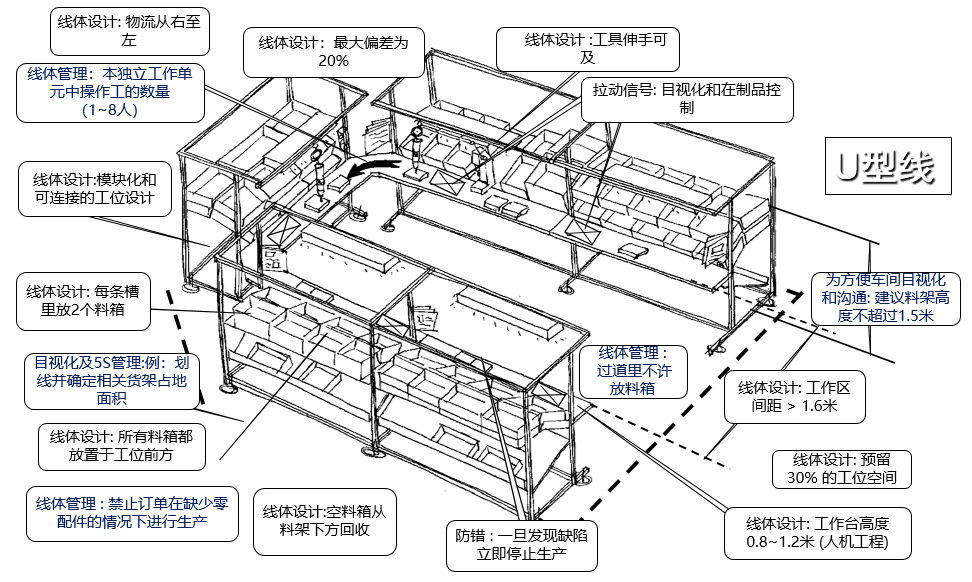

线边物料的放置原则如图5-21所示,图5-22为物料放置案例:

图5-21 线边物料放置原则

图5-22 物料放置案例图

在生产线工位设计中要多运用动作经济原则来减少员工疲劳,提升作业效率。

一个完整的作业动作,往往由一连串细小的动作组成,从表面上看,好像并没有什么浪费存在。实际上,如果我们把作业动作进行细致的分解,一个一个记录下来,就可以发现其中有很多动作是多余的或者可以避免的。没有分析之前,你可能会觉得这样的浪费微不足道。可是,如果你发现八个动作里有三个是可以消除的,就会明白效率的损失有多大。要了解动作的效率,就必须对动作组合进行分解。

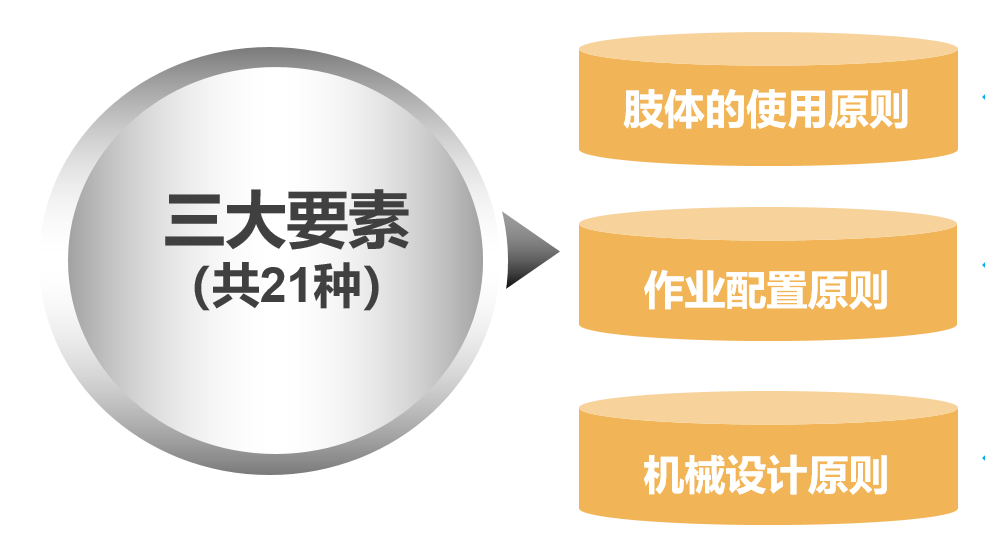

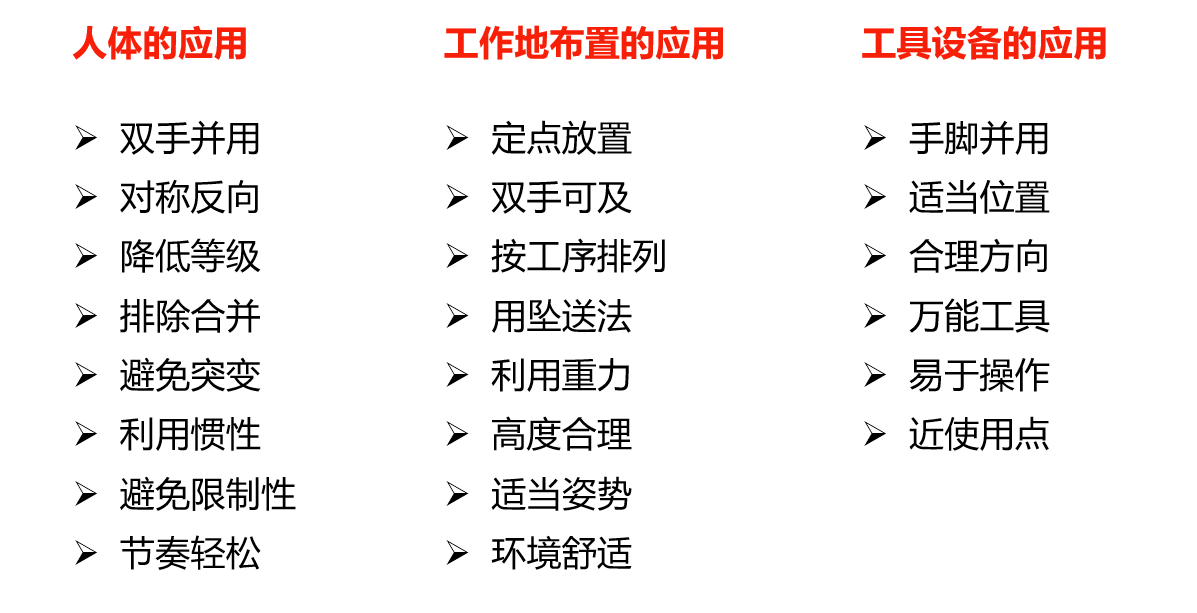

动作经济原则是吉尔布雷斯夫妇所创,经很多科学家完善,后由美国巴恩斯将其总结为三大类共21条。它适用于人的全部作业,是动作改善的基本方向原则,包括身体肢体动作使用、作业配置、机械设计三个方面(图5-23)。

图5-23 动作经济原则三大要素

肢体的使用原则:

(1)双手应同时开始,并同时完成动作。

(2)除规定的休息时间外,双手不应同时空闲。

(3)双手动作应该对称,反向并且同时进行。

(4)手的动作应用最低的等级而能得到满意的结果。

(5)物体的动量应尽可能利用,但是需要肌力制止时应将其减至最低程度。

(6)连续的曲线运动,比方向突变的直线运动为佳。

(7)弹道式的运动较受限制或受控制的运动轻快自如。

(8)动作应该尽可能应用轻快的自然节奏,因节奏能使动作流利及自发。

作业配置原则:

(1)材料、工装的三定(定点、 定容、定量)。

(2)材料、工装预置在小臂范围内。

(3)材料、工装的取放需简单化。

(4)物品的移动以水平移动为佳。

(5)利用物品的自重进行工序间的传递。

(6)作业高度适度以便于操作。

(7)需满足作业照明要求。

机械设计原则:

(1)用夹具/治具固定产品及工具。

(2)使用专用工具。

(3)合并两种工装为一个。

(4)设计手柄时,应尽可能的增大与手掌的接触面积,提高工装设计的便利。

(5)机械操作动作相对稳定,操作程序流程化、标准化。

(6)机器上的手杆、工作杆及手轮的位置,应使操作者极少改变姿势,且能最大利用机械力操控程序与作业程序配合。

把肢体使用原则、作业配置原则、机械设计原则三个原则总结一下,可以简化为以下语言,更加利于记忆分析。

工位设计的十大基本原理:

(1)合理利用面积。

(2)物料排列原则。

(3)工具应用标准。

(4)工具放置标准。

(5)员工禁止走动。

(6)标准作业方式。

(7)质量过程控制。

(8)物料持续供应。

(9)作业目视管理。

(10)物料传递合适。

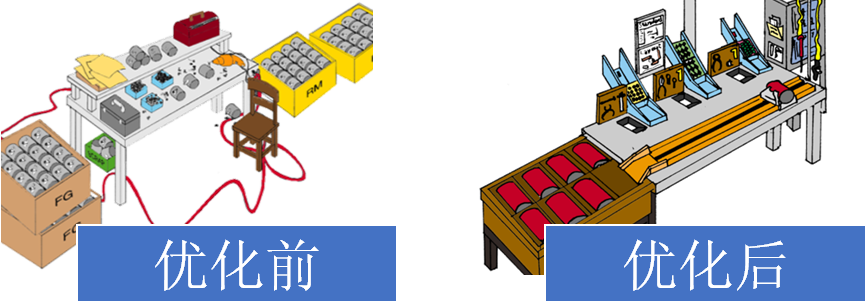

图5-24为工位改善前后对比图。

图5-24 工位改善前后对比图

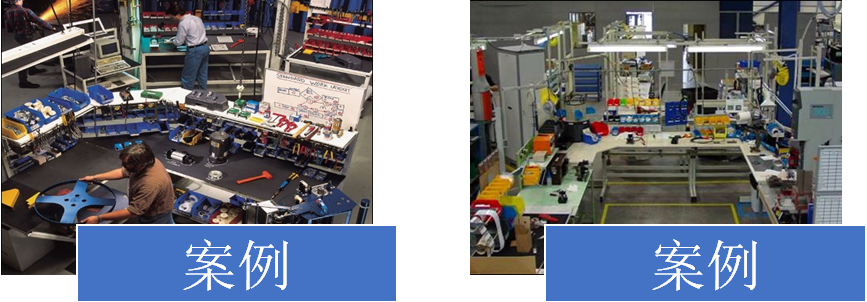

工位进行详细设计的时候,需要运用人机工程原则(图5-25),以避免出现员工不适合的情况发生。图5-26为布局案例。

图5-25 人机工程原则

图5-26 精益线布局案例

图5-27为工作实际应用案例:

图5-27 工厂实际案例

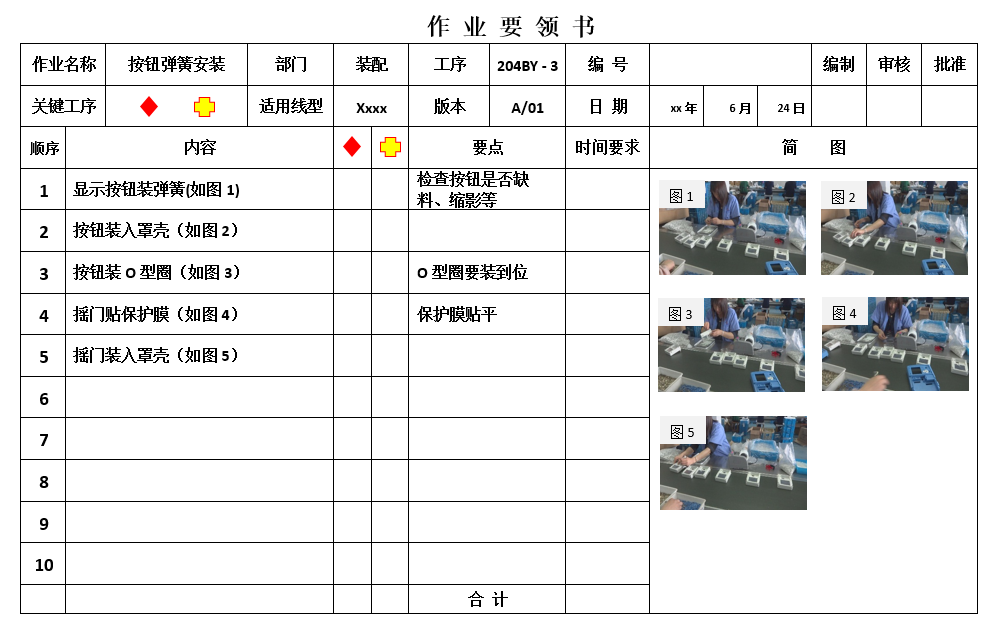

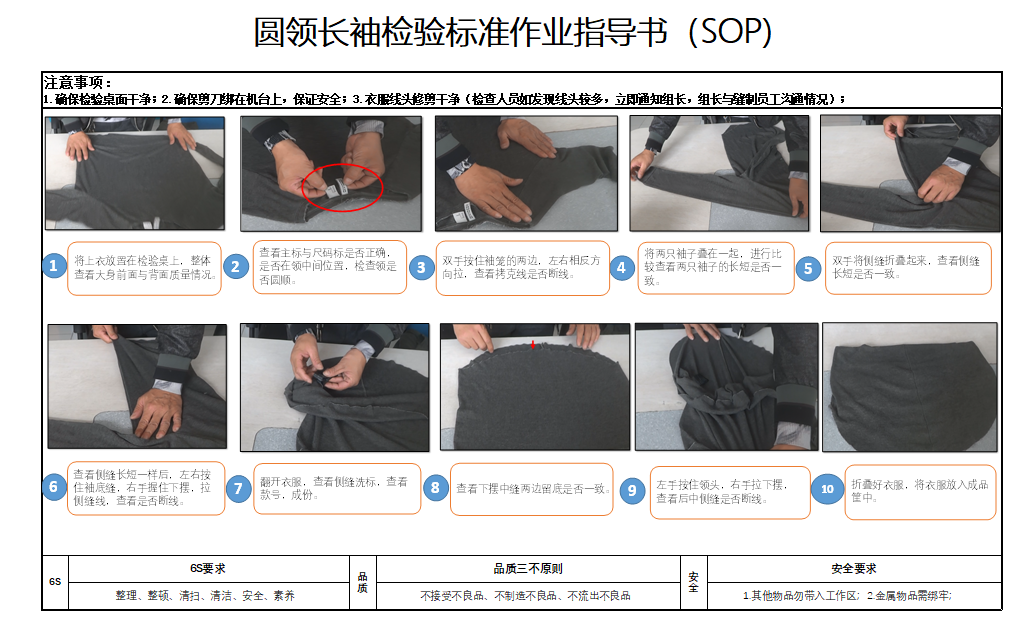

步骤四:生产标准化作业

生产过程中,员工的动作和方法容易呈现多样化,一旦多样化就容易产生品质问题。所以为了控制员工操作作业的动作多样化,需要制作标准作业,将员工的操作动作进行标准化,以防不良产品的产生。图5-28、表5-8为作业指导书。

表5-8 操作类工序作业指导书

图5-28 检验类作业指导书

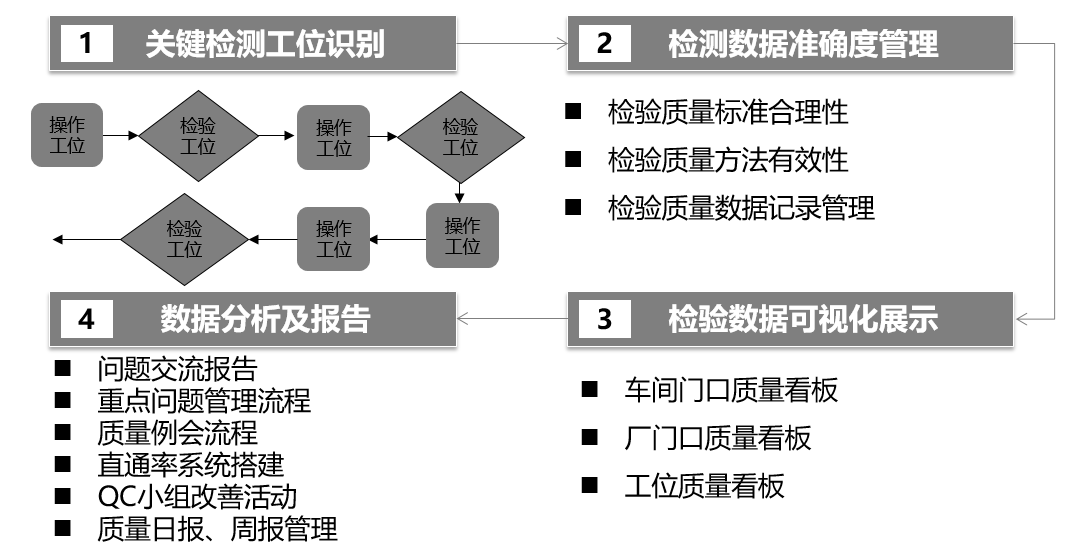

步骤五:工序间质量控制

质量控制是每个质量人员都应该熟悉的事情。质量控制最容易出现问题的就是过程质量控制,也就是对制造过程中的每道工序进行预防质量控制。那么,针对工位间的质量控制怎么去体现呢?

工序间质量控制四部曲如图5-29所示,表5-9、图5-30为车间质量控制集成看板表及案例。

:

图5-29 工序质量控制四部曲

表5-9 车间质量控制集成看板表

位置 | 项目内容 | 目的 | 设计 |

工位看板 | 1.检验项目及标准 2.重点工位 3.缺陷记录表 4.响应流程 5.巡检记录 | 1.指导检验员工作 2.原始质量资料获取 3.管理人员巡查 | 管理看板 |

车间看板 | 1.FTQ/DJQ曲线图(日、月) 2.缺陷饼图、责任饼图、部门曲线 3.关键流程 4.质量部门绩效公布 | 1.质量水平状态 2.缺陷关注、责任关注 3.处理问题的方法 4.压力(绩效、形象) | 管理看板 |

厂区看板 | 1.FTQ/DJQ曲线图(月度) 2.缺陷饼图、责任饼图、部门曲线 3.问题解决对策及跟踪表 4.质量部门绩效公布 | 1.质量水平状态 2.缺陷关注、责任关注 3.问题解决状态 4.压力(绩效、形象) | 管理看板 |

图5-30 车间质量看板案例

刘秀堂

刘秀堂