立足经典,与时俱进,我们才可无愧于曾国藩。

现在的社会,读经典,读古书,有很多问题。社会上有些读书的做法,可能有道理,但并不一定完全对。比如我们现在对古代文献不太熟悉,所以读书往往看注释版、白话版、翻译版。这些版本当然可以看,问题是有些翻译,有些白话文,可能有所走偏。即便是童蒙读物,也有选择是否恰当的问题。例如有个引起争论的事,就是某个公司叫员工学《弟子规》。《弟子规》不是说不能学,而是它本来是专门为六到九岁的小孩设计的。当初文章的设计和读法,要考虑小孩的需要。现在公司的员工都是成年人了,这就存在问题。《弟子规》在当年是强迫小孩读的,现在强迫公司员工读。这样读,使员工的智力提升了还是下降了,这就难说了。而且《弟子规》内容上确实也有点问题。因为它太偏,它还不像《三字经》那样全面,它仅仅是弟子面对父兄时的守则。你如果不了解这些文献的基本背景,不了解这些文献的基本内涵,可能读着读着就有所偏差。

还有很多人,读书是给别人读。请记住孔子的一句话:“古之学者为己,今之学者为人。”要坚守学以为己的宗旨,学是为了自己的成长,为了自己的收获,而不是学以为人,不是为了拿来给别人炫耀,给自己增加名声之类的目的。

曾国藩这个名单,可以给我们提供一个参照。我们不一定完全遵守它。曾国藩毕竟是一个儒者,而传统文化不仅仅是儒家。所以,这个名单,并没有把传统文化概括全。我自己觉得还应该补两个:一个是老子的《道德经》,一个是慧能的《坛经》。

《道德经》在历史上影响是很大的。道家思想在中国也是流传很广的。但是曾国藩看不上老子,他对老子有看法。朱熹对老子的看法和曾国藩有点类似,他认为老子有一点歹毒。老子主张以退为进,以弱胜强,有时候就变成了权谋,居心不良。所以曾国藩没有推荐老子。

曾国藩反对佛教,所以也没有列佛教人物。但佛教在中国历史上有着极为重要的地位。尤其是在中国的传播过程中,佛教已经本土化了。对此,有一本中国自己的佛经,就是六祖慧能的《坛经》,可以作为了解中国佛教的读物。

除佛道之外,尤其是子书,要了解中国传统文化,都可以看一看,都可以翻一翻。只要是书,不受它的左右,不全跟着它走,而是把各种不同的观点都融汇起来。即便不能融汇,仍然对立冲突,那也在脑海里面可以让不同的观点共存起来,这样的学习才能有收获。诸子百家的其他家,如法家的商鞅、韩非子之类,都可以看,不是说不能看。但是要有恰当的判断,要有理性的眼光。比如读《商君书》《韩非子》的时候,你必须看到,他们在里边鼓吹专制独裁,有一些非人性的东西。他们强调富国强兵,但是又强调弱民愚民。商鞅的有些东西确实存在这些问题。司马迁在《史记》中对商鞅本人的评价并不高,其原因在于商鞅本身就存了一定机心。商鞅是怎么得到重用的?他第一次给秦孝公讲的是帝道,秦孝公听了打瞌睡,给推荐商鞅的景监说:你怎么找了这么一个人呢。胡说八道。第二次商鞅讲的是王道,秦孝公认为有点道理,但是需要时间太长了,等不及。最后一次商鞅讲的霸道,秦孝公听了很高兴。这说明商鞅自己对帝道、王道、霸道的性质和区别都知道。他就是看领导喜欢什么。兜里装着几个方案,揣摩试探领导喜欢那个就拿出那个,你说这能学吗?当然商鞅的思想中有他的可取的东西,尤其他的治国技术方法方面。韩非子的思想,也有他自己的优点,但是我们需要在读的时候分辨一下。

即使是儒家经典,我们尊敬它,不等于全盘接受它。有些东西我们要有自己的辨析,只有这样,才能够使不同的东西在你那里得到兼容。有兼容才有谦卑,兼容加上谦卑才可变得豁达。我们希望,能够通过读书,使我们自己的视野更为开阔,思考更为长远,看问题更为透彻,使我们有所获益。至于能不能得到回报?儒家有一个态度是很明确的——尽人事而知天命。自己不努力,那是自作孽不可活。但是自己努力了,却得不到回报,运气不好,那可真没什么可说的。努力了不一定有收获,但是不努力肯定没收获,真的有了机会,你也抓不住。这样说,就已经有一点功利化了,偏离了正道。曾国藩强调读书一定要排除功利观念。所谓的莫问收获,强调的是不问功利,不考虑读书能够得到什么。儒家思想的败坏,败坏在什么地方呢?败坏在书中自有千钟粟,书中自有黄金屋,书中自有颜如玉。然后,大家不是去看书中有什么道理。而是奔着黄金屋啊,千盅粟啊,颜如玉啊,奔着那些去读书了,这个就比较麻烦了。曾国藩对这个东西是反对的,这一点值得我们现在读经典的时候参照。社会上有一些人也读书,读儒家经典,但功利性太强了,老是想着通过读经典,要做到什么什么。读书没有那么多的功利。能够使我们自己看得更清楚一点就行了。

(本章根据作者2016年1月8日在陕西省图书馆的讲演改编)

备选图:曾国藩手札

备选图:《圣哲画像记》民国版权页

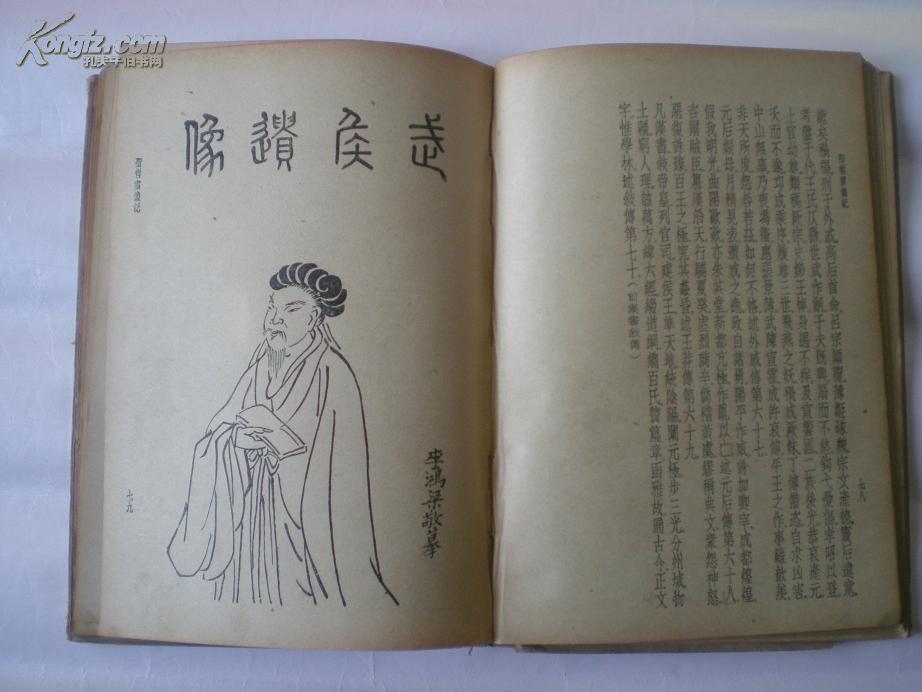

备选图:《圣哲画像记附传略》民国版内文

备选图:《圣哲画像记附传略》民国版内文

刘文瑞

刘文瑞