(一)战略层次与公司层面战略

如前所述,战略可以分为三个层次:第一层次是网络层面战略,是研究公司与其他公司之间在业务上有什么关系的问题,或者说研究“和谁做”的问题;第二层次是公司层面战略(或者叫作公司战略),是研究“做什么”的问题;第三层次是业务层面战略,是研究“怎么做”的问题。不过,战略三个层面是为了思考和分析的方便,在实际中并非是先解决一个层次的战略问题,再去处理另一个层次的战略问题。公司层面战略是企业中间层次的战略(对于不是处于复杂的商业生态系统的企业而言,它是最重要的战略课题,否则需要上升到网络层面战略上),它研究的核心问题之一是企业如何根据外部环境及企业内部条件的变化,来确定企业的产品与服务。

(二)公司战略需要考虑的问题

机会太多,战略的本质是取舍,什么都想做的不是战略。由于公司层面战略处于多角化企业战略体系的中心,并为业务层面战略提供纲领,因此公司层面战略需要思考企业的根本性问题。例如有些企业由于外部环境和内部条件的变化导致发展方向不明,那么这些企业的公司层战略就要考虑企业业务组合的问题;有些企业的发展方向非常明确,但是组织结构限制了企业的发展,那么这些企业的公司层面战略就要考虑企业组织优化的问题;有些企业发展方向明确、组织结构合理,但是企业的某一环节(例如研发、营销)制约了企业的发展,那么这些企业的公司层面战略就要考虑组织能力的问题。

(三)公司层面战略涉及的内容

综上所述,笔者认为一家企业的公司层面战略,应当涉及以下三个方面:

(1)公司的业务组合(即业务边界)

业务组合,就是企业对每个业务的定位,哪类业务是核心业务,哪类业务是成长业务,哪类业务是机会业务等。对不同类型的业务,公司资源配置是不同的。

业务组合的确定,是公司层面战略最基本的战略决策。

此外,业务组合还需要考虑增长方式,业务组合与增长方式是“一个硬币的两面”,业务组合是结果,增长方式是过程。

(2)核心能力的建设

从表面上看,公司是“业务的组合”;从本质上看,公司是“能力的组合”。能力是公司长久发展的根本动力所在,因此,公司需要不断围绕使命、愿景来不断完善自身的能力建设。由于对“竞争优势来源”看法不同,从整体上看战略可分为两种视角,分别是产业视角和资源视角(不过,两种战略视角经过发展,后来不断融合)。从资源视角来看,企业将来的发展方向,是以现有的资源和能力为核心,做相邻的、有限的扩张,而不能盲目地跟风;企业的边界不能超过企业的能力范围。由于公司的增长本质是围绕企业的能力的应用、迁移和再造而进行的,核心能力的识别、培育和建设是公司层面战略内容的重要组成部分。

(3)组织结构的优化

企业的组织结构对企业的运营效率和效能常常有着决定性的影响。如果一个企业的组织结构对企业发展形成制约,企业必须在公司层面解决这个问题。组织结构存在的问题,主要体现在关键职能缺失、部分职能分工不当及部分职能过载,这三大问题将严重影响公司职能的有效运转。针对企业组织架构存在的问题,通常可以通过职能调整、职能集中和职能转变等方式来进行组织结构优化,以充分响应企业战略的要求。

因此,业务组合、能力建设及组织优化应该是公司层面战略内容的重头戏,应当加以重视。下面通过一个实操咨询项目加以说明。

(四)【案例】寻找K公司新的业务生长点

K公司位于深圳,主营业务是工程咨询。2015年K公司管理层逐渐意识到,市场竞争的日趋激烈导致公司不得不由粗放经营走向科学管理,战略也将由完全的机会导向转向资源能力导向,为此K公司决定邀请咨询公司,协助公司制定发展战略。K公司管理层特别期望。通过重新优化业务组合,寻找K公司未来发展新的业务生长点。

针对K公司对项目的期待,项目组首先梳理和总结出企业战略的类型(一共有十一种类型战略选择,并且往往同时执行两个或者两个以上的战略组合),如表10-1所示。

表10-1 企业公司层面战略基本类型

序号 | 类型 | 说明 |

1 | 前向一体化 | 对分销商或零售商取得所有权或增加控制权 |

2 | 后向一体化 | 对供应商取得所有权或增加控制权 |

3 | 横向一体化 | 对竞争者取得所有权或增加控制权 |

4 | 市场渗透 | 通过加大市场营销力度,努力提高现有产品或服务在当前市场条件下的市场份额 |

5 | 市场开发 | 将现有产品或服务引入新地域 |

6 | 产品开发 | 通过改善现有产品或服务水平,或者开发新产品,努力增加销量 |

7 | 相关多元化 | 增加新的相关产品或服务 |

8 | 不相关多元化 | 增加新的不相关产品或服务 |

9 | 收缩 | 通过降低成本、裁员或资产重组,改变销售额与利润下降的局面 |

10 | 剥离 | 卖掉组织的一个部门或一部分 |

11 | 清算 | 卖掉公司所有资产,部分地区只卖掉有形资产 |

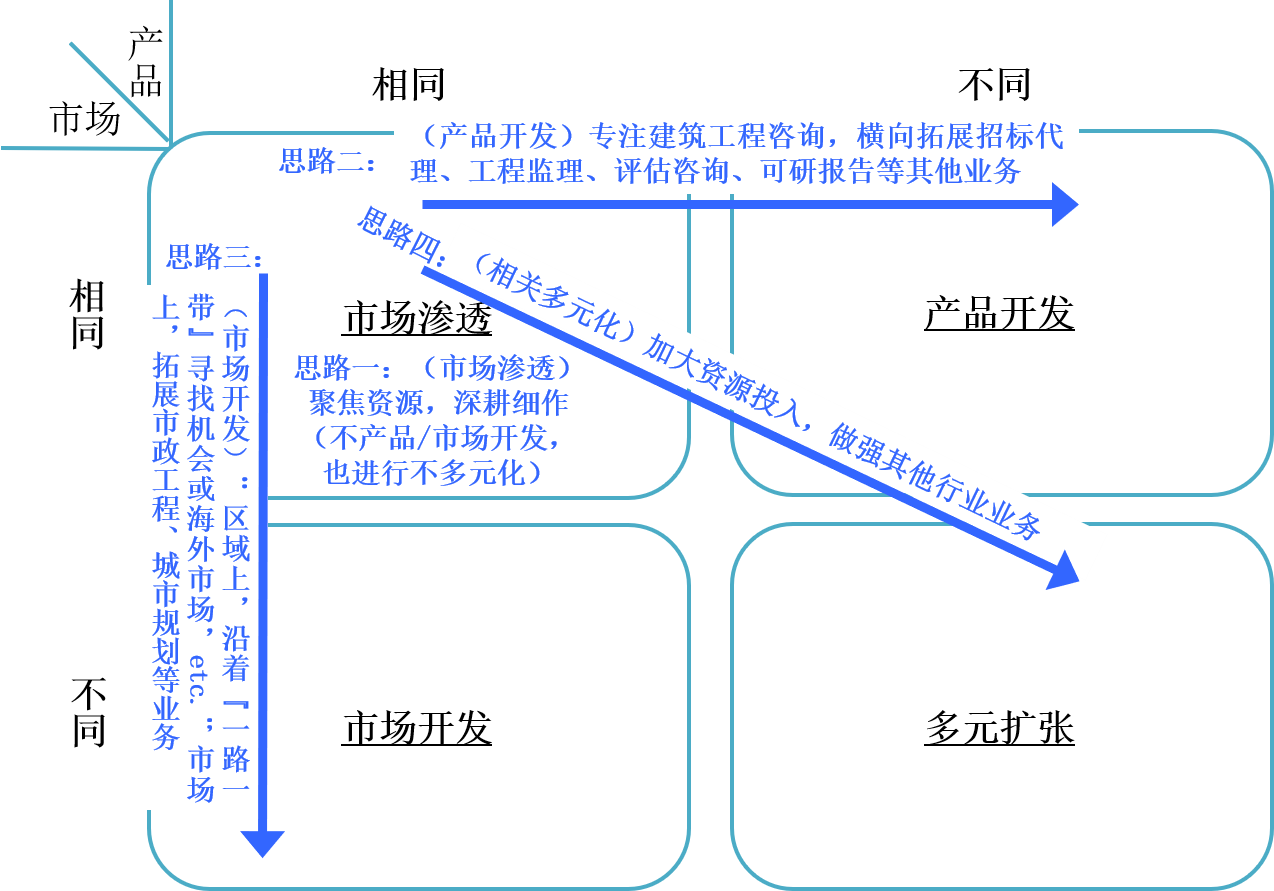

对于K公司,项目组认为K公司一个重要战略命题是如何利用公司的品牌、客户资源为其他业务创造价值?项目组借鉴“安索夫矩阵”(如图10-1所示),向公司提出可以有四个思路。

图10-1 安索夫矩阵在K公司的应用

其中一个关键是,K公司现有的工程设计(咨询)、景观设计和装饰设计之所以没能协同发展,是因为三个业务的关键成功要素不同,而K公司没有同时具备,因此即使是同一客户,不同业务之间也难以发挥协同效应。也就是说,K公司下一步的重点工作是加强相关能力的建设,同时在组织架构上进行调整,从而适应新的战略。

【延伸阅读】公司战略理论发展的简要介绍

传统上,战略可以分为公司层面战略、业务层面战略和职能层面战略(本书划分为网络层面战略、公司层面战略和业务层面战略)。公司层面战略研究的对象是整个组织,用于说明企业存在的逻辑及发展方向,目的是使公司整体力量大于每个业务单位力量简单相加之和。下面简要回顾以下历史。

从20世纪60年代到21世纪,公司层面战略的演变大致经历了多元化、重组、分立、回归核心/重新出发四个阶段。多元化战略是为了追求协同效果(代表性的咨询工具是波士顿矩阵、GE矩阵等);重组战略以公司价值为基础,目的是提高公司的核心竞争力(代表性人物是普拉哈拉德和哈默尔);分立战略建立在母公司优势理论上,是为了使公司价值最大化(代表性的咨询工具是母合优势模型);20世纪90年代以后,公司战略研究又有了新的发展动向,主要体现为贝恩咨询在《回归核心》等系列著作中提出的“回归核心/重新出发”思想,新的专业化又占据了主流。

20世纪60-80年代的公司战略研究,不管是研究的深度还是广度,公司战略都比不上竞争战略,其原因在于:西方企业成长历程可以总结为一条基本线索,即“专业化-多元化-归核化-新的专业化”,企业成长的方式直接影响了战略研究的走向。20世纪80年代以来美国企业出现了回归核心业务的趋势,有数据表明,从1981年到1987年实行多元化的企业只占8.5%,实行归核化战略的占20.4%,多元化经营的企业比例明显下降,而归核化企业在20世纪50年代和60年代只有1.3和1.1%。西方企业的“归核化”浪潮一直持续到今天,除少数以外基本都是专业化发展(而有意思的是,中国企业似乎更加青睐多元化)。波特分别在1980年和1985年发表的他的奠定大师之作《竞争战略》和《竞争优势》,而在20世纪80年代末和90年代以后专业化和归核化已经成为企业主流的战略选择,很多企业已经彻底放弃多元化,多元化已经失去了研究的意义,所以波特和其他学者也不会花太多时间在建立在多元化基础上的一般意义上的公司战略,因为在专业化的指导方针下业务战略几乎等同于公司战略。

20世纪90年代以后公司战略理论的发展,公司战略研究不再从“投资组合”的角度出发,而是着眼于公司整体的发展情况。90年代以后的公司战略思考的角度和以前是有很大不同的,其中最具有代表性的是吉尔德、坎贝尔和亚历山大的《公司层面战略:多业务公司的管理与价值创造》,这是对公司战略思想具有重大和深远影响的一部研究性巨著,开启了人们对“母公司怎样为构成公司的诸业务创造或毁灭价值”的研究,直到今天该书提出的“母合优势理论”仍然是不少大型集团制定集团战略经常使用的工具。这一时期,不少咨询公司和学者也提出了富有价值的咨询理论和工具,其中包括了“S曲线”理论。

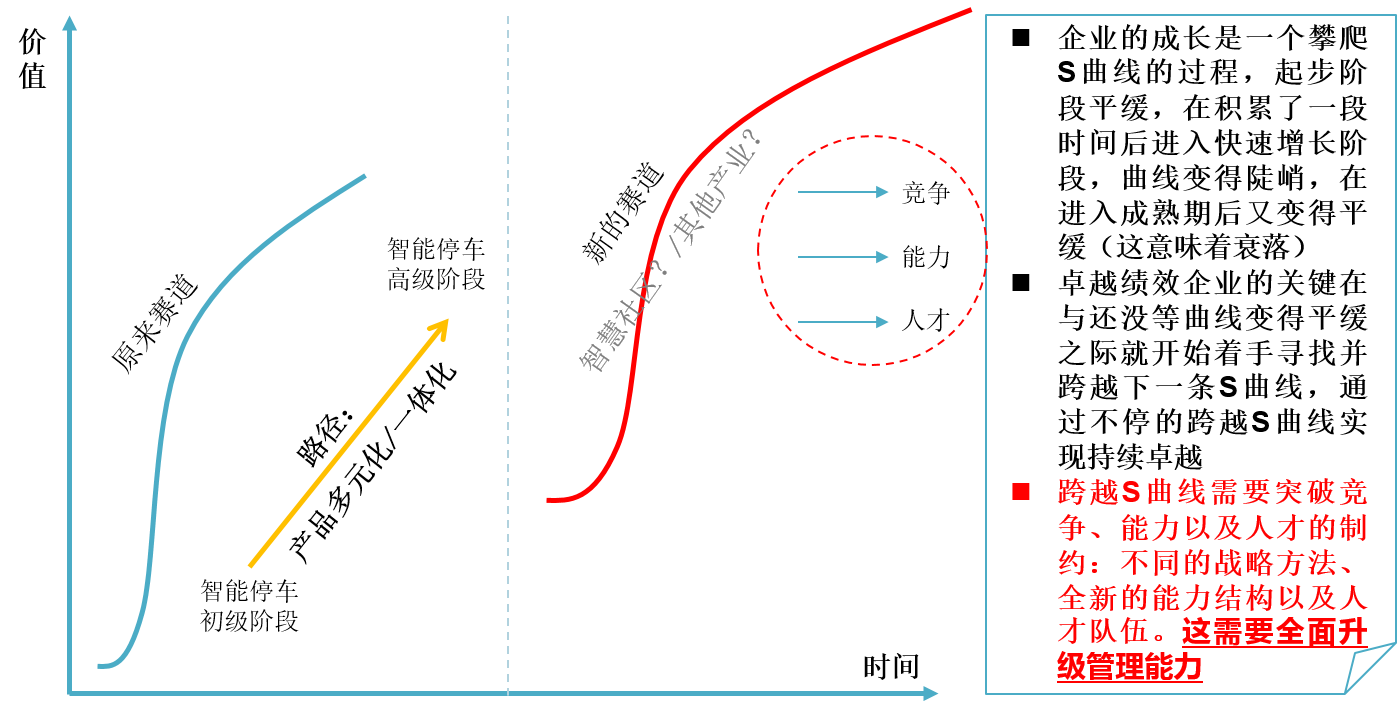

《创新的扩散》《进攻者的优势》《跨越S曲线》等书讲述了同一个理论:S曲线。西方理论届对“S曲线”理论研究的时间很久。笔者认为,企业战略的两个主要问题可以用S曲线解释(如图10-2所示):一是企业如何从现有位置攀登到发展的S曲线顶端;二是在接近S曲线顶端之前找到“第二曲线”从而实现二次增长。很多企业遭遇“成长中的烦恼”,都是源于没能找到下一条发展曲线,甚至往往把企业的战略问题误判为经营问题。中国很多企业发展困境都是体现在这里。张瑞敏有句话说的很对:企业最大的战略就是寻找“第二曲线”,即企业“新的生路”。

图10-2 企业的S曲线

21世纪之后,公司层面战略研究主要是在已有研究成果上做相应补充和完善,突破性的理论还没形成(原因可能是上面提到的企业“专业化发展模式”已经确立,导致公司层面战略理论研究的空间已经不大)。不过这一期间仍然有不少学者关注这一主题,其中贝恩咨询祖克的“核心三部曲”具有一定的代表性。“核心三部曲”由《回归核心》《从核心扩张》组成,两部著作相辅相成,构成一个完整的体系,为企业成长战略提供了一个新的思路,阐述了从核心扩张战略和传统的多元化战略的根本区别,分析了企业如何以核心业务为基础向相邻领域扩张,这一思想成为很多企业在思考增长时的指导方针。

蔡春华

蔡春华