前面一节主要讨论了中小企业的数字化转型困境。那么,是否只有中小企业在转型中会遇到非常多的落地实施困难问题呢?

其实不然,中小企业有中小企业的生存困境,而大型企业也有其自身独特的转型业务痛点。和中小企业相比,大型企业的数字化转型难度主要来自于组织和业务的复杂性,中小企业要突破“从无到有”的问题,而大型企业则要突破“由乱到治”的问题。

本节课主要介绍大型企业的数字化转型问题,尤其针对体量规模庞大的非数字原生企业,这些企业业务能力很强,通过数字化可以获得非常可观的市场机遇,本节将对这些企业的数字化转型问题的成因和解决路径进行讨论。

1.数据资源管理混乱,治理难度很大

大型企业是不缺数据的,相反大型企业的数据资源反而非常多。即便是非数字原生企业,也在长期的业务运营中积累了大量的数据。这些数据既可能是非数字化表现形式的数据,也可能是由业务系统自动批量产生的数据。这些数据以各种形式记录在不同的物理载体上,由不同的业务团队或职能部门进行维护、管理和应用。

随着企业规模的不断增长,企业的客户组成、组织人员、供应链关系、产品和服务门类、以及技术体系都在飞速地得到发展,企业所需要管理和运营的数据体量也在迅速膨胀。

在早期,由于缺乏有效的数据管理制度和数据管理工具,同时,对数据管理的工作重视程度不足,导致数据的质量问题长期积累,数据的可靠性和可用性变得很差。企业只是不断地在生产数据,不会用,也不敢用已有的数据资源。对数据内容的管理不足,严重阻碍了企业开展数字化应用,实现全面的业务转型和组织转型。数据资源管理混乱的情况主要表现在以下几个方面:

一是数据质量不可用。

数据质量是数据管理工作的主要目标,数据质量的内涵是多方面的,一般包含六性原则,也就是一致性、完整性、准确性、唯一性、有效性,以及及时性。其中,准确性方面的数据质量缺陷最为直观,是说系统中记录的数据内容与客观实际不符。如果数据项记录的均是错误的信息,那么通过数据分析得到的结论也一定是有误导性的,这对企业的数字化经营管理来说是不可忽视的隐患。数据质量低下的情况下,从数据中无法得到有价值的信息内容,进而也无法催生有效的数字化应用创新。

二是数据源头不清晰。

对于大型企业来说,由于数据产生的场景和位置与业务紧密相随,组织内的数据资源分布非常分散。很多传统大型企业都下设有非常多的组织机构,每个组织机构下面又会各自分管各种业务板块,每个业务板块都有对应的业务系统,这些业务系统均各自维护一套所调用以及所生成的数据资源。这些不同系统的数据资源之间,难免有重复和交叉,甚至会产生系统之间数据资源密集的互相调用。在这种情况下,当数据的需求方想要访问一种数据资源时,就会发现企业内有多个版本的数据可供使用。这些不同数据版本的源头系统不清晰,导致数据需求方在数字化业务场景的设计实现过程中,很难选择决断可靠的数据资源,而迫于项目压力随意选取访问的数据资源,也很容易导致不可靠的应用成效。

三是数据内涵不明确。

数据“看不懂、不会用”是大型企业数字化转型中几乎绕不过去的问题。对大型企业来说,数据资源并不稀缺,相反,数据太多了而根本不知道怎么选、怎么用,过多的数据项会让数据需求方陷入“选择困难症”。

在信息化时代,数据是给技术人员用的,用户查询和分析数据的能力水平完全限制在数据平台的开发方。而由于技术人员并不了解业务,所以开发出的数据平台对业务人员的真正需求支持度还不够。在数字化时代,企业需要更加“自助式”的数据服务能力,让业务人员减少对技术人员的依赖,更加灵便、自主地选择数据,使用数据。在实际情况中,很多企业的数据资源缺乏科学、准确的业务维度定义,导致业务人员对数据资源的理解十分困难,这无疑增加了使用数据的门槛,导致数据资源潜力没有有效释放,真正有价值、有潜力的数字化应用创新进程也随之受阻。

四是数据责任不到位。

随着数据规模的不断增加,企业需要加强对数据的管理,从而在满足数据质量方面的应用保障。数据责任不到位,极大地影响着数据相关工作的开展。数据资产,与企业的其他类型资产一样,比如现金、土地、设备、厂房等,可以在经营活动中创造巨大价值,因此需要被很好地管理起来。然而,从严格的资产视角看待数据,对于企业来说是十分新颖的管理思想,因此配套的数据管理制度也并不完善。数据总是在系统中产生,并且在系统中应用,数据的形态和所处位置总是在动态的变化中,因此对数据进行“确权”和“确责”相对具有更大的挑战性。

在企业的数字化进程中,无论是为了梳理数据的统计口径、业务含义,还是对数据进行同步和质量整改,都需要投入大量的人工实施成本。大型企业人员结构十分复杂,到底谁应该为某一项数据的“解释”和“质量”负责,是数字化转型工作的重点和难点。如果难以确定某类数据的具体人员责任,那么不仅该数据的价值难以发挥,同时也会导致该数据质量问题不断积累,甚至所产生的负面影响不断扩大。

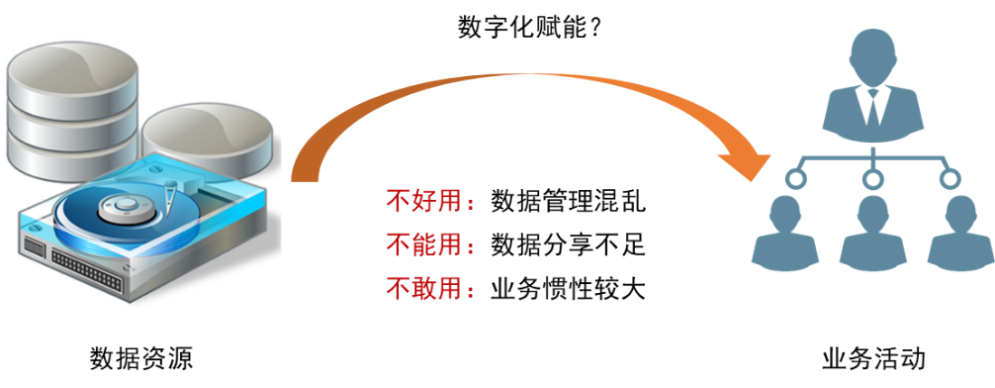

图11.大型非数字原生企业数字化转型主要困境

2.数据开放水平不足,取数用数困难

除了对数据资源本身的管理能力有限,数据的总体开放水平不足也是导致大企业数字化转型乏力的痛点之一。当代的大数据观点认为,数据的价值很大程度上来自于连接,不仅来自于连接不同的物理和虚拟实体,还在于连接业务知识和事实信息。将不同领域、不同业务、不同场景的数据进行关联、融合,有利于创造激发出更有价值的商业洞察,更有效率地提炼和挖掘出潜藏在数据资源背后的业务机会。

基于上述讨论,“成功”的数字化转型务必要依赖于充分的数据和信息共享。反过来看,如果企业的数据资源开放程度不足,那么将导致数据的实际需求方无法高效率地进行对应数据资源的触达,进而没法通过“整合信息”的方式实现更多有意义的数字化应用创新。很多大型企业的数据资源无疑是丰富的,但是相比数据规模总量,其数据资源的总体利用率却十分低下。除了数据质量方面的客观因素外,数据“主观”开放性不足的问题也是导致该现状的重要影响因素。

从大型企业的视角看,数据的开放性不足通常体现在三个层次:

第一个层次是部门内部的数据开放性不足。很多企业为了保证对数据使用的规范性、安全性,在数据应用流程的管控上采用了非常“谨慎”的策略。业务人员为了获取特定的数据资料,用于开展业务分析或设计数据应用,通常需要经过繁琐的层层审批。“行政”上紧密节点控制会导致数据的“及时性”和“可用性”大打折扣,更进一步来看,会阻碍不少业务人员提出数据方面需求,进而影响企业内的数据创新活力。

第二个层次是部门之间的数据开放性不足。大型企业的“部门墙”问题通常比较严重,不同业务部门都各自开发、维护、运营自身核心的信息系统。除了保障业务流程有效执行的必要数据交互,隶属于不同业务部门的系统之间较少进行信息共享。在很多大企业中,不同业务部门完全不了解其他部门都有哪些系统,以及掌握哪些有价值的数据资源,于是更不要提及跨业务专题的数据融合应用。

第三个层次是企业内外部的数据开放性不足。对于规模庞大的企业来说,其掌握的数据在规模化增长的同时,其业务敏感性也在不断增加,这些企业出于安全性、合规性方面的监管要求,在数据的使用时受到很多限制。对于医疗、金融、能源等重要且特殊的行业,相关组织或企业快速生成的海量数据虽然蕴含着重要的业务知识,但是其信息开放程度十分有限,对于亟需这些宝贵数据资源的科研机构、高校,以及创业企业来说,仍然望洋兴叹。如果能将这些内部数据与跨组织的外部数据进行融合,不仅可以加强这些行业自身的快速发展,还能催生出许多交叉领域的新型数字化场景。

3.业务惯性很大,转型风险高

除了数据方面的因素,组织因素对大型企业的数字化转型的影响同样不可小觑。企业规模越大,转型的过程越困难,其主要原因在于需要转型的业务节点、业务关系过于复杂。相比小企业很容易灵活地调整自身的业务组织方式和管理经营模式,大型企业会面临更大的决策两难——转型力度不足,看不到效果,而转型力度过大,那么决策失败导致的后果又有可能无法承担。

数字化转型活动存在很大的机会成本,这些机会成本可以看作是组织惯性,是很多企业转型工作中的巨大“绊脚石”。大型企业在传统模式下已经形成了成熟的运作机制,甚至是利益格局,该机制下人与人、人与组织、人与信息的关系都已形成默契关联,趋于系统的稳态。而一旦借助“转型”之势,向组织中引入新的变量,就必定会打乱固有的模式,引入混乱,至于混乱过后是期待的“大治”,还是持续的“大乱”,则面临很大的不确定性。

在一个企业中,很少有人能够承担全面转型的风险,失败的转型工作往往以CEO或CTO的引咎辞职潦草收场,如果不是企业遇到非寻常的发展危机,能够有魄力主动转型者,自然是少数。对于传统企业来说,数字化转型意味着二次创业,即便有不少先进的行业经验和技术经验可以参考,但是没有一项转型工作是可以直接复制落地。

面对如此多的“不可控”发展因素,对大型企业这个复杂系统进行数字基因改造,构建新的组织形态和业务能力,需要经历太多“折磨”考验,这不仅让很多企业的管理者在开始阶段就望而却步,也容易在任何一个随机的失败发生时,就自我怀疑,提前终止转型大计。

刘通

刘通