如何在签订绩效合同的时候,将指标、目标值及权重定的更科学更合理?这需要六步。

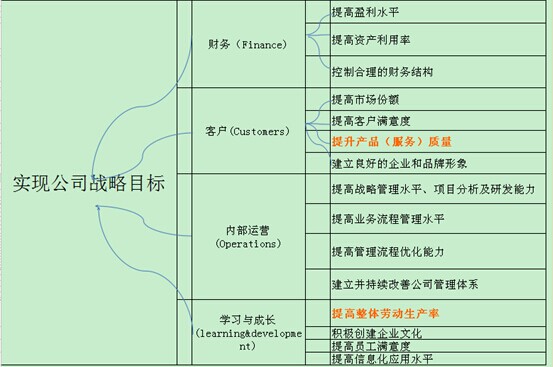

第一步:明确集团愿景和战略,运用平衡计分卡等管理工具,对集团战略目标体系进行分解,形成公司战略地图。

假设用平衡计分卡对战略目标进行分解,首先要把平衡计分卡梳理一下。平衡计分卡强调指标,既要强调公司的指标不仅要从财务方面考虑,还要考虑客户层面、内部运用层面和学习与成长方面。

那么,公司级的指标和总经理的指标怎么对接?一种是总经理的指标等同于公司的指标,另一种是用他的个人考核结果乘以30%(此处为举例,具体权重根据他的工作对于整个公司的影响程度决定。如果他是全面负责公司整体工作的总经理,并且没有分管任何具体工作,就可以把公司的绩效作为他个人的绩效;如果他是一个分管某项工作的副总,那么在他的绩效中,公司的绩效在他个人的绩效考核结果中的比重就比较小,主要以他具体分管的工作考核为主),公司的考核结果在他的考核中所占的权重相对小一些。

总经理拿到指标之后怎么分解?最常见的方法是,首先建立战略地图,用平衡计分卡的四个维度加以分解。从财务方面,要提高盈利水平、资产利用率,控制合理的财务结构等。从客户方面,要提高市场份额、客户满意度等。从内部运营层面,要提高战略管理水平、项目分析及研发能力,以及业务流程管理水平等,也就是通过平衡计分卡,把公司战略变成一些指标,这些指标就是总经理和副总经理这个层面的指标。从学习与成长层面,要提高员工技能水平,提高整体劳动生产率,积极创建企业文化,提高员工满意度等。具体如表9-10所示。

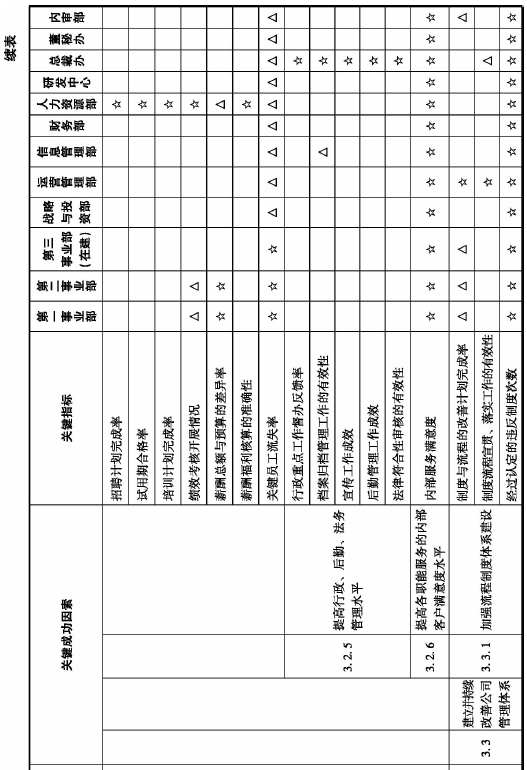

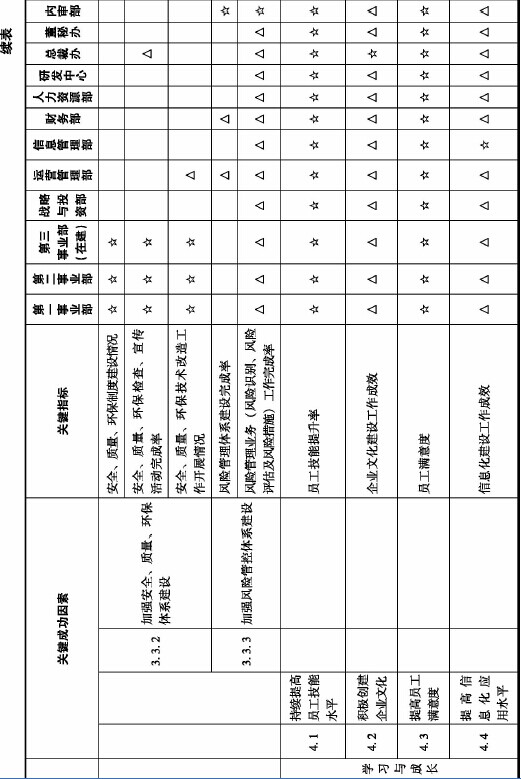

表9-10 用平衡计分卡分解后的公司战略目标

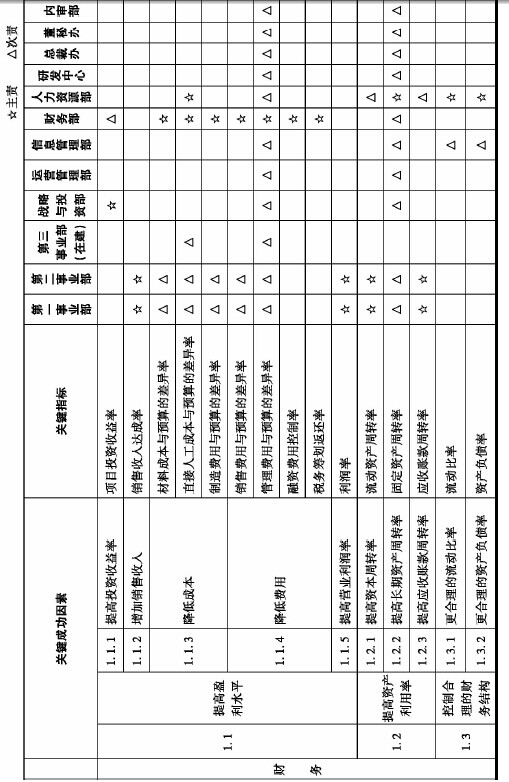

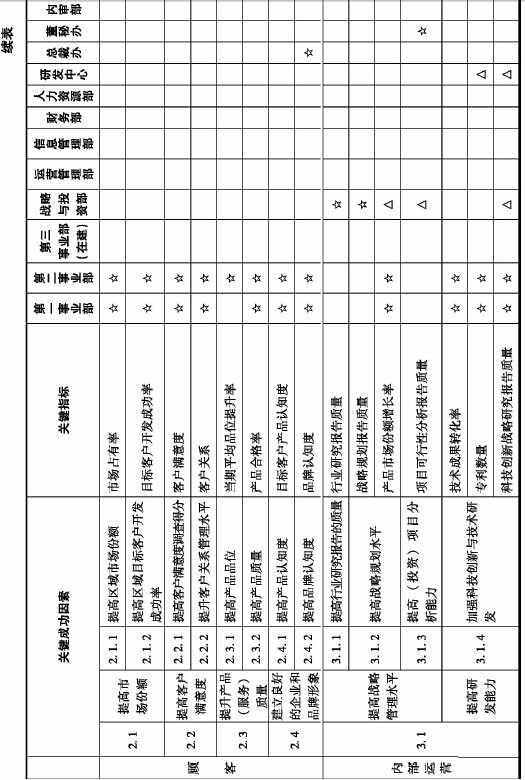

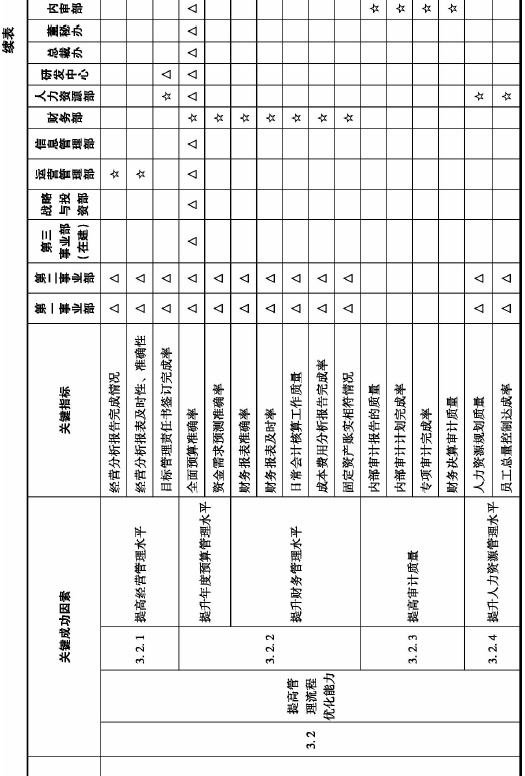

通过对公司战略的目标解读,从平衡计分卡四个方面提炼出公司层面的指标,然后利用“指标分解矩阵”分解公司层面的指标,如表9-11所示。

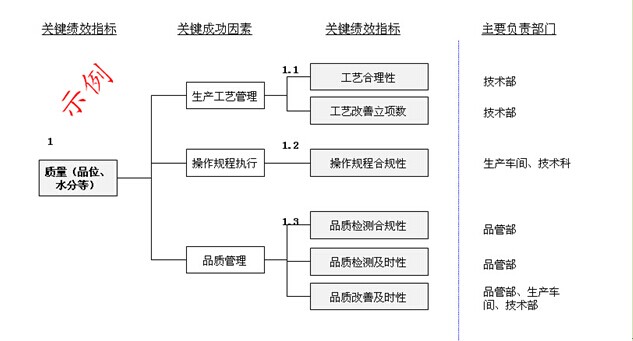

第二步,建立关键成功因素与绩效指标关系。

确定的这些指标,再通过关键要素分解法进行分解。质量提升的关键成功因素有:生产工艺的改进、操作流程的严格执行、品质管理,这些成功要素分别对应相关的一个或者多个指标,如生产工艺的管理对应工艺的合理性、工艺改善建立的项目数量等。关键成功因素支撑产品品质,而这些关键成功因素也由一些指标来支撑,这些指标分别由事业部内部的相关部门来承担,如图9-7所示。

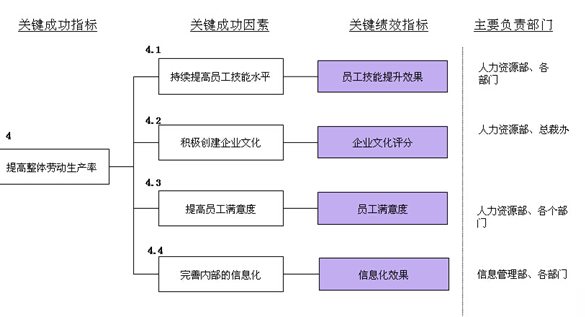

以学习与成长方面为例,某一个事业部想要提高整体的劳动生产率,而影响员工劳动生产率提高的因素包括持续提高员工的技能水平、积极创建企业文化、提高员工的满意度和完善内部信息化等方面。这些关键成功因素后面也有一个或多个指标支撑,这些指标分别可以分解到各个相关部门,如图9-8所示.

如果形成的这些指标有问题怎么办?

第三步,依据指标测试原则对初步选定的指标进行测试和修正。

(1)指标是不是容易理解?能不能用公式来定义?能用公式定义是最好、最直接、最准确的。如果公式定义不了,用语言能不能很精准地描述清楚?怎么知道有没有描述清楚?问别人,如果别人不能理解,说明会有被误解的可能性。

(2)指标是否可控制?指标的结果是否有直接的责任归属?绩效考核结果是否能够控制?

(3)指标是否可实施?是否可以用行动来改进该指标的结果?员工是否明白应该采取何种行动对指标结果产生正面影响?

(4)指标是否可信?是否有稳定的数据来源来支持指标或数据构成?数据能否被操纵使绩效结果看起来比实际更好或更糟?数据处理是否会引起绩效指标计算的不准确?

(5)指标是否可衡量、可量化?指标是否有可信的衡量标准?是不是能够比较简单地被衡量出来,是否需要为了获得数据付出更多的代价?

(6)指标是否可低成本地获取?有关指标的数据是否可以直接从标准报表上获得?获取指标的成本是否高于其价值?该指标是否可以定期衡量?

(7)指标是否与整体战略目标一致?该指标是否与某个特定的战略目标相联系?指标承担者是否清楚企业的战略目标?指标承担者是否清楚该指标是如何支持战略目标实现的?每个阶段的考核指标都应该与那一个阶段的战略重点相匹配,需要评估该指标是不是与整体指标一致。

(8)该指标是否与整体绩效指标一致?该指标和组织中上一层的指标、下一层指标有联系吗?

我这个层级的指标要跟上级考核我的指标一致,我给下属的指标也要与上一级指标对应起来。如果我给下属的指标和上级给我的指标不对应就会出现问题。

第四步,根据企业当期的经营战略重点,在指标中进一步筛选并确定权重,形成当期的绩效考核指标体系。

通过这一过程,对初步给出的各岗位、各部门的指标进行修正和筛选,确定指标之后,根据一个月、一个季度,或者半年的战略重点,进一步筛选,确定权重。

关于设定权重的一些经验

•

指标数控制在8~12个之内。指标越多,各个指标所占的权重会越来越小。要想确保你想抓的指标有足够多的权重,指标就不要太多,那么多少指标合适?建议3~7个之间,我们有一个经验数据,最多控制在八到12个之内。不要超过这个。过多的考核指标导致员工分散注意力,且多数指标重复。

•

每个KPI权重一般不高于30%。过高的权重易导致该员工“抓大头扔小头”,对其他与工作质量密切相关的指标不加关注。且过高的权重会使员工考核风险过于集中,导致整年的绩效薪酬受很大影响。但是如果指标只有四项,那么权重值最大的可能为40%,甚至50%。

•

每个KPI权重一般不低于5%,太低会对考核结果缺少影响力,也容易导致员工“抓大头扔小头”。如果指标非常多,有21个或者23个指标,每个指标只有一点点权重,作用不大。

•

权重是5的整倍数,可简化计算的难度。

企业在经营过程中,会随着市场环境和企业内部状况的变化而变化。经营者、管理者在不同的时期会设定不同的战略目标,不同时期的关注重点也会有所变化,这种变化必须通过绩效指标的变化和调整来引导员工将注意力集中于企业当期的经营重点。

我们将企业在不同时期关注的绩效指标形成以战略为导向的绩效指标体系,而将企业不同时期绩效指标体系的集合称为绩效指标库。企业必须建立动态开放的绩效指标库,通过不断地完善和积累,形成企业的资源库,根据战略的调整从指标库中直接选取合适的绩效指标进行考核和评价。

第五步,确定目标值(绩效标准)并组织实施。

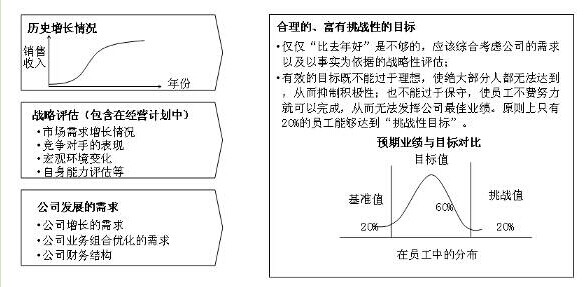

决策层确定目标值时,要综合考虑历史增长情况、战略分析和公司发展的需求,如图9-9所示。

图9-9 确定目标值

首先,一定要综合考虑历史的增长情况,其次,做一个简单的战略分析,确定公司的发展需求。战略分析包括市场的需求,如市场怎么样,客户消费者怎么样,竞争对手的表现情况怎么样,整个宏观环境的变化如何,自身的能力如何等。

例如,公司需求增长速度到底要多快?要不要高于行业平均水平?如果低于行业平均水平,未来就是死路一条。当业务很好的时候要培育一个新业务,而新业务又怎样与财务、结构挂钩。

有的企业没定战略,也要考核,或者说战略在老板的脑子里面。笔者曾辅导过的一家有30多亿元销售规模的企业,总经理说了半天的战略与董事长的战略不一样,并且也没有相关的书面资料,所以没有办法来指导考核。

战略制订的要点

战略的制订有四个要点:

(1)一定不是老板一个人制订的,高管都要参与其中。

(2)一定不要拍脑袋,一定要用战略分析的方法,比如swot分析法、五力分析模型等。

(3)一定要有数据支撑,比如进行竞争对手分析、行业分析、消费者分析、供货商分析和政策分析要以数据为支撑。

(4)有了这些分析方法之后,最后一定要形成一个书面的战略梳理报告。最怕分析了半天,最后热热闹闹地结束,过了一两个月,到底做了什么都不知道。

为什么目标有时候订得过高或过低?第一,没有制订战略,或者战略目标制订的比较随意,这是最根本的。第二,历史数据不完整、不真实,或者没有历史数据,没有积累。第三,没有进行行业研究,不知道同行水平,很多企业在行业研究这方面非常欠缺。第四,没有标杆岗位,如果有标杆岗位,要拿出相关数据。第五,必须要试运行,谁也不知道数据到底准不准,变量太多,所以再好的战略,也要试运行。

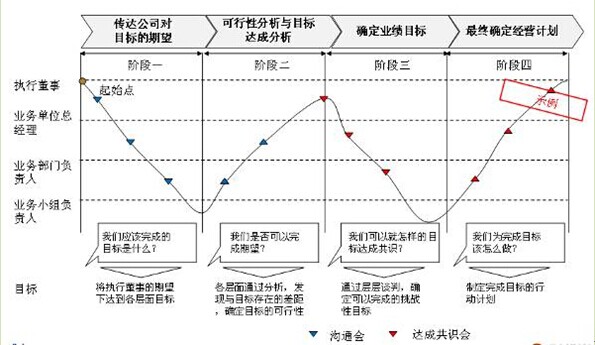

理想情况下,公司目标设定的流程是一个反复的过程,如图9-10所示。第一个阶段是传达公司对目标的期望,从总裁开始传达至下面的每一个事业部、部门。第二个阶段是目标能不能完成,还要做可行性研究,看公司到底有没有这个能力?有没有这个资源?能不能完成?第三个阶段是下面的情况反馈上来之后,管理层要心里有数,再次由上往下确定指标,并告诉下面的人如何完成指标,所需要的资源有哪些,具体的办法有哪些。经多次反复,上下达成共识,否则会有问题。

图9-10 公司目标设定的流程

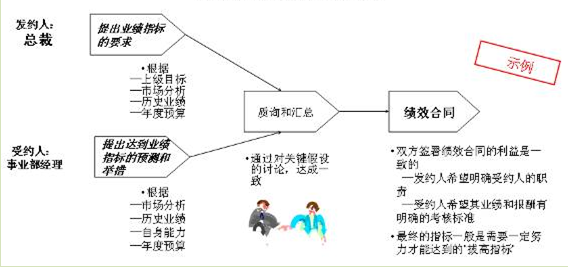

第六,公司上下通过坦诚谈判,最终确定各层面的业绩目标并签订绩效合同。

发约人和受约人双方通过坦诚谈判、反复分析,最后形成绩效合同,具体流程如图9-11所示。

图9-11 业绩目标形成过程示例

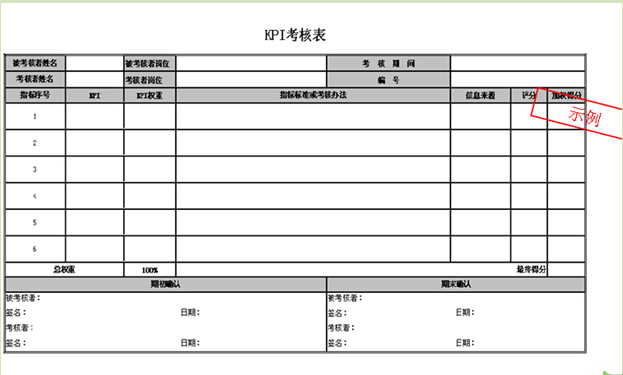

当然,绩效合同可以用一张表格展示(如表9-12所示),企业可以按照实际情况在这张表格上进行增删。

表9-12 KPI考核表

曹子祥

曹子祥