一、单一品类产品组合

茶叶的单一品类是指企业只经营某一茶类的产品,如绿茶、红茶、普洱茶、黑茶、花茶等。而单一品类的企业又以普洱茶、黑茶居多,还有一些做绿茶、花茶、红茶的企业,但这些比例相对较小。企业做单一品类的产品会有很多好处,如产品的生产方便、相关人员的培训简单、消费者对品牌认知会更清晰。对于企业而言,不管做多少种产品,核心都是销售额和销售利润。虽然单一品类便于消费者更好地认知,企业的宣传重点也更容易突出,但是单一品类的先天不足只能满足很少一部分的消费者,从这个角度来看,市场容量就小了。而以目前茶叶企业主流的销售模式专卖店来看,单一品类的产品在吸引消费者方面存在很大的不足,因为中国茶叶品类太多了,单一某种茶类专卖店的客流量还是比较低。

要改变弥补这个先天不足,企业应该对市场进行深度细分,产品做到“三多”。

一是产品系列多。单一品类茶叶企业为了吸引更多的消费者,应该研发更多的产品系列,这些产品系列都是基于同一个产品品类的。丰富的产品系列能刺激消费者更多的消费,而且还可以让一些边缘消费者有更多的机会去尝试企业的产品,如湖南省怡清源茶业有限公司研发的黑玫瑰就是这种产品系列。茶叶本来是一个以男性为主的消费品,而传统的黑茶更是以男性为主要消费人群。湖南省怡清源茶业有限公司巧妙地利用黑茶有调理肠胃、降血脂的功效,同时加入玫瑰和芦荟,并使产品饮用方便,这样研发了一款女性专用茶,使在传统茶叶市场中边缘化的女性成了主要消费者。而成都的花秋茶业有限公司把传统意义上的花茶进行了改良,研制出更多的产品系列。传统的花茶只是茉莉花茶,口味相对来说比较单一,花秋茶业有限公司把花茶这个单一的品类进行了创新改良,研发出了玫瑰花茶、桂花茶、腊梅茶、兰花茶等多个产品系列,这样就把原本狭小的市场越做越大了。

二是产品档次多。不管是哪种品类的消费者都会有高、中、低档的分别,因为企业已经选择了一个单一品类,市场已经非常聚焦了,不应该再次细分,而应该把高、中、低不同消费能力的客户一网打尽,尽可能满足有这类需求的客户。可以有低端客户需要的价格实惠的产品,中端客户需要的有几百元的产品,也可以有高端客户需要的几千元的产品。当然,每家企业的定价未必都按这个标准,但是高、中、低端客户全面满足的原则是要保持的。

三是产品包装多。产品包装多主要体现在两个方面:一是不同风格的包装,不同风格的包装目的主要是满足消费者不同的审美观念;二是不同大小的包装,这种包装的目的主要是满足消费者在使用过程中的便利性。例如大益茶业集团(简称大益茶业)的袋泡茶,其实就是为了满足消费者饮茶的便利性需求。

注意的是单一品类茶叶企业做加法也并不是一味地贪多,也要考虑企业的资源配置、资金实力、研发能力、产品的收益率等,对产品有科学的规划,这样成功的机会才会更大。

二、多品类产品组合

多品类企业分为两种:第一种是原本就是多品类的企业,第二种是从单一品类转向多品类的企业。与单一品类的企业不一样,第一种企业本身就已经有很多个产品种类,不存在产品太少的问题,而第二种类企业处于少品类向多品类过渡的阶段,它们面临的问题各不相同。

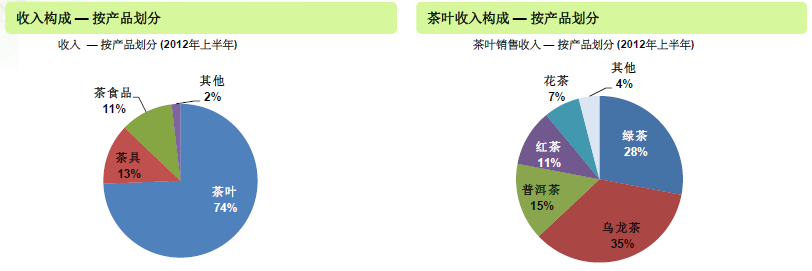

多品类产品企业要解决单品销售额的问题。多品类企业原本就是做多品类产品的,它们的问题主要是产品太多,企业烦恼的是如何提高单品的销售额。这类企业典型的有天福茗茶,中国叫的出名的茶,在天福茗茶都可以买到。根据2012年天福茗茶中期报告数据显示,天福茗茶的茶百货商店模式数据如图4-1所示:

数据来自天福茗茶2012中期报告

图4-1天福茗茶的茶百货商店模式

天福茗茶是一个相对比较成熟的茶叶企业,它的各产品销售额所占比例和中国整体的茶叶市场比例比较接近,但又不完全一致。从图中可以看出在天福茗茶的产品中,绿茶的销售额所占比例小于乌龙茶,而就中国市场整体来说,绿茶的市场容量目前还是最大的。出现这种现象的原因首先是天福茗茶源于台湾,起家于福建,对乌龙茶比较了解,而且也有很好的资源;其次是绿茶虽然目前所占市场比例较大,但是大量产品还是处于低端,所以天福茗茶的这种产品比例是有一定道理的。

从天福茗茶的案例,我们也可以看出,天福茗茶以乌龙茶、绿茶、普洱茶、红茶为主要品类。而它的选址也决定了它的产品品类一定要多样化,天福茗茶基本上都在商业街,人流量比较大的地方。门店的定位也是茶百货店,所以产品品类要尽可能地多。但是我们看到在这种思路下,很多产品面临着销售量少、销售额低的情况,这种情况也会影响茶叶的原料采购和包装采购,同时增加物流成本。所以对于天福茗茶这类茶叶企业来说,削减产品进,提升单品的销售量是一个解决问题的好办法。

从单一品类升级为多品类的茶叶企业先要做减法。从单一品类转变为多品类的企业往往是因为单店销售额不高,希望增加产品品类,提高单店销售额,所以新研发了很多种产品。这种情况面临着问题,原来的单一品类在消费者心中已形成一定的思维定式,如果增加新的品类,消费者的认同感相对较差。如八马茶业与竹叶青茶业的合作,双方都互相借用对方的门店资源,利于互补的产品品类进行销售,但是实际效果并不理想。

对于这类茶叶企业,同样也要做减法,不要希望一次性就可以生产很多产品。产品短时间的丰富对企业并不是一件好的事情,因为一方面消费者需要一个适应过程,需要一个过渡,先推重点产品优于合面推进;另一方面企业内部员工对于短时间的大量新品并不能很好地适应,他们很难及时学习产品知识和改变销售习惯,这也需要一个过程。

总之,多品类的茶叶企业应该有重点、有步骤的逐步推进,不贪多求快,一步一个脚印,更稳定的发展。

柏龑

柏龑