一、个别效率与整体效率

从原材料或零件开始,经过一连串不同的工序、机器设备才能完成一个产品。由于早期的工业是由手工作业开始,产品的品质及效率,大都受到作业者手艺的好坏,以及学习曲线理论的影响,认为重复从事同一件工作,会使作业者的效率提高。所以许多工厂至今仍然保持着这样的想法,将一件工作尽可能细分成许多小工作,让每一位作业人员仅从事一件细分的工作,同时为了激励作业人员的生产效率,又设定了各种激励奖金,以作业者个人效率为重点进行鼓励。此种我们就称之为个别效率。

许多人都追求个别效率,认为是理所当然的事情,会给公司带来利益。然而,事实上又不尽然。假设,某一条生产线有四道工序,由四名作业人员每人负责一个工序。刚好达到标准的效率(100个/小时),可获得标准产量奖金。如果工序2的作业人员速度很快,每小时可做出120个,可获得超产量奖金20%。工序3速度较慢,仅能做出95个,不能获得奖金。工序1和工序4速度正好达到标准100个,也可获得标准奖金,所以,理论上有三个工序做得不错,公司也发出了额外的奖金,但是整条生产线却因为受到瓶颈工序3的影响,仅能做出95个,所以就整体而言,生产速度仅为95个,其他的工序仅是做出一些在制品在生产线上堆积,反而造成库存的浪费,同时又隐藏了生产不平衡的问题,所以不但不能获利,反而浪费了成本。

生产活动既然是要经过许多的工序来完成,那么追求效率的重点就应当摆在整体的生产效率上。也就是要看最后的完成品量的多寡,以及配置人员的多寡来衡量。这才是所谓的整体效率。为了追求整体的效率,精益生产者创造性地提出了“一个流”生产的方式。

二、“一个流”生产

精益生产方式的核心思想之一,就是要尽量使工序间在制品数量接近于零。也就是说,前工序的加工一结束,应该立即转到下一工序去。此种生产同步化(顺畅化)是实现精益生产的一个基本原则。在没有实施精益生产的企业,各个作业工序之间相互独立及批量化生产,各工序的作业人员在加工出来的产品积累到一定数量后才运送到下工序,此种作法必然导致工序间大量的在制品出现。而精益生产是使组装线和机加工或子组装线的生产几乎同步进行,使产品实行单件生产、单件流动。为了实现这一点,精益生产方式在作业区或设备布置以及作业人员的配置上采取了一种全新的方法。

生产同步化的目的是尽量使工序间在制品的数量接近于零。

1、何为“一个流”生产

我们首先看看传统的生产布局所带来的问题。机械工厂通常的设备布置方法,是采用机群式布置(亦称水平布置),即把同一类型的机床设备布置在一起,如按成型设备区、攻牙机设备区、铣床设备区、热处理设备区、电镀区、包装区等分区进行布置。在这种布置方式下,物品必须在每个作业区(工序)之间搬来搬去,而形成搬运的浪费。为了减少搬运的浪费,就认为每一次的搬运数量越多越好,如此才能减少搬运的次数,因而又形成了生产批量越大越好,有了批量生产的方式。因为是批量生产,必须等到每一批都生产完,才能搬运到下一个工序去,所以各个工位所加工出来的产品堆积在设备旁,产生大量在制品,并且使工序间的生产联系和管理工作复杂化。在前工序的整个批量加工尚未结束之前,后工序无法得到所需要的零部件,必定造成等待,以致使生产周期拉长。此外,因为认为要充分使用设备,所以前工序完成的在制品,只要下一工序的某一台机器设备有空的话,就先安排进去,造成每一批产品都有可能在每一台相同功能的机器设备中生产,从而形成乱流的生产现象。工序越多,以及同一工序的机器台数越多,其可能的组合方式也就越多,固乱流的程度也就越高。此种现象增加了对不良品的控制与现场管理的难度。

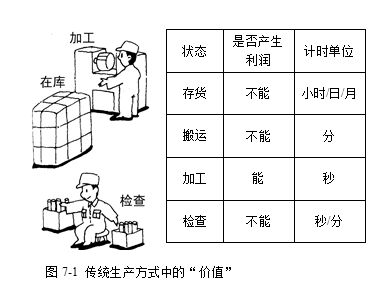

在图7-1所示的传统生产方式中,有价值的部分按“秒”计,而无价值的部分却是以“分”、“小时”、“日”、“月”为单位计!

图7-1 传统生产方式中的“价值”

只做有价值的工作是精益生产的理念之一,没有价值的工作都是浪费。为了排除传统生产方式中所存在的大量浪费,精益生产方式中采用“一个流”生产,最大限度地排除搬送、在制品多、可能出现大量不良等无价值的现象。

所谓“一个流”生产,是指将作业场地、人员、设备(作业台)合理配置,使产品在生产时,每个工序最多只有一个在制品或成品,从生产开始到完成之前,没有在制品放置场地及入箱包装的作业。

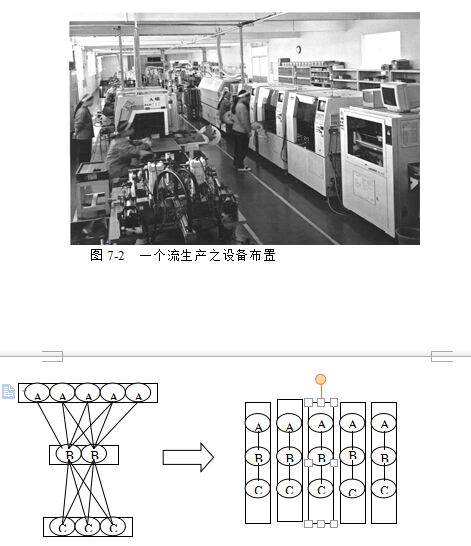

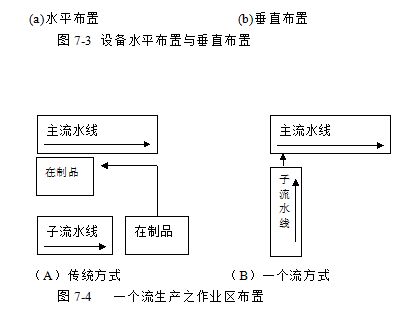

为了实现“一个流”生产,必须将设备的布置进行调整,不是按类型,而是根据加工工件的工序顺序进行布置(称为垂直布置),形成相互衔接的生产线(图7-2、图7-3、图7-4)。

图7-4 一个流生产之作业区布置

作业区中设备的布置一般采用“U”形,目的是使作业区的入口与出口较近,消除作业人员完成一件产品后从出口(最后一个工序)返回入口(第一个工序)的步行浪费。此种一个流生产有2个明显的特征:一是零件一个一个地经过各种机床设备进行加工、移动,不是一批一批地加工、移动。二是作业人员随着在制品走,从作业区的第一个工序到最后一个工序都是该作业人员操作。此种方式,因为各工序衔接在一起,前工序做完一个在制品,就可立即流到下一工序继续加工,所以工序间几乎没有搬运距离,也没有在制品,因此在制品数量可以大幅度降低,生产空间也跟着减少了。不良品一旦发生,就可立即发现,而且很容易地确认出是由哪一台机器、哪一个作业者做出来的。这有助于消除不良品。更重要的是生产周期大幅度缩短,更能满足市场多变的需求。

每个“U”型作业区可同时供多个工人进行多道工序加工,一个作业区只需设置一个入口存放处和一个出口存放处,不必为每台设备单独设置入口存放处和出口存放处。

2、“一个流”生产的8大要点

(1)单件流动

·避免以批量为单位进行加工

·应逐个完成零部件在相关工序上的加工

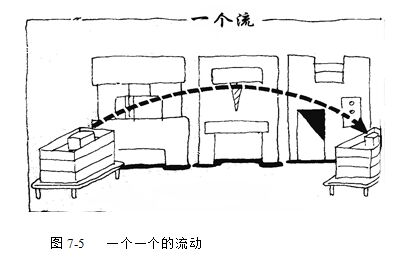

“一个流”生产的条件,首先是由单件流动开始的。单件流动就是仅做一个、传送一个、检查一个,将原材料经过一个个的加工工序而做成成品。这种工作看起来很简单,其实并不简单,也没有一定的模式可循。而精益生产方式基于一种彻底杜绝浪费的思想,就必须要挖掘出现场工作中所隐藏的问题。而这也就要经由单件流动的方法来达到,也就是说,单件流动是一种将浪费“显露化”的思想与技术。单件流动并不是要立即改变生产线的布置方式,而是先在原有的机械设备及布置方式之下,依单件流动的方式做做看。这样就能将一直以来由于批量生产而见不到的搬运上、设备大型化的浪费显露出来,以此作为改善及建立“一个流”生产的起点。

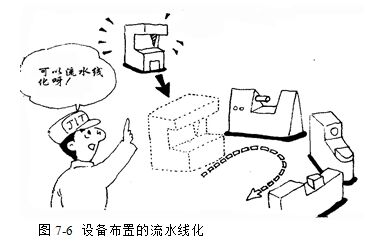

(2) 按加工顺序排列设备

·放弃按类型的设备布局,按加工顺序排列设备。

·避免“孤岛”设备,尽可能使设备的布置流水线化(inline)。

单件流动生产之后,搬运上的浪费就显露出来。原来以一百件为一个批量在各个工序之间搬运的工作,现在由于单件流动的生产方式,每做完一个,就必须搬运到下一个工序,所以搬运的浪费就增加了一百倍。传统的想法认为不能做单件流动,然而精益生产的思想,却揭示出这是设备布置方式不当所造成的。解决之道,就是要将这些机器设备归集起来,依照产品加工制造所需使用到的机器设备及其加工顺序排列布置,这样就可以消除搬运上的浪费。

(3)按节拍进行生产

·生产并不是越快越好

·过快会导致“库存的浪费”

·应该按客户的需求,适时、适量、适物

·因此必须按事先计算的节拍进行生产(图7-7)

·如此,在制品就像河中的小船,没有阻碍地、非常平稳地顺水流动

产品经过不同的工序设备而流动下去,如果各个工序的生产速度不一致,就会在各个工序形成在制品的堆积,破坏单件流动的顺畅性。好像河流,在流速不一样的交接点会产生积水混浊的现象,称之为浊流的生产现象。我们应该建立产品流动的顺畅性,消除浊流的现象,因此必须将各个制程的生产速度都保持在相同的速度,此即所谓同步化,也就是要追求全体效率,而不是个别效率。

(4)站立式走动作业

·实现“一个流”并不十分困难

·实施站立式作业是基础(图7-8)

·然后,通过培养多能工,实现“一个流”

一般的机械加工工厂,作业员平常就是站着操作机器设备,所以站立作业是理所当然的作业方式,也没有所谓站立作业的问题,可是,如果平常就是采用坐着工作的作业场合,例如输送带方式的组装作业,要改变作业姿态,就成了重要的课题。在最终实施“一个流”生产时,更要求一面走动,一面进行加工动作的所谓“走动作业”方式,而非仅是站在原地不动的站立作业。所以,管理者必须对此点有充分的认识,并且能够与作业人员进行沟通,使其了解走动作业的目的,而且公司领导要有贯彻到底的决心。笔者曾经指导过的一家电器生产企业,以前来料检查部门的都是坐着工作,经过一个多月的努力,全部改为站立式检查,工作效率提高了17%。

(5)培养多能工

·将设备连起来,但1人只操作1台设备的方式也是“一个流”生产

·不过这样无法“少人化”,因为每台设备总要有人操作

·培养多能工,即1人能操作多台设备(或多个工序),才能按生产量的变化随时进行人员增减(图7-9)

图7-9 培养多能工

单件流动生产,不需要多工序操作的作业方式也可以做得到。例如,在各个工序都安排一名作业员来担任操作的工作,配合同步化的工作速度,将在制品逐个经由作业员的手,传送到下一工序生产。但是这种方式由于将制程分解得过细,因此当市场需求发生变化时,对作业人员的增减,在作业分配及作业人员的配置上会产生困难,也很难配合市场需求的变化,而实行少人化。精益生产中机器设备采用依产品类别而设计的垂直式布置,作业的方式是尽可能朝操作多工序的作业方式来安排,此方式与操作同一功能的机器设备的多台作业方式不同。能进行多工序的作业人员,称为多能工。此与只能操作单一工序作业的单能工是不同的。在“一个流”生产上,作业人员的“多能工化”是极为重要的,作业员必须多能工化,才能达到少人化的境界。

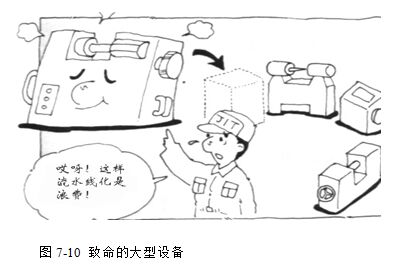

(6)使用小型、便宜的设备

·大型设备对流水线化是致命的(图7-10)

·高速的通用设备也是不合适的

·当然,在不影响生产的前提下,越便宜越好

当要生产大量的产品时,大型设备或许仍是适当的。不过在什么都能做的通用型大设备旁边,常常可看见积压了一大堆的在制品,使生产的流动不顺畅。市场的趋势已经走向多种少量,生产线也必须走向细流而快的复数生产线化,才能更有弹性的应对市场的需求。所以,机器设备的需求,也应改变成小型化,速度不快,但品质很稳定,故障率也低,这才是较好的机器设备,不要再迷恋速度愈快,才是愈好的设备这种传统的想法。

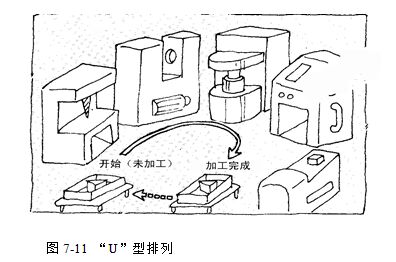

(7)“U”型布置

·如何按加工顺序排列设备

·直线布置当然可以,但加工完成返回起点时存在“步行的浪费”

·因此,应按“U”型或“O”型排列(图7-11)

在“一个流”生产中,是将原材料经由一次一次的加工而制成成品,作业人员必须顺着加工顺序而走动下去。如果设备的布置排成直线式,由一端投入生产,再由另一端生产出来,那么作业人员就会有空手走向投入点的动作浪费。为了要减少这种浪费,就必须将生产的投入点(Input),即材料的放置点与完成品的取出点(Output)的位置尽可能靠近才好。这叫做“IO一致”的原则。也就是将投入点与取出点接近时,可免除返回时间的浪费。为了达到“IO一致”的原则,生产线的布置就排成像英文字母的U字型,所以也称之为U型生产线。

“IO一致”的原则,除了用在生产线上的布置之外,也可以应用在机器设备的设计上,像有些设备,如连续式的烤干设备,通常是设计成直线型的。产品由这一端投入进去,而由另一端取出来,这样的设备就形成两端都必须配置人员来工作,就人力的配置应用以及物流的动线形成浪费的现象。精益生产者对机器设备的设计要求也是要以“IO一致”的观念来设计,亦即投入点与取出点都必须在同一个工作点,如此才能节省人力,使物流动线顺畅,消除浪费。

(8)作业标准化

·“一个流”已经实现

·但是,如果没有进行作业标准化,难以维持

·因此,必须做出标准,定期检查(图7-12)

要能做到多能工化,就必须先力求将机械标准化,以便任何一位作业员都有能力,能简单地操作机械。作业方法也需彻底地标准化,消除特殊作业及例外作业,将多能工化作为工厂的首要目标,一致推行。

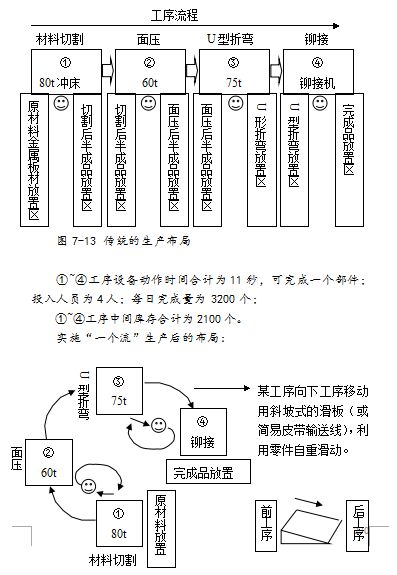

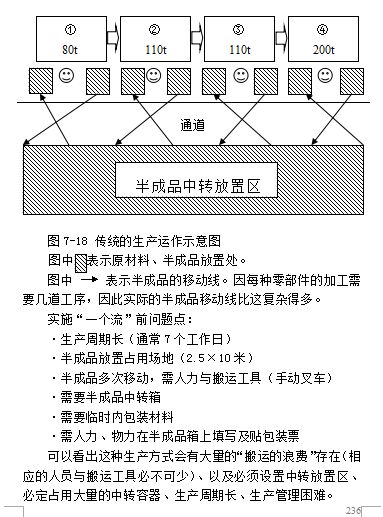

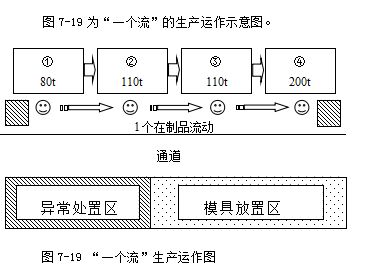

某冲压金属件作业的“一个流”化

图7-13是实施“一个流”前传统的生产布局:

图7-14 实施“一个流”生产后的布局

实施效果:作业人员:4人→2人,减少50%;

中间库存:2100个/日→4个/日。

采取这种设备布置时很重要的一点是注意工序间的平衡,否则会出现为某些工序等待的问题。这些问题可以通过开发辅助工专夹具、小型简易设备、缩短作业切换时间、使集中工序分散化等方法来解决。

从作业人员的角度来考虑的话,由于实行一人多机、多工序操作,布置设备时还应该考虑到使作业人员的步行时间合理。此外,还应注意场地利用的合理性。

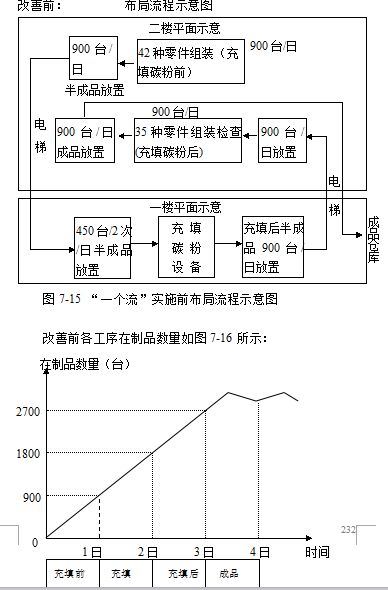

组装、装置型生产的“一个流”化

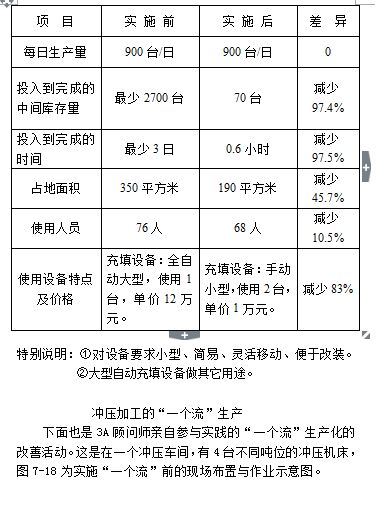

下面是3A企业管理顾问亲自参与实践的“一个流”生产化的改善活动。此产品为数码传真机、打印机使用的充有碳粉的一个单元。此单元工序大致如下:

组装42种零件→充填碳粉→组装35种零件→画像评价检查→包装

改善前: 布局流程示意图

图7-16 实施前各工序的在制品数量

基本概况:

① 每日生产量900台;

② 从组装开始到完成品完成至少3日,中间库存至少2700台,当2700台完成后的第4日才有可能出货;

③ 充填使用全自动设备,约12万元人民币/台;

④ 使用人员:76人;

⑤ 占用面积:350m2。

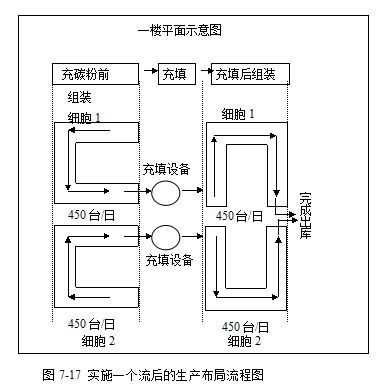

实施“一个流”后的布局流程示意图如下:

全部集中在一楼同一平面生产,采用一个流生产方式 + 细胞U型生产方式。

实施“一个流”的效果

·生产周期缩短(3个工作日)

·半成品只有3个,每月减少流动资金占用12250元(一种产品)

·节省包装及搬运人员3人(每月省6000元)

·节省场地18平方米

·节省内包装材料及包装票复印费(每月1800元)

·节省大量中转箱及搬运叉车

“一个流”生产作业可能使某一设备的使用效率降低(如上例中,如果4个工序用的设备动作时间不一致,会导致某台设备效率降低)。但是,对于大多数工厂来说,设备的使用效率并不是很高,据某些权威调查,一般企业的设备效率为60%左右,优秀企业在75%~85%之间。因而工厂在工序设定合理的情况下,一般不会有因效率的有所降低,导致设备能力不足的事情发生。若有此情况发生,通常可用2种方法去解决。第1种是对此台设备(或此工序)不实施“一个流”生产,我们称此设备为专用设备,设定专人,最大限度的利用此设备作业。第2种是针对某工序存在的问题,开发一些小型简易的辅助设备,提高生产效率。本例中采用第2种方法,开发了辅助装订机(制造成本1000元),成功地解决了冲压铆钉时装订效率过低的问题,使在制品在4台机车上能十分顺畅地流动。此外,即使某些设备的效率有所降低,但因为有管理简化、计划变更容易、减少场地占用、在制品数大幅度下降、减少人员、减少搬运工具等优点,“一个流”方式仍然被广泛使用。

为了维持“一个流”作业区的生产与产品组装的生产一致,保证同步生产,要使作业区的生产能力有富余,机器设备数按预测可能的最高负荷配置。当生产计划改变时,只要调整作业区的工人数量就可以应对。精益生产有一条重要的原则,认为人是最重要的资源,劳动力的闲置是最大的浪费。因此,每当生产节拍(速度)改变,都要调整工人的数量,使每个工人都有较满的工作负荷。调整工人人数比改变机床数要容易得多,也迅速得多,这使得“一个流”生产具有很大的柔性。由于工人具有多种操作技能,一个作业区的多余工人可以安排到另一个需要支援的作业区中去工作,从而使劳动力得到合理而充分的利用。

我国二汽车轿厂转向节生产线在日产柴油机公司专家的指导下,于1987年初开展“一个流”生产的试点,仅用了9个月的时间,就取得了很大的成效。据报道,该生产线的产量提高了29.8%,人员减少了28%,废品率下降68%,在制品下降79.9%,设备故障停工率下降84%。

肖智军

肖智军