1989年,普拉哈拉德和哈默尔在《哈佛商业评论》上发表了《战略意图》的文章。两位学者将战略意图定义为一个雄心勃勃的宏伟梦想,不单是企业的动力之源,还能为企业带来情感和智能上的双重能量。从那时起,战略意图这四个字,被广泛应用,泛指企业中长期的远大理想。

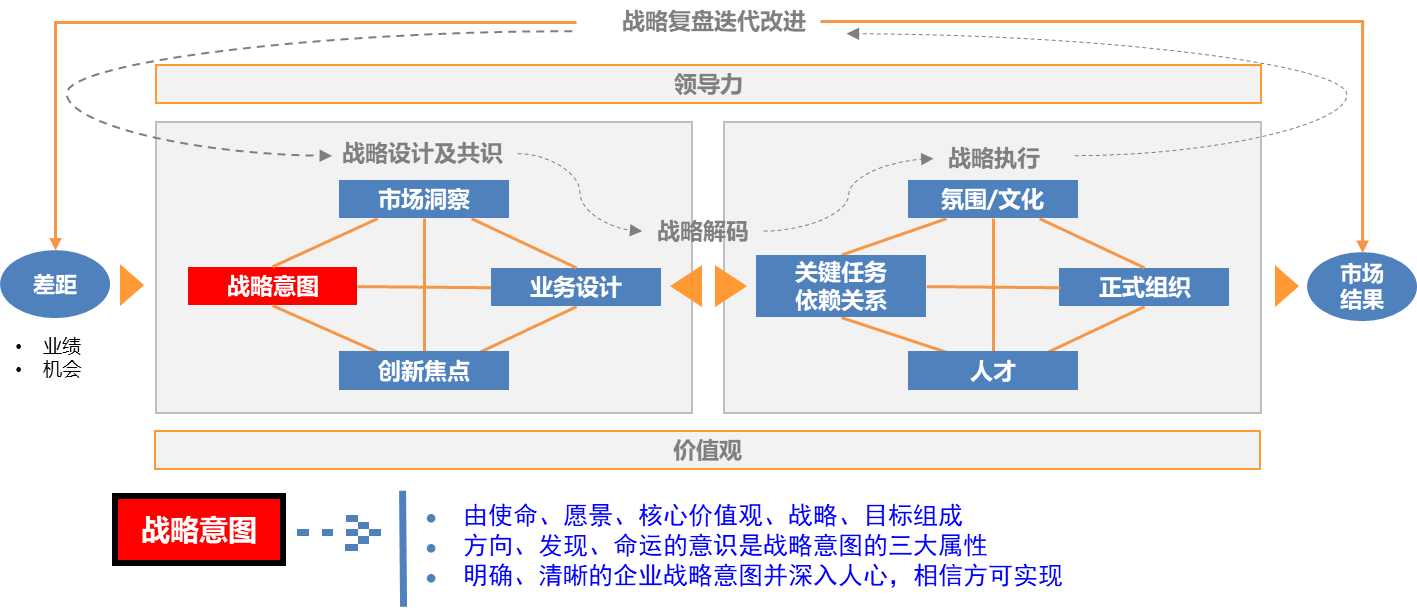

BLM采用了战略意图的核心思想,将它用作企业短期、中期、长期战略目标的统一名称,如图3-1所示。

图3-1 BLM之战略意图

在BLM中,战略意图由使命、愿景、核心价值观、战略和目标这五个关键词组成:

(1)使命。它是企业存在的目的和理由。崇高、明确、富有感召力的使命,不仅为企业指明了方向,而且使企业的每一位成员明确了工作的真正意义,激发出内心深处努力工作的动机。

(2)愿景。企业有了明确的使命后,寄希望于成为一个优秀者所设立的长远目标,以及为了实现这个伟大的愿景目标必须承担的责任和义务。

(3)核心价值观。为了实现使命达成愿景,企业所坚守的行为原则。

(4)战略。企业愿景目标的实现,无法一蹴而就,而是一个阶段又一个阶段适者生存和剩者为王的结果。这种通过放弃、选择和聚焦的方式,阶段性调校并定义企业经营方向的工作,称为战略。战略通常包括企业定位、产品组合、核心能力,以及3~5年企业的中期发展规划等。

(5)目标。3~5年中期规划的实现,依赖于每一年、每一季、每一月、每一日的辛勤工作所产生的优良业绩。在BLM中,目标特指短期经营规划,企业通常以年度经营目标的方式出现。

什么是好的战略意图?普拉哈拉德和哈默尔在《公司核心竞争力》书中进一步描述了战略意图的三大属性:方向、发现、命运的意识。方向是指企业构建未来一个较长时间段(比如10年以上)所获得的市场地位和竞争地位,即我们要成为什么?发现是指在纷纭复杂的环境,以及市场的不确定中,找到企业在未来需要具备的独特竞争力,即我们应该干什么?命运的意识是指战略意图中的情感成分,它能够让员工感知人生的意义和价值所在,即我们看重什么?

在咨询实践中,我们总结出一个企业要想较好地定义战略意图的主要内容,需要对以下七个问题进行自问自答:

(1)我们是谁?我们以何谋生?

(2)我们来自何方?我们过去做对了什么,方拥有了今天的事业和地位?

(3)我们将去哪里?十年之后我们希望自己成为什么样的公司?

(4)我们有何不同?什么是我们独特的优势?何以见得?

(5)我们的劣势是什么?我们有什么措施可以弥补之?

(6)我们三至五年内的奋斗目标是什么?

(7)我们明年的奋斗目标是什么?

高质量地回答上述问题,绝对不是一件容易的事情。更重要的是,如何描述战略意图中命运的意识?

企业是由众多员工组成的利益共同体,企业在为客户创造价值的同时,也需要实现员工个体的理想和成就感。我们今天所能看到的行业领导者,在他们到达山顶并一览众山小时,那种胜利的喜悦往往是极其短暂的。他们经营企业的绝大多数时间,是面对当下和未来诸多不确定性时的迷茫,是面临各种困难挑战时的煎熬,以及常常涌现出的看到却做不到的无力感。企业一路走来,克服重重困难并最终穿越迷雾的路途中,是一代又一代员工将自己的命运紧紧与企业相连并相互支撑和相互成就。员工相信什么?为什么而奋斗?如何让企业与员工建立心灵契约?企业只有回答了上述七大问题,并在实现组织目标的同时也成就了员工的理想和抱负,就能够让员工坚信企业的战略意图,并心甘情愿拥有了与企业结成命运共同体的情感力量。

牛俊伟

牛俊伟