印度究竟是单一民族国家还是多民族国家,各民族间关系如何,向来有三种不同的看法和观点,各执一方,莫衷一是。

第一种是印度官方的观点,认为印度全体居民在长期历史发展和反殖民主义斗争中已经融合成为一个统一的民族,他们之间只有种族、宗教信仰和语言的差异,没有明显的民族界限和区别。第二种是大多数外国学者和一部分印度学者的观点,认为印度无论独立前还是独立后都存在为数众多的民族,存在民族差异和矛盾,存在民族压迫。第三种是大多数印度学者的观点,持中间立场,认为印度虽然存在民族差别,但强调各民族的均衡发展,因而不存在民族压迫和剥削问题。

事实上,印度人经过数千年的迁徙、融合、同化和交流的漫长岁月,形成了当今印度复杂多元的社会民族构成格局。印度人的民族构成远比中国复杂得多,中国总共56个民族,其中汉族占了90%以上,而印度的情况远非这么简单。印度到底有多少个民族,难以确说,一般认为不下数百个,而无论哪一个民族都不占多数。在印度众多的民族中,人口较多的主要民族有:

印度斯坦族:印度人数最多的民族,又译“兴都斯坦人”。中国史籍中称其居住地为“身毒”“贤豆”“天竺”“印度”等。属欧罗巴人种印度地中海类型,混有澳大利亚人种成分。一般认为印度斯坦人主要是公元前2000年~公元前1500年左右从中亚草原地区经帕米尔-兴都库什山诸山迁往印度次大陆西北部的古代印欧人种雅利安游牧民族与当地的棕肤色人种达罗毗荼人的混血后裔,故有人称之为“雅利安—达罗毗荼人”。印度斯坦人历史悠久,与其他民族一起共同创造了辉煌的印度文化,盛行父系大家族制,常由三、四代人组成,历史上长期遭受殖民统治,1947年与国内其他民族一起获得独立。根据印度官方2001年人口普查统计,印度斯坦族人口约为3亿,约占印度人口总数的30%。印度斯坦族主要分布于印度北部,如中央邦、北方邦、哈里亚纳邦、喜马偕尔邦、拉贾斯坦邦、比哈尔邦的部分地区以及全国各大城市,散布在恒河中上游的印度斯坦语地区,包括印地语和乌尔都语,均属印欧语系印度语族,大部分操印地语,少数人说乌尔都语。印地语以天城体字母为基础,包含较多梵语词汇,是印度的官方语言。乌尔都语则是在莫卧儿王朝时形成和发展起来的,其中既有印地语、阿拉伯语和波斯语的借词,又有突厥语和其他语言的借词,其文字用阿拉伯字母拼写。印度斯坦族多数人信奉印度教,部分人信奉伊斯兰教、佛教、基督教和耆那教。印度斯坦族支系众多,大体可以分为雅利安人和达罗毗荼人两大类。前者主要包括阿里尔人、查特人、洛蒂人、马利人、卡迪贡比人、拉其普特人、查米达尔人等。后者有邦多人、科尔巴人、拜伽人、莫特拉人、恰布阿人、沙哈利埃人和高尔人等。其中高尔人再分出不少支系,如帕特人、牟里亚人、高亚人、波尔伽人、波罗坦人、波尔海亚人、拉吉衮德人、拉吉牟利亚人等。可见,印度斯坦族是一个总的称谓。上述各色人等的存在,保留了远古时代部落生活的信息,说明印度斯坦民族的融合还没有达到高度统一的程度。他们主要从事农业,种植水稻、小麦、玉米、棉花和甘蔗等,擅长棉毛纺织、刺绣、金属制品等手工业。他们保留了较典型的种姓制度和印度教文化特征,妇女地位低下,婚姻包办,寡妇改嫁困难。节日在他们的生活中占有特殊的地位,例如胜利节、洒红节等,每逢节日,不分高低贵贱,人人唱歌跳舞,纵情欢乐。

孟加拉族:人口在各民族中居第二位,主要聚居于西孟加拉邦,少数散布于阿萨姆邦、比哈尔邦和奥里萨邦。原盛行佛教,后皈依印度教,流行种姓制度,但不甚严格。孟加拉人历史悠久,文化发达,文学、绘画、音乐都很繁荣,主要从事农业,生产稻米、黄麻等。他们主食大米,嗜好吃鱼,鱼的种类很多,多达数百种,喜吃甜食,有一种叫“拉斯古拉”的甜食不仅驰名印度,而且畅销世界。孟加拉人的节日很多,一年12个月中有14个节日。

泰卢固族:又称安得拉人,占全国人口的8.5%,主要聚居于印度东南部的安得拉邦,部分散布于卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦。泰卢固人身材魁梧,强壮结实,肤色多种多样,从浅灰到深黑,除土著保留着原来的纯血统外,其余都是混血人种,兼备南北各人种的特点。他们喜欢吃奶酪,喜欢喝茶,喜欢烟草,尤其嗜好辣椒,不喜欢吃甜食和糖。他们原信奉佛教和耆那教,后来大多数人改信印度教,少数人信仰伊斯兰教和基督教。他们主要从事农业和渔业,种植水稻和烟草,少数人为城市工人。

马拉提族:占全国人口的8%,主要居住在西部的马哈拉施特拉邦,部分居住在中央邦和古吉拉特邦。马拉提人是印度-雅利安人、达罗毗荼人和古希腊人的混合,肤色黄褐,身材矮小结实,鼻子小眼睛大,大部分信奉印度教,少部分信奉耆那教、伊斯兰教和基督教。马拉提人擅长体育运动,在摔跤、板球、曲棍球和羽毛球等方面有特长,他们的节日同样名目繁多,内容丰富多彩。他们主要从事农业,种植水稻、小麦和棉花,也从事手工业,近期城市工人在人口中增加较快。

泰米尔族:主要聚居在东南部的泰米尔纳德邦,部分居住在相邻的喀拉拉邦、卡纳塔克邦、安得拉邦。此外,在印度以外的斯里兰卡、马来西亚、新加坡、斐济、毛里求斯、南非等国家,泰米尔人也为数不少。泰米尔人个子较小,结实有力,肤色较黑,鼻子扁平,嘴唇较厚,头发黑浓。他们擅长诗歌、建筑和青铜雕塑,古典舞蹈和民间戏剧发达。他们原来信奉耆那教,后改信印度教,但与北印度教徒属于不同的教派。他们大部分从事农业,主要种植水稻、甘蔗,少部分从事畜牧业和渔业。

古吉拉特族:主要分布于古吉拉特邦,另有少数分布于邻近地区,如马哈拉施特拉邦。古吉拉特人是雅利安人、达罗毗荼人和塞种人的混合,多数人信奉印度教,少数人信仰伊斯兰教和耆那教。古吉拉特人大多素食,喜欢辣椒等调料,对奶油、豆粉、甜食和脆饼很感兴趣,城市居民以面饼、米饭和油煎饼为主,农村居民以高粱为主。笔者在古吉拉特邦的时候,很少见到肉食餐馆,基本上都是素食餐馆。古吉拉特人用大罐子和大桶装糖,笔者误以为是米罐子和米桶。古吉拉特人节日很多,最大的节日是灯节。过节时,万家灯火,一片辉煌。古吉拉特人主要从事农业,种植玉米和棉花等,有些人善于经商,工商业和各种手工业比较发达,印度大工商业家和金融家有相当一部分属于这个民族成员。

马拉雅拉姆族:主要聚居于喀拉拉邦,少数分布于邻近各邦。多数人信仰印度教,少数信仰天主教和伊斯兰教。马拉雅拉姆人严格遵守种姓制度,多数人属于低级种姓和贱民,社会生活中保存有较多的母系氏族制残余。他们主要从事农业,种植水稻、椰子、芒果、槟榔等,部分人从事渔业。

卡纳达族:主要分布于卡纳塔克邦,少数分布于邻近地区。多数人信仰印度教,少数人信仰天主教和伊斯兰教。他们主要从事农业,种植水稻、棉花、咖啡,少数人从事纺织等手工业。

奥里雅族:主要分布于奥里萨邦。大多数人信仰印度教,保留比较典型的印度教传统和习俗,低级种姓较多,小部分人信仰基督教。他们主要从事农业,种植水稻、小麦、高粱、油菜、甘蔗、黄麻等,主食大米,喜食鱼虾、豆制品、各种蔬菜,爱好喝酒。奥里雅人性格直率,勤劳本分,接人待物彬彬有礼,素以天真无邪著称,男人衣着简单朴素,女人喜欢首饰,穷人几乎半裸体。

阿萨姆族:聚居于阿萨姆邦。阿萨姆人的身体中,至今还流淌着原始澳大利亚人、柬埔寨人、尼科巴岛人、上缅甸人、西藏人、达罗毗荼人的血液。大多数人信仰印度教,少数信仰伊斯兰教。多数人从事农业和畜牧业,少数人受雇于茶园和其他种植园,以大米为主食,尤其喜欢喝茶,绝大多数人深受压迫和剥削,沦为无地农民和雇工。

拉贾斯坦族:主要分布在拉贾斯坦邦,其次在中央邦、安得拉邦等也有分布。大多数人信奉印度教,少数人信奉伊斯兰教和耆那教。他们主要从事农业,但也擅长纺织业、制陶业和各种金属制品,手工业较为发达。拉贾斯坦民间舞蹈著名,妇女酷爱装饰品,喜欢戴项链、项圈、耳环、鼻环、手镯、脚镯和脚铃,花枝招展,美丽动人,男人注重留胡须,以留须为荣。

图5-2 印度女子

锡克族:主要聚居于旁遮普邦,另有少数人分布于邻近地区。锡克人的民族属性与宗教信仰是同一的,信仰锡克教。锡克人身材魁梧,胸部宽阔,肤色白中带褐,性格豪爽开放,活泼乐观,能歌善舞,民间舞蹈享有盛名。锡克人文化水平较高,经济富裕,多数从事农业,相当一部分人服役于军队和警察,少数人以放牧为生,有的则从事纺织、制陶、地毯和木雕等业。海外锡克人也不少。

如果将种族和民族结合起来,按地缘因素来考察的话,当今印度大抵可以划分为三个部分:

(1)中部、北部和西部地区,包括中央邦、北方邦、喜马偕尔邦、拉贾斯坦邦、比哈尔邦、旁遮普邦、古吉拉特邦、奥里萨邦、西孟加拉邦,是雅利安人的家园。渊源于这个种族的主要民族有:印度斯坦族、锡克族、奥里雅族、古吉拉特族、马拉提族、孟加拉族等。

(2)南部地区,包括泰米尔纳德邦、卡纳塔克邦、安得拉邦、喀拉拉邦,是达罗毗荼人的家园。渊源于这个种族的主要民族有:泰米尔族、卡纳达族、泰卢固族、马拉雅拉姆族等。

(3)东北部地区,包括阿萨姆邦、曼尼普尔邦、梅加拉亚邦、那加兰邦、特里普拉邦、米佐拉姆邦,是雅利安人种和蒙古人种的汇合点。阿萨姆族基本上属于雅利安人血统,但又具有蒙古人种的成分,其他民族则是蒙古人种占优势。

世界流浪者吉卜赛人起源于印度。吉卜赛人是迄今唯一没有建立国家的民族,在世界许多国家,都能看见吉卜赛女郎的美丽身影。世界各国对吉卜赛人有不同的称呼:英国人称他们为吉卜赛人;法国人称他们为波希米亚人;西班牙人称他们为茨冈人或佛拉芒人;俄罗斯人、德国人、意大利人、土耳其人称他们为茨冈人;荷兰人称他们为多神教徒、茨冈人;匈牙利人称他们为茨冈人或法老的部落;芬兰人称他们为黑人、茨冈人;波斯人称他们为罗哩;斯里兰卡人称他们为艾昆塔卡;希腊人称他们为阿金加诺人或阿钦加诺人等等。这些名称都是他们流浪到该国后加的,久而久之,也就被该国吉卜赛人所承认。但吉卜赛人自称为多姆人(Rom)(亦译罗姆人、洛姆人)。现在,联合国统一采用的名称为吉卜赛人。

“吉卜赛人”(Gypsies)一词是从“埃及人”(Egyptians)一词演变而来的,这是因为当时欧洲人误认为吉卜赛人来源于埃及。据考证,大约在10世纪以后,迫于战乱和灾荒,吉卜赛人开始离开印度成群结队地向外迁徙。从13世纪起,欧洲大陆便出现了一群群以歌舞卖艺为生的流浪人。他们没有固定的家园,牲口拉的大篷车,既是他们流浪的工具,又是他们的住房。他们就是这样以大篷车为家和交通工具在一个个村镇之间游荡。许多世纪过去了,现在他们的足迹已遍及欧洲、南亚、西南亚、北美、北非、南美、澳洲各国。艰辛的流浪生活迫使他们团结起来,成为世界闻名的流浪民族。

5-3 图吉卜赛女郎

历史学家、语言学家、社会学家经过多次实地考察,不但澄清了吉卜赛人来自埃及的误解,而且得出科学的结论:吉卜赛人是祖居印度旁遮普一带的游荡部落。古代印度教把人分为4个种姓:即婆罗门(僧侣集团)、刹帝利(贵族和武士)、吠舍(农民、手工业者和商人)和首陀罗(指被征服或处于奴隶地位的穷人)。吉卜赛人在古代印度属低级种姓(首陀罗)的民族,处于受歧受压迫的地位,他们处境艰难,为了求得生存,不得不出走流浪。

另据突厥史和印度史记载,公元10世纪后,阿富汗伽色尼王朝不断派军队入侵北印度。阿富汗军队在印度境内大肆烧杀劫掠,给印度居民带来了巨大灾难,其中受劫难最深重的莫过于多姆人。多姆人被迫离乡背井,流浪到异国他乡,形成今天浪迹天涯的吉卜赛人。

此外,在吉卜赛人中还流传着一个神话:有一个体格健壮俊美、能歌善舞的部落,不知什么原因,触怒了天神,天神施展魔法,在他们背后刮起一阵狂风,狂风把他们连人带马吹到了异国他乡。这个神话虽不可信,但却从一个侧面反映出了吉卜赛人的民族特点和历史经历。吉卜赛人擅长音乐,酷爱歌舞,吉卜赛吉他琴手马尼蒂斯、音乐家雷耶在世界上享有盛名。吉卜赛人为匈牙利、西班牙的音乐事业做出过重要贡献。

吉卜赛人不事农桑,喜欢过流浪生活,从事传统职业。男人以贩卖家畜、驯兽、补锅、修理器具和充当乐师为主,他们酷爱马,见到好马,全身热血就会沸腾起来。妇女则以编织、卜卦、卖药、行乞和卖艺等谋生,卖艺主要指表演歌舞。大篷车每到一地,吉卜赛妇女就拉开场子,敲起铃鼓,弹起吉他,跳起欢快的舞蹈。跳舞的吉卜赛女郎,面容美丽、舞姿动人、性格热情、歌声浪漫,人们把她们视为美的象征。因此,吉卜赛歌舞成了世界闻名的歌舞。他们入乡不随俗,因此这种传统的职业习俗和生活方式一直保留到今天。目前,世界上仍有四分之一的吉卜赛人四处漂泊,四分之三的吉卜赛人开始定居下来,开始得到各国政府的安置。

图5-4 吉卜赛乐队

吉卜赛人非常迷信。他们喜食猫肉和刺猬肉,但不吃马肉、狗肉和各种野味,严禁捕猎。男人穿肥大的灯笼裤、皮靴、背心、短外衣、宽皮带或彩色丝腰带,喜欢饰银纽扣,在手杖上安装银质饰物。妇女喜欢鲜艳的色彩,尤其是红黄绿三色,穿花花绿绿的长褶裙,戴花头巾,特别爱戴金银首饰,大多戴项链、戒指和大耳环。实行早婚,不重视文化教育。

吉卜赛人自移居欧洲以来,备尝艰辛。他们每到一个国家,几乎都被看作小偷、纵火犯、巫婆,经常受到歧视和迫害。作为外来的流浪民族,吉卜赛人在传统观念、生活习俗、宗教信仰等各个方面与所在国截然不同。因此,各国都曾禁止他们入境流动,甚至蛮横地加以驱逐。

1499年西班牙国王斐迪南和王后伊莎贝拉曾下令,禁止吉卜赛人继续流浪,否则予以严惩。法令规定,所有吉卜赛人必须有固定住所,否则要在广场上当众鞭笞,鞭笞以后仍没有住处,就要被割掉两只耳朵,然后驱逐出境。1725年普鲁士国王费雷德里克·威廉一世竟下令,对年满18周岁以上的吉卜赛人不分男女一律处以绞刑。1782年匈牙利当局以吉卜赛人有“食人肉”陋俗为由,一次屠杀45名吉卜赛人。从1499年至1783年,西班牙统治者竟陆续颁发了一百多项迫害吉卜赛人的法律,对吉卜赛人严加处罚,使他们深受残害,无所适从。西班牙迫害吉卜赛人的活动一直持续到18世纪末才有所收敛。

19世纪,英国曾把吉卜赛人强迫送往苏格兰煤矿去采煤。英国、法国、西班牙都曾经流放过吉卜赛人,并把吉卜赛人遣送到南北美洲。对吉卜赛人的迫害,在中世纪甚至近代欧洲各国都不同程度地存在。在一些地区,吉卜赛人的奴隶身份一直延续到19世纪中叶。1845年罗马尼亚的一位贵族还在布加勒斯特的报纸上刊登广告,出售他的200户吉卜赛人。

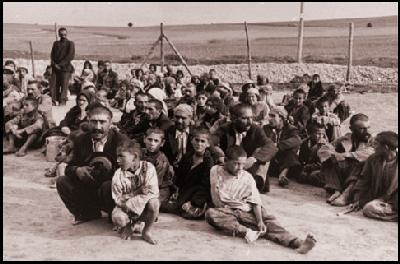

20世纪,德国纳粹在虐杀犹太人的同时,也疯狂地杀害吉卜赛人。1937年冬至1938年德国曾大规模地逮捕吉卜赛人,把他们关押在集中营,绝大多数吉卜赛人都惨死在集中营中。德国当时对吉卜赛人实行种族灭绝的政策,即制止出生、驱逐出境和进行屠杀。据不完全统计,在第二次世界大战期间,大约有50万吉卜赛人被屠杀。

图5-5 德国纳粹集中营中的吉卜赛人

长期以来,吉卜赛人为求得自身的生存和民族的解放,曾进行过不懈地斗争。直至第二次世界大战以后,吉卜赛人受迫害的历史才有所改变。目前,吉卜赛人主要分布在欧洲的罗马尼亚、南斯拉夫、匈牙利、保加利亚、苏联地区和美国,各有50万人,共计约300万人,占吉卜赛人总数的3/4。他们在政治、经济、文化教育等方面的待遇开始有所改善。近年来,各国政府为了消除种族隔阂,增加相互信任,减少社会矛盾,制定了一些具体政策,使吉卜赛人的生活发生了一些变化,但迄今吉卜赛人的境况未能得到最终解决。

不详

不详