接下来介绍的这种培训方法叫“偶发事件”。坦率地说,一般的培训教科书并没有介绍这种方法,只是因为作者本人长期专注于《TTT》课程。在这个课程中,一般会有一个经典环节,就是学员的“现场模拟演练”。通过一段时间的观察发现,学员们对自己演练后,对培训师给予他们的点评非常关注,也经常收到学员的反馈,认为这一环节对其帮助最大。

为什么呢?经过与很多学员的交流与分享,作者发现,能够引发他们更多的兴趣,并且真正重视的根本原因在于,在“现场模拟演练”环节中,学员的所有表现都是现场发生的,而且与其本人有直接关联。这种基于现场发生的事情,用在课堂现场的培训方法称之为“偶发事件”。

既然是“偶发事件”,很显然就不是培训师在课程设计阶段能够清楚知晓,并且呈现出明显的“偶然”特性。但是因为“偶然”,也就是说,现场发生的事情不存在故意设计,是在非常正常的状态中自然发生,表明这种类似的情形或行为表现,也同样可能在现实的真实工作(或生活)场景中出现,所谓“偶然背后有必然”。

所以,用刚刚、现场发生的“偶发事件”作为课程内容的素材,对学员来说,就特别有“镜像反射”的观照作用,并且能够触动到学员对这些事情背后的原因,进行自觉探索与反思。

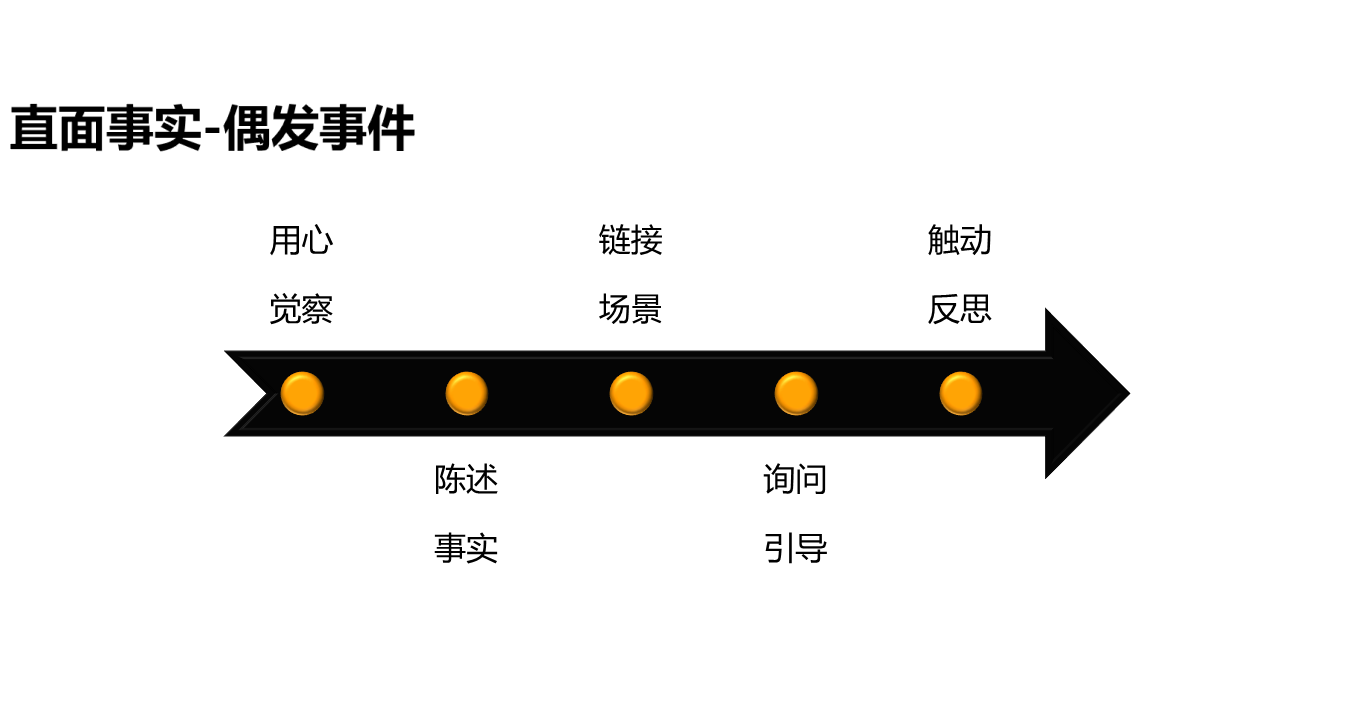

那么,怎么运用这种培训方法呢?一般有以下五个步骤,分别为:用心觉察、陈述事实、链接场景、询问引导和触动反思,如图3-5所示。

图3-5 直面实施—偶发事件

简单介绍各个步骤操作过程中需要注意的一些关键节点。

关于第一个步骤“用心觉察”。这是运用“偶发事件”的基本前提,如果培训师在现场对一些事情或现象“视而不见”或“熟视无睹”,这种方法就无从谈起。

所以,培训师首先要有这个意识,并且在这种意识的指引下,密切关注现场可能发生的事情或出现的现象(可以重点关注学员的行为表现)。一旦出现某些比较有意思,甚至很多学员都参与其中的事情(主要在课间时段),培训师就要思考,这些事情或现象是否有一定的代表性?是否可以和课程内容进行合理的嫁接?

这些问题得到确切的回馈之后,培训师就可以进入第二个步骤,即“陈述事实”。需要特别注意,培训师在陈述事实过程中,要保持客观中立的态度,切记不能预先做出主观评判或预设行为背后的可能动因。

在事实陈述完之后,培训师需要将这些事情或现象连接到现实生活(工作或学习)的真实场景中,这叫作“链接场景”。

然后以问题的方式,向学员询问,发生这些行为或产生某些现象背后可能的原因,称之为“询问引导”,即通过问题牵引学员对此进行思考。

最后,经由学员自主思考之后,形成对其自身的观照,进而触动学员寻找调整或改善的路径。

从以上完整的操作过程的剖析,我们可以看到,“偶发事件”培训方法的有效运用,对培训师是否真正专注于课堂现场有着极高的要求。

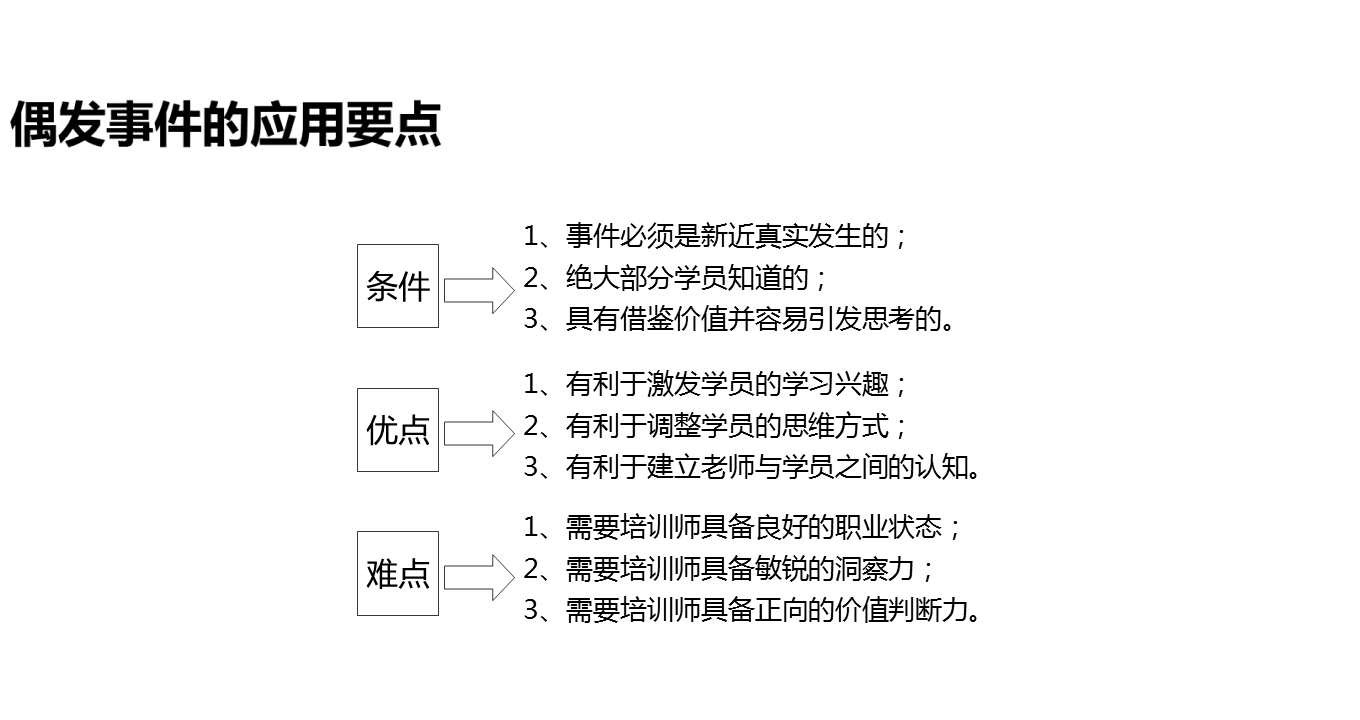

与此同时,在运用“偶发事件”这一方法时,还需注意一些事项。比如,培训师所采用的事件需要具备一定的条件,虽然这一方法具备很多的优点,但对培训师自身的要求也很高。偶发事件的应用要点,如图3-6所示。

图3-6 偶发事件的应用要点

所以,虽然培训师运用更多的培训方法或培训技巧,会对课堂进程的推进有很大的帮助。但是,无论运用什么样的手段,无论借助什么样的形式,最终起决定性作用的因素,还是会回归于培训师一些良好的职业习惯,包括是否真正用心在自己主讲课程的研究上,在培训现场是否真正用到足够的心思,是否真正在自觉承担培训师的职业使命和职责等,都是我们提到的“冰山模型”中看不见的部分,需要培训师自觉夯实。

廖信琳

廖信琳