让笔者记忆犹新的一场足球比赛是这样的:当比赛陷入胶着,防守一方已经布好了阵容,几乎没有留下任何漏洞,进攻方貌似无计可施。但是,前锋队员突然起脚远射,皮球直接入网!石破天惊的进球令人荡气回肠!

在很多研发体系改进场景下,企业并没有足够的资源和时间,让全盘的改进方案付诸实践。那么在管理实践中,是否存在这样“简单粗暴”,却一击中的的方法?

运用高德拉特博士提出的TOC14理论,就可以让我们的改进举措更加简捷有效。TOC有一套思考的方法和持续改善的程序,简单地说就是最大限度地识别、利用、改善甚至打破业务链条中的瓶颈,以谋求最为经济、直接的改进效果。

使用TOC方法,最为关键的就是不为纷繁复杂的表象所迷惑,能够准确识别瓶颈,并且提出针对性的措施。与谋求全局化的改善思维有所不同,这种方法“直接”得令人抓狂,但却辛辣无比、直中要害。

案例:小鬼当家

笔者在对某大型国企的项目管理体系进行调研时,大家提出了很多问题,比如跨部门协作不顺畅、部门经理不愿意放权、项目经理缺乏权利、资源冲突和挤占、项目之间的人为协调困难、相类似的技术问题重复发生、缺乏共享等……

将这些典型问题一网打尽的企图显然是不现实的。这些问题涉及不同领域和层次,而且相互关联,该企业目前也无意进行系统化的管理变革。那么是否存在简洁有力的改进切入点?

在调研访谈期间,笔者注意到一个细节:大家常常谈到资源问题,“资源问题就不要再反映了,领导都知道,不过目前谁也解决不了”“研发部门就是那么几个人、几条枪,即使提出要求,到头来还是排队等他们一个一个做”……

TOC在项目计划管理领域派生出的关键链分析方法,告诉我们项目计划的制定和执行需要考虑资源配置。那么在当前公司,显然研发资源配置成为大家关注的重点,到底哪些资源成为瓶颈?

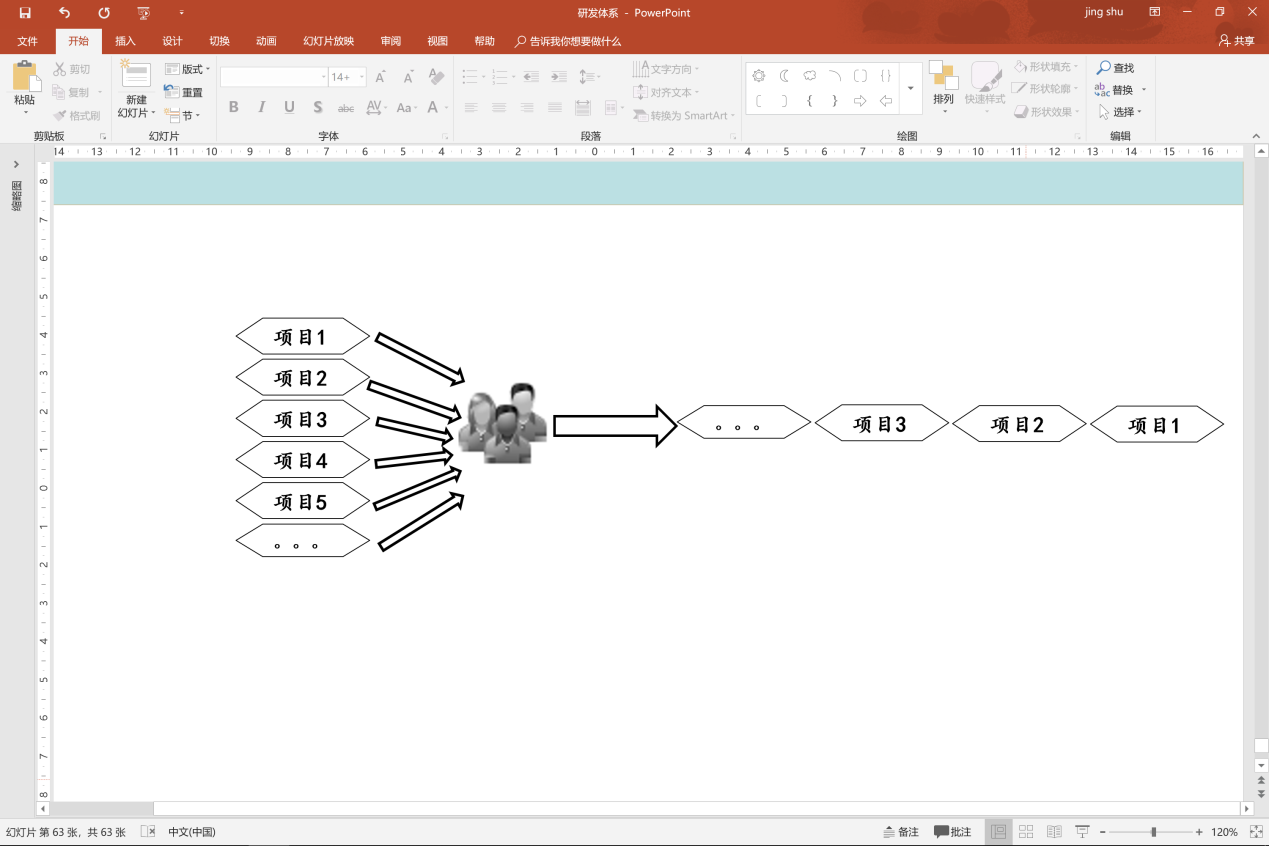

带着这些问题,我们进一步了解到,原来大家所说的资源紧张,具体就是PCB布线工程师:只有3位该专业工程师,负责几十个研发项目中的PCB布线工作。当诸多项目处于详细设计阶段,该项工作成为瓶颈:这些项目的进度受制于3位PCB工程师的工作产出。也就是说,这3位工程师决定了该大型企业的项目群整体运作效率。如图2-3所示。

图2-3项目整体运作效率受制约

这里并非立足于解决该公司研发体系方方面面的问题,而是针对项目运作低效、研发资源忙闲不均的问题给予针对性改进。当识别到瓶颈所在时,解决措施包括项目优先级排序、招聘/培养合格的专业工程师、部分工作外包等。从实际结果来看,改进效果是明显的;接下来,我们需要观察当前的瓶颈,再提出针对性的改进措施。

也许有人会担心,这样的解决方案是否过于单薄,是否可以被企业所接受。笔者需要澄清的一点就是,并非企业规模越大,解决方案就需要越复杂;也并非企业存在的问题越多,解决方案就越要包罗万象。解决方案的针对性和合理性是首先需要考虑的,提供“实践有效”抑或“貌似有效”的解决方案,取决于改进者和企业方的认识与接受程度。

◎ 类比法

类比法就是通过和相类似项目/工作的细节对比,来挖掘问题产生的原因。运用类比法,关键是要寻求到适当的对比标的,从对比中发现那些最重要的影响因素。

一家通信设备制造公司,一个工程实施项目交付结果并不令人满意,工期远远超过预期,期间出现了很多次重大变更,最终导致成本没有控制住。项目团队承担了很大压力!实事求是地讲,这个项目确实在技术要求上具有相当大的难度。但此前的一个项目也是高难度的,和这个项目相差无几,并且完成得很好,项目的主要干系人(销售经理、公司主管、客户方,还有就是项目团队)都挺满意,客户为此还写了一封感谢信。

两个项目一对比,高低立见分晓:明摆着失败的项目意味着项目经理和团队成员能力不行、责任心不够。

然而事实真的是这样吗?

其实,前一个项目的难度是大家公认的:公司特意将价格压得很低,工期承诺得很紧张,主要是为了打击竞争对手。为了这个项目,公司不惜血本从电信设计院高薪聘请了两位有着多年网络设计和现场实施经验的专家,有效地弥补了公司在这方面的短板。

在外援的鼎力支持下,这个项目实施过程比较顺利,总体性能指标达到了客户的要求;从公司层面来讲,通过这个高难度项目的洗礼,一致认为已经具备了重大项目的实施能力。对于接下来的项目,想当然地认为凭自己的实力就可以胜任,没有再聘请外部专家;项目团队不可谓不努力,遗憾的是力不从心,最终铩羽而归。

通过对比发现,两个项目相似度很高,问题是项目团队的资源配置和业务能力具有很大差异,导致项目的结果不同。对于结果不佳的项目团队,主要问题在于没有及时判断出业务能力不足以支撑当前项目的重大风险,并非责任心的问题。

靖爽

靖爽