一、生产效率化改善的基本思路

生产效率就是生产活动中产出和投入的比值。管理和改善的目的是要将必要的投入量控制在最小,而取得最大的产出。换句话说,管理和改善活动的目的是尽一切可能降低生产成本,提高生产活动的附加价值。

在企业管理中,所有的产出不外乎两方面的内容,一方面是数量意义上的成果,如生产量、成本等;另一方面是产品和技术质量意义上的成果,如质量等。因此,为了提高生产效率,就必须从开展质量和数量两方面的管理改善活动着手。

(一)提高生产量和减少投入量的活动

(1)设备效率化活动。提高设备效率,使设备在单位时间内的产出量最大化。

(2)人的效率化活动。通过设备的改进,工艺技术水平的改善来提高人均生产台数或生产量。或者通过作业改善和自动化、少人化活动,达到提高生产效率的目的。

(3)计划及管理效率化活动。为了保证生产活动的顺利进行和提高生产效率,要进行最合理的生产计划、调度及材料采购工作,并将物流方面的损耗降到最小。

(4)物料等投入管理效率化活动。有效控制和减少材料、工具、能源的投入量,将它们的损耗降至最少。

(二)提高产品品质活动

提高产品品质活动

通过提高产品品质稳定性,减少生产过程中不良品的产生,减少由不良品造成的返工及修理损耗,从而达到提高生产量的目的。

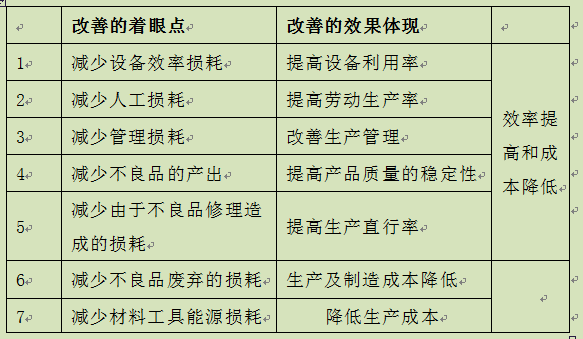

用表5-1可以很清楚地描述生产效率化各个部分的含义。产出数量的最大化、投入数量的最小化、产品和技术质量的改进最终都是为效率的提升和成本的降低服务的。

表5-1 改善项目与期待效果的对应关系

总之,改善管理、提高效率和降低损耗会增加生产活动的附加价值,增加企业经营效益。

二、影响生产效率的16大损耗

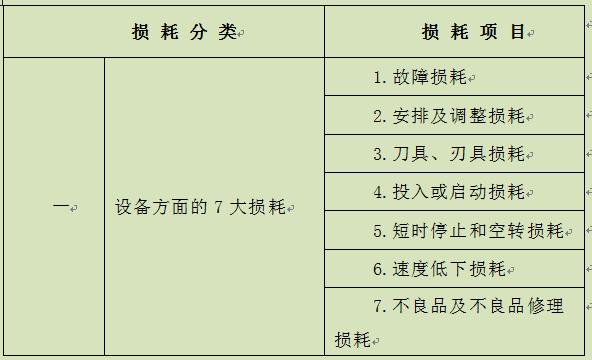

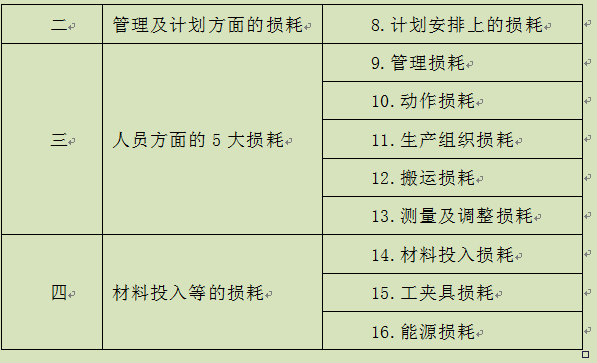

影响生产效率的因素在本书中称之为损耗。损耗的种类有许多,不同的行业及不同的企业,其内部存在的损耗也不尽相同。就生产加工型企业来说,一般存在如表5-2所示的设备、管理、材料及人员四个方面的16大损耗。

本节将对生产加工型企业的16大损耗进行说明,具体如表5-2所示。。

表5-2 影响生产效率的16大损耗

(一)设备方面的七大损耗

1.故障损耗

由慢性或突发性故障造成的损耗叫作故障损耗。如果对故障的理解不明确的话,就会造成对故障损耗理解的偏差。所谓故障,可以作以下定义:

故障就是伴随着功能的停止或降低,为了使功能恢复和复原,需要实施零件交换和修理的过程。一般来说,修理或恢复时间在5分钟以下的情况除外。

有些故障是突发性的,原因易于查找也便于后续的对策。也有些故障是慢性的,它频繁发生,但又很难找到根治的办法,这类故障很多都被长期搁置。任何一家企业都或多或少地存在这个问题,而且它在故障的总量上又占有很大的份额。

TPM活动的目的是追求故障和损耗为零,这就需要我们改变从前那种“故障是不可避免”的错误认识,通过各种有效的办法和途径,如自主保全活动等来达到减少故障的目的。

2.安排及调整损耗

在产品A生产结束,向产品B切换或过渡的过程中,产出完全满足质量要求的B产品之前所耗费的时间,我们叫作安排及调整损耗。比如,注塑加工及冲压加工的换模、试模过程,流水生产线所生产机型的切换过程等都会发生类似的损耗。

在现代化大型生产线及借助高价生产设备进行生产活动的过程中,无谓的时间浪费应极力避免,因为短暂的时间损耗会带来人工和设备利用率的巨大浪费。

事实上,针对这一课题的研究及缩短损耗时间的努力从来就没有间断过。由于市场和顾客需求的多样化,产品越来越趋向于小批量多品种(需要进行切换的次数也随之增多),在某些行业内,现代化的流水线生产方式已经很难适应发展的需要,客观上也要求对生产方式进行彻底的变革(引进精益生产系统和全新的生产方式)。

现在进行的一些有代表性的生产革新运动,比如柔性生产方式、一人生产方式、细胞生产方式等都是为了解决这些课题的。

3.刀具、刃具损耗

刀具、刃具损耗是指刀具、刃具损坏或定期交换时产生的时间损耗,及随之产生的产品不良品损耗。

随着新材料的使用及形状研究的进展,刀具、刃具的使用寿命延长,从客观上讲这一类的损耗得到了一定程度的改善。但是为了达成以下目的,我们还是有必要对其给予关注。

(1)夜间无人监管情况下的运行;

(2)提高设备综合效率;

(3)降低刀具、刃具费用。

4.投入或启动损耗

投入或起动损耗是指在以下几种情况发生时,产品质量达到稳定之前所产生的时间上或产量上的损耗。

(1)定期维修之后的重新起动;

(2)长时间停止后的重新起动;

(3)休假之后的重新启动。

对某些加工设备来说,这一类损耗发生的主要原因是由于热效应产生的热胀冷缩等造成的。

要减少起动损耗,最重要的是要从研究热变形与时间、工件尺寸之间的相关关系着手,确定一个合理的起始空转时间的长度。

5.短时停止和空转损耗

短时停止和空转损耗的定义如下:

(1)它是一种短时间的功能停止;

(2)经过简单的处置(异常工件的去除和复位)即可以恢复正常;

(3)并不需要进行零件交换和修理;

(4)恢复时间在数秒至5分钟以内。

从定义可见,这和故障是有本质区别的。比如说,工件在滑板上阻塞造成机器空转,物体的异常移动引起感应器暂时失效,或传感器误动作造成机器短时停止等都是这一类的情况,只要除去工件或异常物体,机器就会恢复正常运转。

此类停止或空转损耗每一次的时间都不长,往往容易被人忽视,但次数多的话也会极大地影响生产效率,必须引起我们重视。

6.速度低下损耗

速度低下损耗是由于设备的速度设置在设计速度以下,或者设计速度低于现在技术水平要求而造成的速度差损耗。

前者的情况是,假如设计的生产时间周期是50秒,而实际上的生产运行周期是55秒,这时的速度损耗便是5秒。后者的情况是,设计速度是60秒,而经过改善后的技术条件可以把时间周期降为50秒,但是由于人为因素(没有及时跟进)继续以60秒运行或生产,这时的速度损耗是10秒。

为了提高生产效率,就要认真研究产生速度损耗的原因(比如,新员工在未达到培训要求之前被配置到生产线上就会引起速度低下的问题),通过消除这些原因使得实际速度达成设计速度的要求。

速度损耗是设备损耗中影响最大的因素之一,必须给予重点研究和对策。

7.不良品及不良品修理损耗

在生产过程中,会发生产品的不良问题。由于不良问题的不可修理而造成的废弃损耗,和不良品的修理所造成的时间损耗就是不良品及不良品修理损耗。

不良问题可以分成两种:一种是容易实施对策的突发性不良问题,另一种则是难以实施对策(如毛边、毛刺等)并且可能被长期搁置的慢性不良问题,那些需要实施修理或追加加工的情况一般被列为慢性不良问题。

针对慢性不良问题,需要研究不良问题发生的机理,彻底消除引起不良文艺的原因(即消除发生源),从根本上防止不良品的产生。

(二)计划停机损耗

为了保证设备的运行特性及产品质量、安全、信赖性,安排一定的时间对设备进行停机保全是很有必要的。这一停机过程的时间损耗及随后启动过程中的产量损耗就是计划保全损耗。

影响计划保全损耗的因素是每一次的停机时间(即保全所需时间)和停机周期(两次停机之间的间隔)。因此,通过提升保全效率和保全能力以减少每一次的保全时间,并延长停机周期,最终达到减少计划保全损耗的目的。

(三)人员效率方面的五大损耗

1.管理损耗

所谓管理损耗就是指如材料、零件等待(采购或搬送的延迟)、指示等待(计划的安排)及故障修理等待等,即由于管理上的原因和要求造成人员效率的损耗。

2.动作损耗

动作损耗包括由于不经济的作业动作造成的损耗、技能差异造成的损耗及(区域、物品)布局不合理而引起的步行损耗等。

如果从作业动作的经济性来考察动作损耗,我们可以看到如步行、转身、弯腰、曲背、提脚、单手或双手等待、动作过大等都是动作损耗。看似是小事,但是不可否认,在任何的生产现场动作浪费无疑是最大量存在而且最容易被忽视的。有些生产现场,员工的作业像太极拳或电影里的慢动作,没有节奏感,看起来懒洋洋的没有生气。

要解决作业动作浪费问题,借助于IE(工业工程)手法是很有必要的。

3.生产组织损耗

生产组织损耗是指多工序之间、多作业台之间的等待损耗及流水线生产中的工序作业时间不平衡所造成的损耗。本章第二节的图5-1就是一个典型的事例,即由于生产线的线速度设置是由瓶颈工序的作业时间决定的,其他工序的作业时间较少,造成人工的等待浪费。

另一方面,由于作业者的熟练度不够或者个人能力差异,还会出现相应的损耗。

4.搬送的损耗

搬送看上去是必需的,但实际上却是无价值的,如零件或成品的搬送等。我们可以从缩短搬送距离、提高运载效率、改善搬运工具等多个方面来减少搬送损耗,提高生产效率。

5.检查、测量及调整损耗

为了防止不良品的产生和不良品流出到下一道工序或客户手中,在生产过程中频繁地对零件或产品进行检查、测量和调整,造成了作业时间的浪费。

生产过程中可能出现的问题越多,则需要设置越多的检查、测量点,解决这个问题的办法就是改进生产办法或强化对生产过程4M条件的控制,消除出现问题的可能性。

(四)材料投入等方面的三大损耗

1.材料等投入损耗

材料投入损耗是指某些特定的生产过程中,材料投入量与产品产出量(重量和数量)的差额。

如冲压及切削加工等,产品的重量总是小于投入素材的重量。我们看到,有些时候这个损耗可以达到80%的程度,是触目惊心的。只要你能留意这一类损耗,事实上解决这类损耗的方法是很简单的。

笔者通过对许多企业观测后发现,越是大型企业这类损耗越严重。

2.工、夹具损耗

在进行生产活动的过程中,伴随着工具、夹具等的制作、维修、损坏甚至丢失而产生的各种费用就是工具、夹具损耗。

生产活动所需的其他消耗品,如切削油、药品、交换用易耗零件等也包括在工具、夹具损耗之中。

事实上,除了正常的使用消耗之外,工具、夹具的丢失也不能忽视,一些管理混乱的企业为此伤透脑筋。而且,这类损耗很容易被忽视,如果给予足够的关注(进行统计和分析),你将会大吃一惊。

3.能源损耗

能源损耗是指电力、燃料、蒸汽、压缩空气、水资源等的浪费。只要我们从细微处着眼,进行全方位的改善,就一定能够收到很好的效果。

减少能源损耗还是环境改善的重要内容之一。

三、管理活动中的损耗构造图

如果应用一定的分析手法,将构造图中的损耗分解到足以进行单次记录、统计的程度,那么降低损耗的活动就可以很快收到效果。

这里所说的损耗构造图是有普遍意义的,所有部门都可以根据对自身业务的分析演绎出本部门的损耗构造图。

四、设备方面的损耗及效率计算

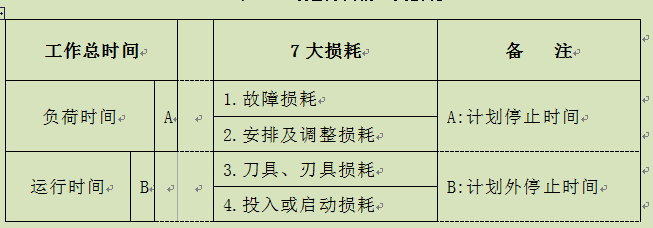

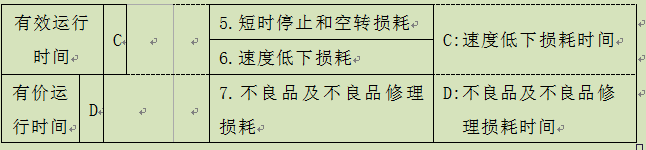

表5-3 设备方面的7大损耗

如表5-3所示:

(1)工作总时间。工作时间是指在一天或一个月内设备可以运行的总时间。

(2)负荷时间。负荷时间是指一天或一个月中除去计划停止时间以外设备必须运行的时间。计划停止时间包括生产计划上的休息时间、设备维护的停止时间、管理上需要的早晚礼时间及其他有计划的停止时间。

(3)运行时间。运行时间是指负荷时间减去故障、调整、刃具交换及其他停止时间以后的时间,即设备实际运行的时间。

(4)有效运行时间。有效运行时间是指运行时间减去短时停止、速度低下损耗时间之后,以一定速度有效运行的时间。

(5)有价运行时间。有价运行时间是指有效运行时间减去不良品及不良品修理时间之后的部分,即实际生产出良品的运行时间。

(6)时间运行效率。时间运行效率是有效运行时间和负荷时间的比值,其计算公式如下:

时间运行效率=(负荷时间-计划外停止时间)/负荷时间×100%

(7)速度运行效率。速度运行效率是指基准加工周期与实际加工周期的比值,是表示速度差的一个指标,其计算公式如下:

速度运行效率=基准生产周期/实际生产周期×100%

(8)有效运行效率。有效运行效率是表示生产持续性的一个指标,它的计算公式如下:

有效运行效率=生产总数×实际生产周期/运行时间×100%

(9)性能运行效率。性能运行效率是一个衡量速度差的指标,指设备的实际运行速度和设备的固有(速度)能力(即设计能力)之间的比值。

性能运行效率=基准生产周期×加工数量/运行时间×100%

注:基准生产周期一般是指设计生产周期。但是由于生产加工品种、品质条件的不同,设备所能达到的基准生产周期可能发生变化,因此有时候还可以用目前理想状态下的生产周期或者至今最高水平的生产周期等来计算性能运行效率。

(10)良品率。良品率是良品和加工总数的比值。

良品率=(生产总数-不良品数)/生产总数×100%

注:不良品数=启动不良品数+工序内不良品数+修理数

(11)设备综合效率。设备综合效率是时间运行效率、性能运行效率和良品率的乘积。它是评价当前设备的运行时间、运行速度、良品率的一项综合指标,也是衡量生产活动中由设备创造的附加价值多少的尺度。

设备综合效率=时间运行效率×性能运行效率×良品率

计算范例:

一天的工作时间: 60分×8小时=480分钟

一天的负荷时间: 470分钟

一天的运行时间: 400分钟

一天的生产数量: 450个

基准生产周期: 0.64分钟/1个

实际生产周期: 0.8分钟/1个

不良率: 5%

停止时间: 早晚5S时间10分钟,故障30分钟,调整40分钟,共计80分钟。

根据以上的数据可以做以下计算:

(1)时间运行效率=400/470×100%=85.1%

(2)速度运行效率=0.64/0.8×100%=80%

(3)有效运行效率=450×0.8/400×100%=90%

(4)性能运行效率=0.64×450/400×100%=72%

(5)良品率=1-5%=95%

(6)综合效率=0.851×0.72×0.95×100%=58.2%

(7)短时停止时间=480-0.8×450-80=40(分钟)

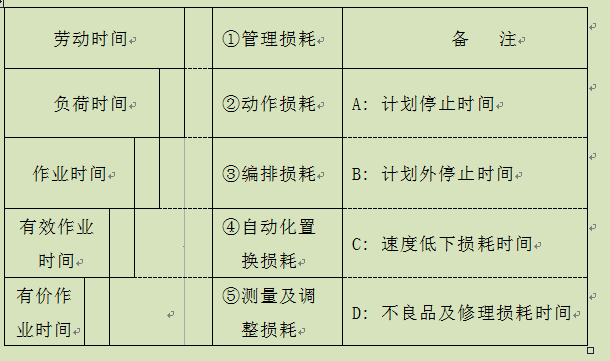

五、人员方面的损耗和劳动生产率

如表5-4所示:

(1)劳动工时。劳动工时是企业支付工资的时间,一般来说,企业劳动时间为一天8个小时。

(2)负荷工时。负荷工时就是劳动工时减去休息时间、早晚礼时间及其他计划等之后的部分。

(3)作业工时。作业工时就是实际投入作业中的时间,即负荷工时减去由于设备故障、调整、刃具交换、启动等引起的设备停止时间及寻找取用零件、工具等所需时间。

(4)有效工时。有效作业工时就是实际实施作业的时间,即作业工时减去由于人员配置不合理造成的不平衡损耗工时、非正常作业工时及自动化置换不足损耗工时。

(5)有价工时。有价工时就是有效工时减去生产不良品、不良品修理及由于质量不稳定造成的频繁测定所需工时以后的与实际产出直接相关的工时。

(6)设备综合效率与人员工时之间的关系。设备综合效率的提高除了与设备方面的7大损耗相关之外,它还受人员的作业方法、熟练度、作业场所的布局等引起的人员工时损耗的影响,而这个影响的具体体现形式就是降低设备的性能运行效率。

一般来说,人员的劳动工时、负荷工时及作业工时是比较容易确定的,但是要精确地确定(纪录)人员的有效工时和有价工时却是一件较困难的事情。但是,我们可以通过实际生产量的多少来推断人员动作浪费的总量。

计算范例:

计算某生产线的人员动作浪费。

一天的负荷运行时间: 460分钟

设备故障等停止: 50分钟

调整停止时间: 60分钟

基准运行周期: 0.5分钟/1个

理想的性能运行效率: 82%(无速度低下损耗)

实际生产数量: 450个

从以上的数据可以做以下计算:

(1)日最多能生产数量=(460-50-60)/0.5×0.82=574个

(2)实际性能运行效率=0.5×450/(460-50-60)×100%=64.3%

(3)人员动作浪费=82%-64.3%=17.7%

即由于人员的动作浪费造成设备的性能运行效率下降17.7%。

六、材料投入等三大损耗的计算

三大损耗是指材料损耗、能源损耗及模具工夹具损耗三个方面的损耗。

材料损耗的改善可以用材料利用率提高来描述,能源损耗及模具、工夹具损耗的改善可以用削减率来表示。

(1)材料利用率提高=1-改善后材料投入量/改善前材料投入量×100%

(2)能源削减率=1-改善后能源投入量/改善前能源投入量×100%

(3)模具、工夹具损耗削减率=1-改善后投入金额/改善前投入金额×100%

刘承元

刘承元