社区超市与大卖场、便利店到底有什么商品上的区别?许多公司只是在做简单的加减法。从定位上说,社区超市兼具便利性要求和大卖场的丰富性要求,如何确定其中的边界确实让人为难。

1.生鲜

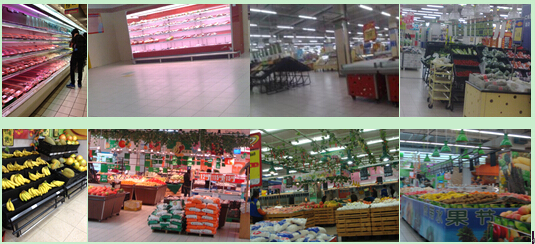

我们在网上传阅的都是好的照片,线下却会看到大量令人失望的现场。对社区店来说,熟食、面点、面包和水果依靠一两个没有积极性的大龄员工,缺乏专业打理,面临沿街专业店的冲击, 很难做好。这个问题不解决,社区店很难有希望。图2-5为社区店的生鲜部照片。

(特别说明:以上照片并非一家,陈列品项能实际购买的也不多)

图2-5社区店的生鲜部

拿生鲜开源,需要社区超市真正做好生鲜。“真正”二字的价值,在于社区店中,生鲜赚来的毛利额,能够作为支持实体店的生存。门店10%~14%的毛利水平,没法承担仅薪酬占比就已经达百分之六七个点的成本状况。当门店的生鲜占比超过50%时,主要向生鲜要效益。

连带购买,社区超市似乎应该少一些这样的奢望,因此,人气可能不是主要的衡量。做真正能够赚钱的生鲜,才是社区超市生存的核心。那样的话,生鲜经营可能不完全是大卖场规模化的生鲜经营做法了,而是销售真正有性价比的东西,实现“有限低价+高性价比+部分高品质”的组合,社区做低价和精品恐怕都很难生存。当然说说容易,做起来真的很难。

自营熟类生鲜,现阶段似乎更不看好,也很少有企业像模像样地在认真做。像熟食、面点和面包,不管自营还是联营,都非常建议用临街或线外专业店,并且位置一定应该便利。对顾客来说,这仅仅是功能选择,因为顾客比较的对象绝对是沿街格子铺中的专业店。不做全项生鲜,超市就是残废的便利,因此超市需要这项功能,而且必须是好的,专职经营一般比混搭管理干的要好些!

2.选品

我们看到目前很多的社区超市,主要舍弃的是服装、家电、大型杂货。但从功能小类上看,几乎是卖场的缩小版,五脏俱全,其中特别是日用杂货占有大量的空间,理由是毛利高。

这本也无可厚非,但什么是社区的?个人认为便利生活是核心,而“高频购买+应季需求”应当是社区超市便利的核心。店长杂志某期介绍了一家以高频商品为主的超市案例,单品不多,但周转很快,坪效很高。高频便利商品应当作为社区选品的核心。

在我们不知道什么是高频便利品的情况下,就让销售事实来指导。众多的文章也揭示了清理滞销商品比引进新品更加重要。社区店必须让商品快速流动起来,产生毛利。商品淘汰应有高速的处理机制,保障肠道健康。所谓要放一些商品作为结构组合,不过是自欺欺人罢了。2080法则是永远存在,但更加合理的存在比存在更重要。

3.功能

一谈到社区商业,众多的人想到的是社区服务,似乎要把缴费、送货、干洗、彩票、亲民、亲子、托儿、福利、养老、社交等服务功能全部整合进来,事实上我们想多了。在社区商业中,所谓的社区功能非常复杂,应该是多种力量共同完成的。津工社区超市算是有些内容了,但搜搜网上的照片(图2-6),我只能说还需要进步。

图2-6津工社区超市

社区超市本质上还是先做好社区商品销售功能再说,销售便利应当作为社区超市的核心。

但这并不排除在社区超市中附加服务功能。只是如果有些内容你做不好,不如交给专业品牌来操作,超市线内应当主营“商业基本款”。许多超市仅仅在收银线出租格子铺,但往往只有几家生意好,其他死区很难解决。在可能的情况下,建议也可以采用店中柜台的形式。从综合功能的角度设计社区超市商业的功能内涵,我们期待更多的创新,社区超市的服务应该从现有功能配置进行差异化选择,重雪中送炭,轻锦上添花。

这让我们想起现有的超市联营,目前主要是茶叶、肉松、滋补品专柜、凉拌菜、杂粮、海带等占据。从功能角度,小联营可以短租,经常换,保持卖场功能活力,以满足顾客喜新厌旧的口味要求。

超市目前进行众多的跨界探讨,事实上是超市物业效率最大化和功能丰富化的尝试。超市和餐饮、和咖啡、和甜品等跨界组合,这些创新先于一线城市发生,本身也是市场需求的结果。这些跨界业态的生命力和可复制性有待观察,毕竟面临专业店竞争的问题。我始终认为,如不能提供专业的内容,消费者总有一天会舍弃你。

然而跨界提供更多服务价值却值得我们借鉴,只不过社区超市需要保障能达到专业服务的基本面,然后不断迭代。

沈奎

沈奎