我们来看第一个坑,现场没有确认后续决策落实的安排。我们常常在辅导企业的时候说这样一句话:“决策如果不采取行动那和没有决策没有任何区别!”

很多时候我们陪企业开经营分析会,发现每个部门汇报的时候都做了大量决策,但是并没有指定谁为这个决策的落地负责?哪些人支持?项目关键节点是哪些?最后确认问题是否被解决的衡量指标是什么?我们听到的是以下几句话:

“那就这么定了,这件事情你们做一下。”

“那这件事情就这么办。”

“好,那我们就这么做,看下一个主题。”

“那×总你负责这件事情。”

这种类似的话是不是听了很熟悉,最好的也就最后一句有个负责人。但往往以这样的语句来结束对问题的探讨,最后问题的落实也就是一句空话。如果没有确认行动计划,也没有得到相关参会者的承诺,会议最终效果可以说是用“零”来形容。

制订行动计划有两个作用:第一,是为了明确后续落实安排,谁负责,谁参与,什么时间,如何算完成,确保一切落实的关键项都部署到位。第二,是为了得到相关人员的承诺。我们部署的工作任务需要得到相关负责人的承诺,如若对方没有意愿或者近期工作过多无法安排,而最高决策人不多过问就直接安排,很有可能最后导致决策落地也是困难重重。所以,我们需要在这个环节获得相关人员的承诺。只有承诺了,相关人员才会为他们的行为和结果买账,他们才会朝着承诺努力,排除万难只为达成他们的承诺。如果在会议上没有获得这份承诺,这对相关人员来说,就是临时被安排的活,重要性远远在其他工作之后,待到有空时再来处理,一拖再拖,直到决策措施的落地彻底消失在脑中。

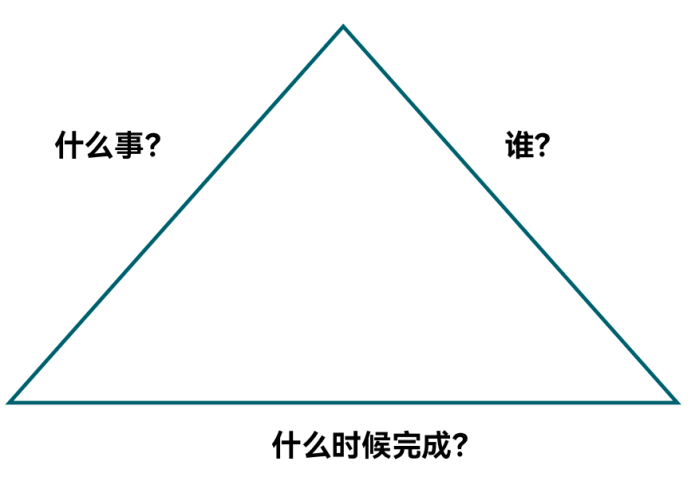

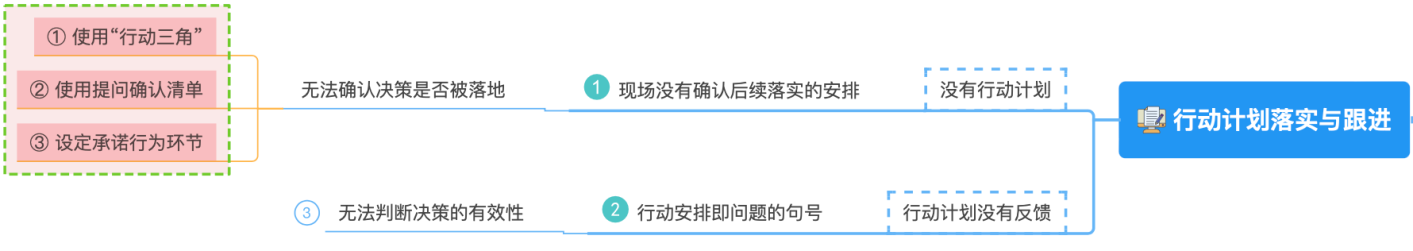

面对这个坑有三个行为改变的建议:第一,使用“行动三角”这个工具。三角形的三条边分别是行动计划的3个重要因素“谁”“什么事”“什么时间”。如图5-2所示。

图5-2 “行动三角”

“谁”指的是谁负责这件事,这里包含负责人和参与者、协助者。最重要的是,负责人一定要明确。负责人必须是参会人员,如果某项行动被分配给非会议小组成员,他并不清楚事情的前因后果,累死累活做出来的未必是我们真正需要的,反而因此错过了问题被解决的最佳时间。特别是定期的规律性会议,如果不是其中某个参会人负责,后续我们将无从获得关于决策落地的进度和有效性反馈。

举例:在一次核心的客户分配会上,大家正在思考这个优质客户安排谁来对接服务,但大家手头上的事都很多,也对这位客户不是很熟悉,于是有人提议将这个客户安排给新来的华经理,但他当时不在场,并不清楚这个客户的任何信息。

一周后,大家问这个重要的客户的服务进度如何时,没有人知道,问华经理,他表示:“这是谁?我只听谁提过一下,但并不清楚我要做什么,所以也没放心上,现在是需要我做什么吗?”很显然,现场的人都很惊讶,又觉得好像华经理的回答没毛病。

“什么事”指的是我们解决问题具体需要做的事。不是指问题本身,它可以是我们解决问题的关键节点、具体步骤,也可以是解决问题的关键策略。不论它是什么,都必须包含衡量这个问题是否如期被解决的衡量指标。比如衡量我们是否解决了员工大量离职的问题,我们有员工离职率的数据对比;衡量我们是否解决了库存大量堆积的问题,我们可以用库存与销量的动态占比;我们衡量产品质量问题,可以用一次性出库成功率这样的指标来衡量。总而言之,这里的事是可执行的任务,并且可被验证完成与否。

“什么时候完成”指的是问题解决的时间。如果是项目制的行动计划,最好包含关键节点完成的时间,避免到最后才发现要延期了的情况。或者因为没有关键时间标记,无从回顾进度,逐渐被人们忘却的情况。

举例:某医疗设备研发公司,这两年一直在攻克一项新的技术,因为技术很难很复杂,没有相关经验的人员,一切都在摸索中,一年多过去了,还是没有明显效果。一天众人在会议上提议,能不能请这项技术的负责人给他们讲讲新技术的攻克难关都有哪些,每个技术节点大概需要多久。他们也好提前准备新技术上市后的组织动作,届时市场部、生产部都可以提早做好准备。于是技术负责人讲了几个关键技术难点,并且大概做了每个技术难点应该所用的人天攻克时间。结果大家后来推算发现,距离第一个关键时间节点已经过去了2个月,他们才快完成。经这推算提醒,技术负责人反复核对,发现他们实际完成的时间比他预估判断的晚了太多,后来就现场定下了关键时间节点和最终完成期限,并且在每个时间节点及时和其他部门同步。最终在第二年的上半年就完全攻克了新的技术难关,并得到了相关的权威机构认证。

故事中负责人前期对于行动三角的什么时候完成,没有把握,导致一直是脚踩西瓜皮,滑到哪里算哪里的状态。

以上是关于行动三角的介绍,现在我们来看第二个的行为改变的建议。当我们在会议过程中,会议最高决策人并没有按行动三角安排时,我们其余的参会者或者主持人可以尝试选用这个清单里的问题来提问,来帮助决策推进落实,明确相应行动计划。

谁负责此事?

参与这件事情的执行人都有谁?

需要哪些部门的什么协助?

能否确认一下需要记录的行动?

这件事情的截止期限是什么时候?

这件事情的关键节点都在什么时候?

我们如何衡量这个问题被解决了,是否有相应可衡量的指标?

这个指标其中的关键定义我们是否都清楚?比如什么是大客户?是以销量计算,还是客户规模计算,还是交易次数计算之类的。

到什么时候为止,如果照计划一直执行还是没有达成解决困难的衡量标准,则需要对问题再进行专项讨论?

在会议中,当我们的决策没有相关的行动部署安排,被一些话语草草结束时,我们其余参会者或者主持人一定要及时站出来,通过提问确认这些行动的重要因素。以此确保我们的“行动三角”是完整的,相关重要行动节点在会议现场得到相关人员承诺并会坚决执行的。

现在,我们来看看第三个行为改变的建议,在会议中所有的问题都被讨论决策并列出行动计划后,我们请会议记录人总结展示所有决策及行动计划安排,并请所有人做出简单的承诺行为。确保我们每一个人都认可这次会议决议,并且不再有任何其他声音。这代表着当所有参会人员走出会议室,我们对外只有一个声音,也不会产生可怕的“走廊抱怨”。当相关事项的负责人在组织内落实行动需要协助时,我们应该是义不容辞地给予帮助。

注意,在这里我们要的是将决议的文字展示出来,不是简单的概括陈述,要让每一个人看到和自己相关的决议并作出总结,确认所有人对本次会议的决策承诺。

还记得我们在获取足够全面的信息中关于不够信任的案例吗?一家大型饮料公司的副总裁认识到团队需要更多的冲突。遗憾的是,他们很难让大家突破表面和谐,参与冲突,这是很常见的现象。于是副总裁制定了两项正式的规则,其一就是如果大家在讨论中保持沉默,他就会把它理解为分歧。大家很快意识到,如果他们不参与讨论甚至是争论的话,会议是无法做出决策的。

第二项规则就是,在每次会议结束时,副总裁会让所有人看着他们展示的会议决议在会议室走一圈,让每个参会者进行思考和最终承诺。通过这样环绕一周的形式来达成共同的承诺行为。

(故事来源于《优势:组织健康胜于一切》[美]帕特里克·兰西奥尼)

在江户时代的百姓起义书上,在大家讨论结束后,他们会在中间写上誓言,然后以这个誓言为中心,大家呈放射状椭圆形署名,以此来作为承诺行为,也代表着这次活动的结束。(故事来源于《用会议激发团队效能打磨团队》[日]堀公俊【日】加藤彰【日】加留部贵行)

举例:通常在每次经营分析会的过程中,针对每个一级部门负责人的汇报分析情况,我们都会有一些决议和后续的行动安排,但这就要求每个人要记住与自己相关的。常见的情况是在汇报部门阶段性的工作进展与成果的过程中,针对不同的数据和项目节点都会有汇报人和其余参会人员来来往往的讨论,等半小时过后,讨论清楚了,决议过程中也有了,坐下时有些细节却想不起来了。接下来又要听别人的话汇报,根本没时间整理,再然后会议结束时,2项决议就还记得2项,若问别人,大家部门的决议都记不太全,哪还有心情关心其他部门的事情。然后7个部门,每人记住的决议直接衰减了3/5,更别提剩下记住的2/5决议的完成率和效果了。

所以,一般会请主持人或者记录员进行记录,在每个人汇报完进行确认,在会议结束前做一个整体的决议展示,并确保得到了现场所有参会人员的承诺,以保证我们这次会议的产出价值大于我们的成本。

图5-3 三个行为改变的建议

不详

不详