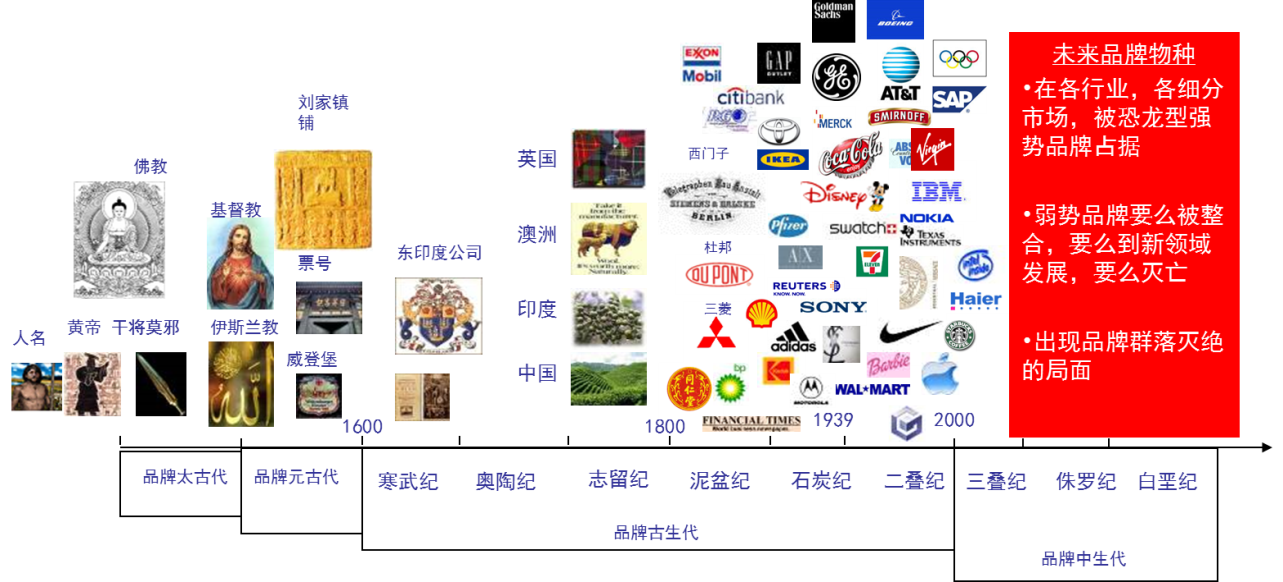

根据品牌牢固程度将各类品牌做了一个划分,如图12-1所示。

图12-1 各类品牌的牢固程度分类

在经济全球化浪潮和市场竞争进一步加剧的压力下,很多新品牌崛起,老品牌也进入成熟期、老化期,由此引发同期品牌在同一个时期接连进行品牌重塑的情况。

例如发生在2003年世界范围内的“品牌重塑”风潮:

2月,可口可乐在全球统一更换标识;

3月,全球第一包裹快递商USP沿用40多年的“盾牌”标志正式更换;

4月,梦特娇开始全球统一更换商标标识;可口可乐公司产品“雪碧”新标在中国露脸;联想集团换标正式发布;

7月,夏新电子股份有限公司宣布启用新的企业品牌标识——“夏新”,代替原有的企业标识“厦新”,英文标识也由“Amoisonic”变为“Amoi”;

9月,麦当劳在120多个国家(包括中国)全面实施品牌更新;

11月,国内著名IT企业——华旗资讯在北京日坛公园正式启用“爱国者”新标识——“aigo”,采取中英文组合标志;中国鞋业巨头奥康集团隆重推出了新的商标形象——

……

其实,这只是品牌“重塑”的序幕,会有越来越多的优秀企业感到品牌上的“不适”,进而走到“重塑”这条轨道上来。

如何在互联网时代的市场竞争中提高自身品牌价值,保持较高的客户认知度和美誉度,抢占更多市场份额,是值得所有企业认真思考的核心问题。品牌重塑被看作是能够帮助企业突破发展瓶颈,摆脱原领域,开拓新市场的重要选择。

那么究竟哪些企业需要进行品牌重塑呢?

(一)第一种情况:品牌老化。

客户大都喜新厌旧。一个存在多年的成功品牌尽管仍然值得信赖,但难免因为缺乏活力而令人生厌。当竞争对手以全新的形象出现,并出现在人们日常话题里的时候,那些有着较高知名度、美誉度而销售额却日见萎缩的老品牌就有些力不从心。

当下列情况出现时,我们就可以判断品牌已经趋于老化:

(1)品牌知名度和美誉度较高,认可度却很低。这代表消费者大都知道这个品牌,也知道这个品牌曾经的辉煌,但在消费时却不会购买;

(2)产品结构老化,缺乏引领潮流的创新产品,在技术方面由领导者变成了追随者,甚至成为新技术的阻碍者;

(3)营销手段老化,缺乏创新的营销手段,销售模式、渠道、促销方式、广告等一成不变,缺乏新意;

(4)品牌识别系统老化,缺乏时代感和活力;

(5)广告语老化,让人感到肤浅、毫无新意;

(6)市场占有率下降,与新出现的竞争对手较量时力不从心;

(7)顾客年龄趋于老化。

以上这些信号出现时,代表表面风光的品牌也许正面临灭顶之灾,如果此时还不采取挽救品牌的行动,品牌就有可能像恐龙一样在地球上永远消失。

(二)第二种情况:进入新市场

随着全球化进一步发展和国内市场日益饱和,国内很多企业冲入海外大市场已经成为一种必然趋势。然而在走国际化道路时,由于受到语言、文化、法律差异等因素影响,常常面临品牌认知困难或商标无法注册的困扰。

实践证明,只有品牌国际化才能实现企业国际化,进入新市场的企业需要重新思考自己的品牌。

比如,长虹以其汉语拼音CHANGHONG作为商标,但这在外国人眼里却没有任何含义,无法在非中文语境下传播。2003年4月联想换标也是为了解决原先的商标遭抢注和不便于传播等问题。

不论哪国企业,当他们进入全新市场时,进行品牌重塑几乎都是一种必然选择。

(三)第三种情况:业务多元化。

在企业发展的过程中,为了占领更多细分市场,业务多元化发展是一种非常普遍的现象。

星巴克从最初的卖咖啡,到卖茶饮料,甚至卖各种马克杯。当业务多元化使企业原本聚焦于专业领域的品牌在经过多次品牌延伸后,经常会出现品牌形象和品牌定位等无法包容多元化业务的问题,这时就必须对品牌进行重塑。

星巴克,这一以体验文化为核心竞争力的品牌,被人誉为经典品牌案例。丝丝的煮咖啡声音,醇厚香浓的咖啡口味,轻松的星巴克音乐,真诚的店员服务,洋溢着小资情调的氛围……体验文化、第三生活空间、小资情调,让星巴克成为城市的潮流地标,白领阶层和社会精英的生活象征,从而也创造了星巴克的商业奇迹。

(四)第四种情况:重组与并购。

当企业进行重组与并购时,会出现原来分别独立的多个品牌需要进行整合的问题。当品牌核心价值和品牌定位等存在较大差异的多个品牌都具有品牌价值时,需要在尽量保留各自品牌价值的基础上进行品牌整合和品牌重塑。如果忽视了品牌重塑,则很可能导致几个品牌在消费者心目中的形象都被稀释,而不是在合并后的新品牌上得到加强,并逐步被市场其他品牌淹没。

并购或重组品牌的重塑一般可以分为以下三种方式:

(1)把其他品牌整合在一个品牌旗下。

这就是说,只保留一个强势品牌,把其他品牌旗下的业务都转到这个品牌名下。这种品牌重塑方式的优点在于保留单一品牌,将降低公司今后的传播和运营成本,并且能够通过整合资源来强化这个品牌在客户心中的地位。它的缺点是其他品牌的品牌资产也将随之消失,造成了企业无形资产的巨大浪费。

2003年8月,全球快递与物流巨头——敦豪环球快递(DHL)公司在北京举行了DHL品牌整合发布会,宣布DHL品牌的拥有者德国邮政全球网络集团决定将敦豪环球快递(DHL)、丹沙(Danzas)、德国邮政欧洲快递公司整合为统一的DHL品牌进行经营。统一后的DHL品牌将拥有四大服务支柱公司:DHL快递、DHL货运、DHL丹沙空运、海运以及DHL解决方案,一跃成为年营业收入高达210亿欧元的全球第一大物流服务供应商。如图12-2所示。

图12-2 DHL品牌

(2)对原有的两个或两个以上品牌进行组合,形成一个全新品牌。

当两个即将被合并的品牌势均力敌,又能在品牌定位与品牌核心价值等方面实现优势互补时,雪藏任何一个品牌显然都不会是明智之举,这种情况下最好是把这两个品牌进行组合,形成一个兼具两个品牌特征的新品牌。

这种品牌重塑的方式要求这两个品牌必须具有可融合性,即它们在品牌定位方面应该基本保持一致,并且在品牌核心价值或品牌个性等方面不存在矛盾或抵触。

2001年4月24日,日本索尼(SONY)公司与瑞典爱立信(ERICSSON)公司联合宣布:将在6个月之后组建一个新的合资手机公司,并且将为新公司生产的手机创立一个新品牌。合资公司成立之前,爱立信的手机业务全球亏损已经高达160亿瑞典克朗(约合18亿美元)。

索尼公司擅长的是视听技术产品规划和设计,拥有消费电子产品营销以及品牌管理经验,而爱立信公司的强项是移动通信技术,运营商关系和网络基本设施。这两个品牌以互补型合作方式重新塑造了一个全新的索尼爱立信(SonyEricsson)品牌,并在短短几年时间内获得巨大成功。2007年,索尼爱立信公司晋升为世界第四大手机生产商之一,2007年一季度营业额近30亿欧元。

(3)命名一个全新的品牌。

当两个即将被合并的品牌势均力敌,但却在品牌定位、品牌核心价值或品牌个性方面存在着明显的抵触和矛盾时,将这两个品牌进行组合形成一个全新品牌的做法很显然就行不通,此时我们就应该考虑命名一个新品牌。

2001年12月28日,北京首钢、大连实德、日本最大的保险集团Millea亚洲有限公司、日本东京海上日动火灾保险株式会社等十家企业联合投资成立了一家人寿保险公司,虽然北京首钢与大连实德都是国内工业品领域的强势品牌,但他们并没有愚蠢地将新品牌命名为“首钢人寿”或者是“实德人寿”,而是重新命名为“生命人寿”。其主要原因就是首钢与实德这两个品牌均为工业品品牌,在品牌定位与品牌核心价值方面与人寿保险这个行业相差甚远。

朱玉童

朱玉童