我们在面对企业经营问题时,一定要弄清楚我们面对的真问题究竟是什么?究竟是均分蛋糕人人一样还是让不同的小朋友都高兴,这是两个截然不同的问题。

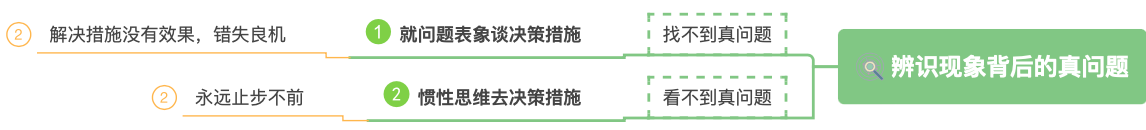

根据我的总结,阻碍我们辨识真问题背后的坑主要有以下四个:第一,理不清问题中的What、Why、How;第二,是我们找不到问题的根因;第三,无法突破个人经验知障;第四,无法突破个人立场知障,当我们跨过这四个坑,大概率在讨论问题的时候就能找到背后的真问题。如图3-1所示。

图3-1 找不到、看不到真问题

第一个坑,理不清问题中的What、Why、How就是我们在面临的现象“⑥就问题表象谈决策措施,甚至常常沉陷在细节里过多探讨”的优化方向。

描述事情有三个层次:What(是什么)、Why(为什么)、How(怎么办)。What-是什么,很多人要么描述不清楚,要么事情的全貌还没看清就急于决策。对于如何看清事情的全貌在第二章已经讲了如何去获取足够的信息。对于描述清楚后面我们会在“第六章修炼精准表达”讲述具体如何提升。

本章主要是讲如何透过它们之间的关系,然后辨识真假问题。Why(为什么),很多人常常找不到真问题,就现象找原因。How(怎么办)人们常常跳过分析,凭感觉就开始给出决策做法,甚至有人把自己心中的How当成What来提问给别人,以此来推进自己决策背后的执行方案,却全然忘记考虑他的决策是否真的有效。

对于最后一句可能大家有些难以理解,我们来讲几个故事。

故事一:一位企业家在活动上提出,自己企业的直营店总是没有合适的店长,招聘也总是达不到预期,现在很多直营店店长职位甚至都是空缺的,问如何才能招到合适的店长?于是大家纷纷给他分享各种招聘上的经验与方法,甚至有人现场发给他一些自己合作过猎头的微信名片。过程中企业家也是频频点头。在大家分享这些方法的时候,虽然他也觉得这些方案不错,但始终眉头没有完全放松舒展开来。这时候一位老师提问:“为什么一定是通过招聘来找店长呢?”大家突然意识到某扇窗子被打开了,在后面越来越清晰的交流中,大家逐渐发现他的真问题是因为内部没有很好的培养激励机制,导致内部员工对成为店长没有足够的向往。他们觉得当店长又苦又烦,根本不愿意被提拔为店长,也因此店长这一关键岗位总是空缺。而企业家看到的情况就是没有合适的店长,招聘总是找不到,达不成既定目标。所以,企业家就想如何利用外部招聘来达成,被这个“How”所困扰。他提出的问题其实只是想找到自己心中那个“How”的解决方案而已。

在这个案例中招聘店长其实是企业家想出来的How,但是却被当成What,于是大家纷纷在这个问题上提出自己的解决措施。而通过对Why的提问,我们可以搞清楚三者之间的关系。

故事二:你是一位新任的项目部经理,某天收到现场负责人的消息,说是本来应该配备30名开发人员的系统项目,现在只有20人,要求增加人手。你看了看项目计划书,发现确实现阶段需要30名开发人员。按现在的人员配置,项目进度肯定会大幅拖延。因此,你想尽办法给现场增派了10名开发人员。2个月后,现场负责人再次提出了增派5人的要求。上一次经过公司内部调整,好不容易凑出10人给现场,如今又出了什么情况,你觉得非常疑惑。

你问后得知,上次的10个人很快就适应了新工作,并且干得还不错,可是该项目的初始成员却陆续相继离开了,所以再次出现人员空缺。通过进一步的调查,你发现该项目的人员流动非常频繁,项目启动时的第一批开发人员已经全都走了,后来的项目成员并不知道项目初始时的很多重要信息,你挨个听取了项目组成员意见,最终找到了症结所在。原来是现场负责人喜欢用权打压下属,造成了原项目组成员的不满,从而项目组成员很快就流失了。(故事来源于《本质思考》,[日]米泽创一)

遇到这类问题,我们在会议上很容易陷入如何增加合适人手,甚至如何安排工作进度,保证按时完成的细节讨论之中,往往忘记理清楚What、Why、How三者之间的关系。在这个故事中增加人手其实是现场负责人提出的解决办法How,其实他的真问题是如何提升现场负责人的个人领导力。

看了这两个故事后,咱们是不是对于这三者之间的关系有一些理解了。很多时候我们在会议上容易抓不住真问题,被所陈述的现象牵着鼻子走,甚至很快就陷入类似“如何更快地招聘到合格店长”的坑里,现在我们来看这个故事再做个小练习。

一个企业家在活动上提出一个问题:“我怎么才能给高管降薪?”

听到这个问题,大家先是震惊,然后就纷纷围绕这个问题提问,比如“降薪他有可能会离开,你希望他离开吗”,试图帮他找到答案。但大家讨论了一会儿,并没有找到企业家觉得实际可行方法。

这时候,老师问:“为什么要给高管降薪呢?”企业家解释:“公司快上市了,有一次接受访谈,问公司的愿景是什么,价值观是什么,战略方向是什么,未来要做什么事情,结果五个高管有五个回答,这让我特别恼火。”

这五位高管都是他花了大价钱从外面请来的,但是业绩远远没有达到预期。加之对公司的愿景、价值观等重要问题的认识,居然都没有达成一致。所以,他觉得他们不值现在的价钱,必须给他们降薪。

但是给高管降薪,真的是解决这个问题的答案吗?如果大家按照他的思路,帮助他解决了如何给高管降薪这个问题,他们之间对于这些重要问题的认知就达成一致了吗?他们对企业的业绩帮助就会更有效吗?很明显不能,所以按照他的问题解答也许并不能给他真正的帮助,反而会给他的公司带来更大的麻烦。或许如何让他们之间对这些重要问题产生相应的共识会比降薪这个解决方案要更好。

了解了前因后果后,大家才知道,原来“给高管降薪”并不是他的问题,而是他想出来的所谓能解决问题的答案,并且这个答案只是为了平衡他心中的怒气而已,并不能真的解决这个问题。公司业绩不好,同时高管对企业使命愿景的认识与理解都没有达成一致,才是真正的问题。同理,在企业的会议中我们也要学会辨别大家提出的是What、Why,还是How?要理清它们之间的关系,再做决策。(本故事来源于刘润老师的《底层逻辑》)

现在就请你来做练习把,按表格要求进行分析,在过去会议中,我们产生问题表象背后的What、Why、How之间的关系。如表3-1所示。

表3-1 What、Why、How之间的关系

原以为的问题 | 分析What、Why、How之间的关系后 | ||

陈述的表象 | 真问题 | 有效地做法 | |

1 | |||

2 | |||

3 |

刚刚我们讲了找到真问题跨越的第一个坑,如何理清What、Why、How之间的关系,现在来看看第二个坑,找不到问题的根因。我们还是先来看三个故事。

故事一:萨姆闻到厨房有一股腐烂物的气味。通过观察,他发现气味来自水槽下面的一只桶,那里盛满了散发着臭味的水。一旦他倒掉桶里的水,臭味就随之消散。但是,一会儿功夫,桶里就会再次盛满带臭味的水。现在,如果萨姆通过不断地倒水来解决问题的话,我们谁都不会夸他聪明。(故事来源于《简单的逻辑学》,[美]麦克伦尼)

这个问题的解决方法并不是把臭水倒掉那么简单,解决问题的根本方法是找到漏水的管道,并且将它修好,因为它才是不断积水且散发臭味的根源。但在会议中我们常常因为找不到根因而做出“不断倒掉臭水”这样不能解决真问题的简单决策。

故事二:设想我正在努力学习,突然听到厨房里传来一些奇怪的声音,我起身去查看,发现留在桌上的半瓶牛奶现在摔到了地上,撒得满地都是。这是客观事物的结果,原因是什么呢?

在桌上,我看到了3只蚂蚁在爬动。

蚂蚁?

不,它们不可能带来如此重量级的结果。

我又看到我的金丝雀已经飞出了笼子,栖息在冰箱上。

金丝雀?

目前的结果看来像是金丝雀飞出笼子后,到处扑腾造成的。

然后,通过开着的窗户,我看到邻居家的猫蹲在后院里。

对了,就是它了。虽然我不能肯定就是这只猫打翻了牛奶,但至少它有能力这样做,而且它就现在开着的窗子边上,毛发上还有白色的液体残留。(故事来源于《简单的逻辑学》,[美]麦克伦尼)

从第二个故事来看,也许解决问题的方法可以是关窗,也可以是要把喝完后的牛奶瓶盖及时拧紧。

会议里,我们在分析问题原因的过程不能简单地被“不断倒掉臭水”这样简单的表面原因解决方案所引诱,从而错过分析出问题真正根因的机会。在会议中,我们往往看到第一个可能和问题相关的因素,就会被惰性驱使,认为这就是我们碰到的问题,接着就开始讨论所谓的可行对策了,往往现象还会再三出现直到我们彻底麻木、放任不管。一旦有人提及,我们就说:“这个问题好多年了,一直解决不了,没办法,就这样吧!”直到某天这个小问题逐渐质变成为大问题,我们才后悔莫及,再来寻找解决办法。

故事三:20世纪80年代,美国政府发现华盛顿的杰斐逊纪念馆受酸雨影响,损坏严重,要花巨额成本进行维护,为了避免将来持续不断地出现这样的情况,于是美国政府请了咨询公司来调查。下面是专家顾问公司与大楼管理人员的一段对话:

问:“为什么杰斐逊纪念馆受酸雨影响比别的建筑物严重?”

答:“因为清洁工经常使用清洗剂进行全面清洗。”

问:“为什么要经常清洗?”

答:“因为有许多鸟在此拉屎。”

问:“为什么会有许多鸟在此拉屎?”

答:“因为这里非常适宜虫子繁殖,这些虫子是鸟的美餐。”

问:“为什么这里非常适宜虫子繁殖?”

答:“因为里面的人常年把窗帘关上,阳光照射不到内部,阳台和窗台上的尘埃形成了适宜虫子繁殖的环境。”

“拉开窗帘”,杰斐逊纪念馆经常要被维护修补的问题就这么轻易解决了。

故事三里的真问题并不是如何去用效果更好的酸蚀剂清洗,而是如何减少虫子聚集。这是一则很多人都听过小故事。在运用5Why分析法的时候有两条原则。原则一:问问题发生的原因而不是发现的原因。为什么会有虫子在这里聚集,是因为阳台和尘埃形成虫子繁殖的环境,这是发生原因,但在会议讨论过程中我们总是容易跳到我们是如何发现这个问题的过程中。原则二:找的真问题对策要是我们内部可控的对策。比如鸟的聚集、虫子的繁殖都无法控制,但“拉上窗帘”这样的决策是我们能够做的内部可控对策。

在会议中我们非常容易去找发现的原因,比如某某出差了,这个问题一直没有时间探讨,所以搁置。而不是找为什么会发生每次探讨问题关键的会议却无法召开的原因。是流程机制还是什么原因,往往这些才是我们需要去找的真原因,这也比我们解决表面问题要有效得多!如表3-2所示。

表3-2 寻找真问题的解决对策

原以为的问题 | 寻找真问题的解决对策 | ||

分析过程 | 真问题 | 内部可控的有效做法 | |

1 | |||

2 | |||

3 |

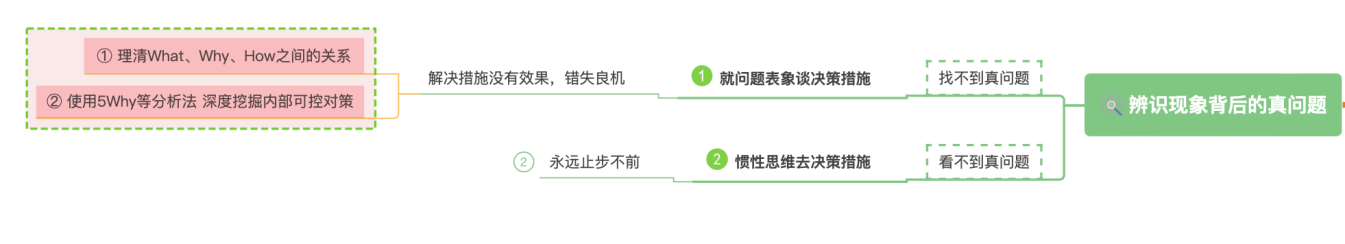

现在我们来根据前面三个故事总结找真问题的方法:①理清What、Why、How之间的关系,善用Why,尤其是不要轻易被别人提出的How当成What;②不要轻易被看起来相关联的因素牵着鼻子找对策,要深度挖掘最核心的关键因素从而寻找真问题,当然也不是无止限地挖掘,找到的真问题对策一定是我们内部可控的对策,这个过程可以尝试使用5Why分析法来找根因。如图3-2所示。

图3-2 找真问题的方法

不详

不详