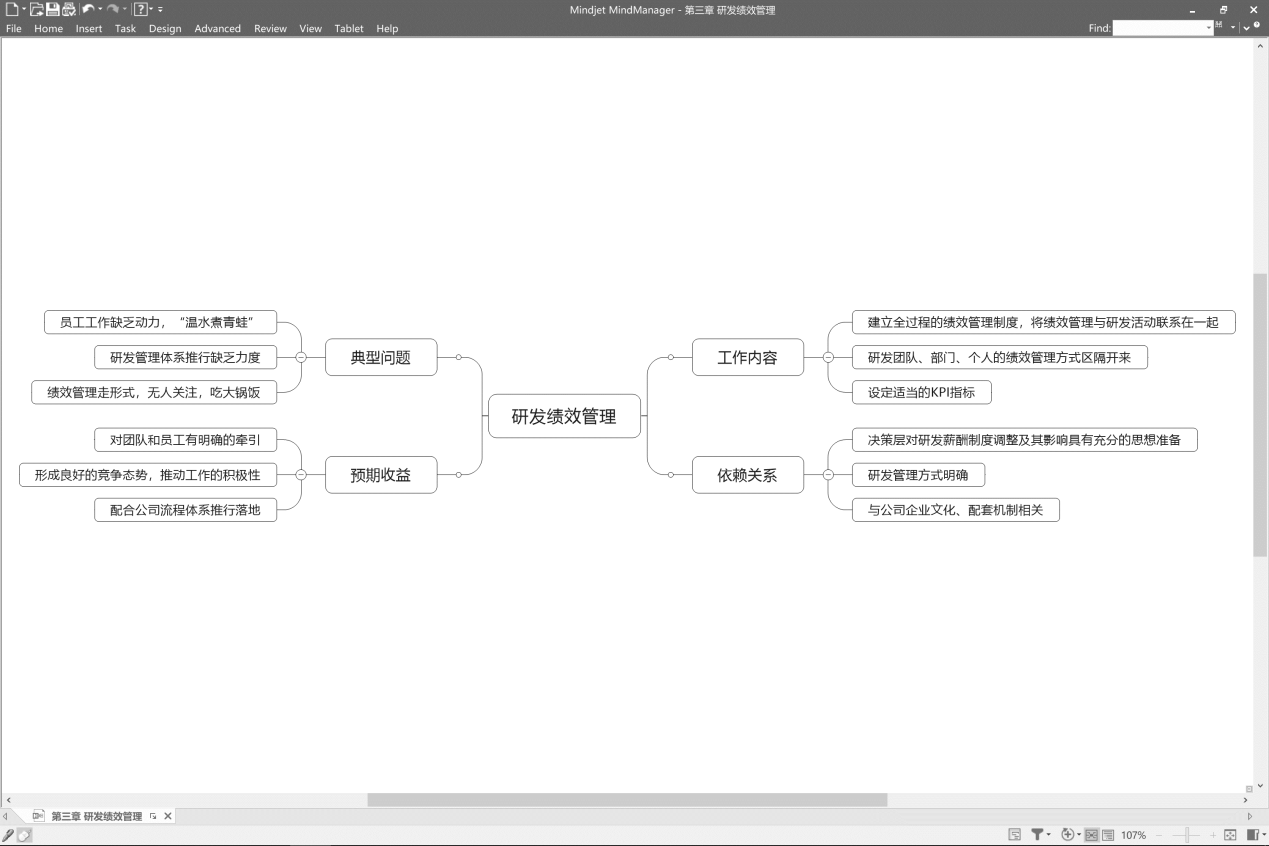

研发绩效管理如图3-50所示。

图3-50 研发绩效管理

绩效管理和激励机制事关研发体系的运作效率和工程师的个人利益,并且直接影响到研发组织的稳定,其重要程度不言而喻;但若要让绩效管理机制达到预期的作用,却并非易事。我们回顾下面一则被炒得沸沸扬扬的员工离职案例:

2018年9月27日,文章《离职能直接影响中国登月的人才,只配待在国企底层?》刷屏。该文章披露的一份西安航天动力研究所2018年9月17日落款盖公章的《张小平参与我所型号研制工作》影印公文迅速流传。

公文的主要内容为,研究员张小平离职前在西安航天动力研究所作为项目主要成员,参与了多项不同吨级航天液氧发动机等国家重大型号研制及预先研究任务;张小平是发动机研制过程中最关键的技术岗位,具有不可替代的重要作用。他的离职直接关系到我国重型运载火箭的方案选择和研制进度,甚至会影响到我国载人登月重大战略计划。

从上述案例披露出来的信息来看,我们不难感受到研发绩效管理在实际操作中的难度:作为国之重器的研究机构,其长期沿袭下来的薪酬激励模式在该研究人员身上骤然失效,从研究所跳槽到民营企业,薪酬从12万元直接变成了百万,这种悬殊差异将对研究所的其他研究人员造成相当的影响和冲击;我们并不能简单地为研究所打上“官僚低效、埋没人才”的标签,事实上,即使研究所期望留下人才,其能够提供的薪酬待遇也是在一定范围内,不可能做突破性安排。

为了做好研发绩效管理,我们首先需要准确理解绩效管理的价值与作用。

研发绩效管理是研发管理者非常重要的管理工具,可以促使研发工作的顺利开展、研发任务和目标的达成、研发体系建设的落实等。正如华为轮值CEO徐直军所言:“绩效管理整体上要促进生产力的发展,而不是约束生产力的发展,且不是要高成本。站在管理者角度来讲,绩效管理就是要让你的下属都愿意跟你一起干。”

在很多研发体系改进项目中,改进者将设计重点聚焦于研发流程、项目管理制度,却忽略了绩效管理机制需要随之进行调整,结果造成体系制度的执行缺乏力度,在没有体现真正价值之前就已经流于形式,如此的体系改进工作殊为可惜。研发体系的改进,很大程度上是在与以往低效、粗放的工作习惯做斗争的过程,如若缺乏绩效管理/激励手段进行强力牵引,期望改进过程自觉推进将是不现实的事情。

在研发管理实践中,由于不断地学习沟通和改进优化,很多企业的绩效管理机制和业界优秀公司极为相似,但是仍然感觉效果不理想。工程师认为吃大锅饭,工作缺乏动力,干好干坏一个样;管理者则认为尽管投入成本不菲,但是激励作用并不显著,拿这些“无功无过”的工程师无可奈何。

什么原因导致同样一套管理机制在不同企业的效果存在巨大差异?研发绩效管理到底难在哪里?

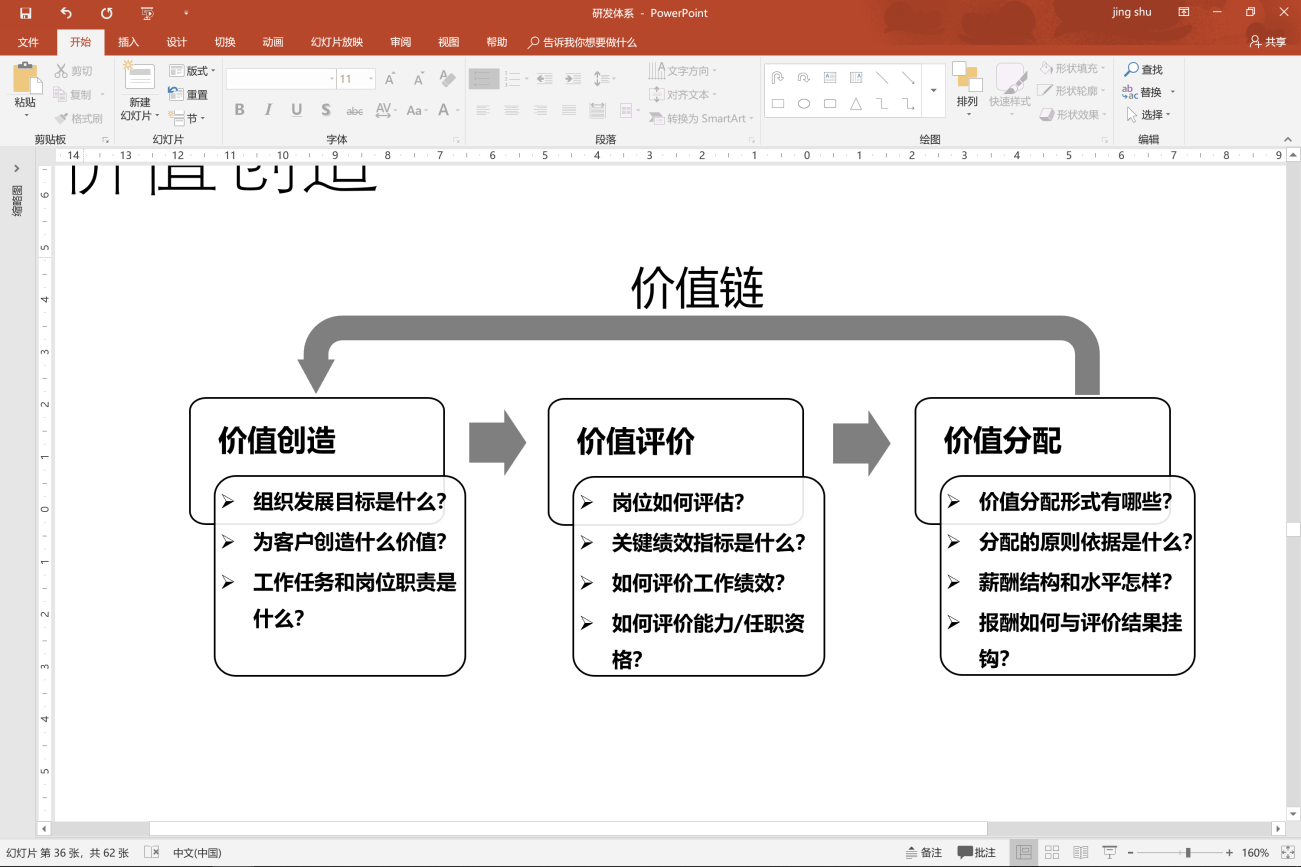

在这里,我们采用人力资源管理中经典的动力机制模型,对研发绩效管理进行深入分析。如图3-51所示。该模型包括价值创造、价值评价和价值分配等三个阶段,只有达到每个阶段的良性操作三个阶段的有效衔接,整个价值链才能形成积极的正向牵引,并获得理想效果。研发的绩效管理机制,其实质就是通过价值链的正向牵引,提升研发体系运作效率。否则,如果无法有效解决正向牵引问题,无论被包装成什么夺目的形式,都难以对研发体系产生真正的价值。

图3-51动力机制模型

研发体系本身具有灵活性、多变性和不稳定性等特征,它不像制造领域那么稳定,也不像销售领域那么易于衡量,这确实给绩效管理带来很大的难度。如表3-9所示。

表3-9研发绩效管理实践的主要难点

价值链 | 研发绩效管理实践的主要难点 |

价值创造 | 没有足够成熟度的研发体系,导致量化评价难以顺利开展,进而影响到价值分配 包括产品规划、产品研发、产品维护等研发工作本身的难度和不确定性给绩效管理带来困难 研发管理者未能将绩效管理贯穿于研发工作始终,也没有提供足够的资源/精力去支撑绩效管理,客观上影响了绩效管理的效果 |

价值评价 | 研发工作(包括规划、开发、维护、预研、共享、支撑、辅助等)的多样性,为价值评价带来困难 缺乏充分可靠的基础度量数据,为评价指标的设置带来困难 研发成果(市场成功)体现的滞后性,不利于及时激励 |

价值分配 | 研发体系的激励机制受到公司整体薪酬结构影响,且需要付出比较高昂的成本 价值评价结果与价值分配如何关联,需要结合实际情况而定 研发激励的范围和力度是否合理,直接影响到研发体系的运作效率 |

我们来看几个研发绩效管理中的真实案例,它们展现了实际工作的困难所在。

◎ 案例一:研发管理者的时间跨度

某公司的研发管理处于较低的成熟度,主要表现为:产品方向和定位模糊,常常会发生大幅度的重大变更;研发项目计划性差,人员更迭频繁,项目延期现象严重,产品质量和稳定性低于市场中的竞品。

该公司期望通过强有力的绩效管理手段扭转上述的混乱局面,即为项目团队设立明确的评价指标,包括进度偏差、需求稳定、质量缺陷、文档完整等,并且提高了项目奖励的力度。但是在项目评价和付诸奖励时却犯了难:项目评价结果惨不忍睹,根本无法体现项目团队的工作付出和完成质量,项目奖励也就没有发放,激励机制最终被迫放弃。

为什么会出现这种情况?

通过详细分析,我们发现该公司研发管理混乱的根源在于研发管理者将注意力聚焦于短期和某些重点项目,缺乏对产品的长期规划,缺乏对项目群和研发资源的统筹考虑,也就是说从管理的时间跨度和覆盖范围来讲都是不足的:从研发主管、产品经理、项目经理、开发组长乃至研发工程师,对于研发工作的规划是层层依托和分解的,我们显然无法强求项目团队在上层不断变化的情况下还能够保持一个稳定的绩效,前面的激励措施最终折戟沉沙,也就不足为奇了。

◎ 案例二:没有功劳,也有苦劳

为了攻克某技术难题,周君带领几位下属制定了项目攻关计划,计划获得公司评定委员会评审通过后,于2015年4月正式投入运作。

作为项目经理的周君,深感肩上的责任重大,同时也对前景充满了信心。他同30名成员共同讨论,为项目制定了规划,规划包括项目目标、项目里程碑、主要交付件等。同时,自己不断参加项目团里方面技巧的培训或自行学习,用周君的一句话来概括“项目,就是我的生命”。

应该说,周君是一位不错的项目经理,从项目启动那天开始,项目成员个个精神抖擞、意气风发,项目组的组织气氛一直好于其他项目组。但是,项目从2015年4月起一直持续到2016年1月,就是不见成果,而这个日期就是公司给项目组下达的终结日期。

怎么办?项目组成员,包括周君在内,陷入了前所未有的恐惧。

“项目还要不要做下去?要做,从哪里作为突破口?项目到底存在什么问题?”针对一系列问题,利用头脑风暴法,大家认真冷静地进行了一天的讨论,讨论内容从“项目要做下去,从哪里作为突破口”慢慢过渡到“项目本身会不会有问题”。

问题就出在这里!经过大家反复、认真的思考,项目组所有成员都傻了:“项目的假设前提有问题,项目再做下去也是徒劳!”

整整十个月零三天,30名项目组成员,耗费了公司大量的人力、物力、财力资源,周君无法接受眼前的现实,一下子就病倒了,一病就是两个月。恰值该公司年终绩效评定开始,“对于他们的绩效,如何评”。

当前案例中周君及其团队的绩效确实难以评价。大半年时间的工作付出,结果却一事无成,如果评价结果为“优”,不仅与工作结果不相符,而且对其他团队也不公平;如果评价结果为“劣”,实际上就是对项目团队艰辛努力的不认可,不仅人情上过不去,而且以后谁还愿意承担类似的“苦差事”?没有功劳,也有苦劳,因此大家比较容易接受的结果显然是“中”,却颇有“找平衡”之嫌。

从价值评价这个阶段来看,似乎并没有改进之处。但这种尴尬如何规避?

这个案例并非仅仅在“价值评价”阶段出现问题,事实上“价值创造”阶段中的目标设定工作不到位导致问题在后面爆发:具体体现为研发项目目标设定不准确、技术攻关具有一定风险、缺乏阶段性的总结与评估。这些研发管理领域的问题没有很好地解决,期望公平合理的评价结果无异于缘木求鱼。

靖爽

靖爽