依照前述“深度挖掘价值链条”的思路,以及“课程内容选择的梯级模型”的参考尺度,在足够大量的素材基础上,所选择、组织的课程内容,因其在课程实施过程中所能产生的现场效果,以及影响学员的着力点不同,可以分为以下五种不同的类别,包括:

(1)主体性内容。从字面意思可以知道,所谓主体,指的是事物的主要部分。就课程内容而言,指的是那些与课程主题相关的定义、概念、观点、原理等抽象的理论,以及对这些理论能够起到诠释、演绎、说明等支撑作用的具体事实或者现象。很显然,这一类的内容是使得某一培训课程主题得以成立的核心部分,也是实现培训目标,保证课程效果的基础和前提。

实践经验表明,在课程设计与开发过程中,主体性内容的选择与组织,对于一名培训师来说,是一件特别吊诡的事情。

其吊诡之处主要表现在:一方面,这些主体内容往往能够从既有的典籍和相关资料中直接获取,对于培训师来说,几乎就是“唾手可得”。但是,从这样一些渠道“拿来就用、照搬照抄”所组织的课程内容,常常又让学员“味同嚼蜡”,最后,严重影响课程效果;另一方面,如果培训师试图摆脱前述困境,又似乎“不知所措”、“无从下手”。

举个简单的例子。

一个以服务为主题的培训课程。“服务的定义”肯定是主体性内容之一。当培训师借用既有典籍中的说法,比如,借用《百度百科》中的词条解释,“服务是指为他人做事,并使他人从中受益的一种有偿或无偿的活动。不以实物形式而以提供劳动的形式满足他人某种特殊需要。”表面上看,这似乎是具有一定权威的定义。但是,如果仅仅以此说法“告知”学员的话,相信学员除了能够最大限度地“记忆”之外,并不一定能够让学员对“服务”有更加深切的理解,更遑论由此改善或提升学员对服务的认知?

反过来呢?如果不采用上述解释,而是要求培训师依据学员对“服务”的认知水平,通过对“服务”定义的诠释,引导学员树立对“服务”认知的正确观念的话,估计很多培训师就会一脸茫然了……

那么,培训师在选择、组织课程的主体性内容时,应该怎么做才能破解这一困局呢?依据作者本人的实践经验,建议至少需要切实做好以下三件事情:

一是思考。指的是培训师依据既有典籍中对课程主题所涉及的核心内容,包括定义、概念、观点、原理等抽象理论,展开多维度、多层次的思考,从而达成对内容的深度理解,并进行有效转化。我们知道,牵引思考的最有效路径就是形成有效问题。

还是以上面“服务”的定义为例。

我们可以依照《百度百科》中的词条解释,针对其中的关键词提出以下一些问题:

——“为他人做事”,做什么事?

——“使他人受益”,受什么益?是物质上的益还是精神上的益?物质上的益指的是什么?精神上的益指的是什么?受益的衡量尺度是什么?

——“有偿或者无偿的活动”,有偿指的是什么?无偿指的是什么?到底是什么样的活动?是心理活动还是行为活动?活动有一个什么样的过程?

——“满足他人需要”,什么叫作满足?他人的什么需要?

……

相信经过上述一系列问题的思考及自我回应,培训师对“服务”这一定义的理解就不会仅仅局限在表面的文字上,从而达成对“服务”更加深刻的理解。

二是观照。指的是培训师调动自身的生活、工作经验,并将自身的感受、认知与课程内容进行链接,从而形成自己的想法以及看法。

还是拿“服务”为例,可以从以下两个维度进行观照:一方面梳理自己接受别人服务的过程和体会;另一方面回顾自己向别人提供服务的过程和体会,继而形成并确认自己的真实感受,并对此进行总结和提炼。

三是扩展。指的是借助他人提供或者反馈的信息,了解别人对相关课程内容的认知水平和实践感受。

以“服务”为例的话,就是通过与更多人的交流,了解别人在接受服务或者提供服务时的真实感受,以及由此形成的认知和看法。

总而言之,只有经过培训师自觉“思考、观照、扩展”三个环节的打磨之后的课程内容,才能使得一堂培训课程“皆着我之色彩”(引自王国维的《人间词话》:“以我观物,故物皆著我之色彩”),从而让培训师能够最大限度地避免“传声筒”角色的尴尬。

(2)提升性内容。所谓提升,就是使位置、程度、水平、数量、质量等比原来高。培训课程的提升性内容,指的就是那些帮助学员拓展视野、让学员站在更高层面去思考、理解课程主题的相关内容。

举个例子。

在“职场礼仪”为主题的课程中,除了有关学员当前所在职场主要情景中的礼仪内容之外,那些超出学员职场经验的其他有关礼仪的内容,从而让学员对礼仪有更深刻的理解和更广泛的认知,就属于提升性的内容。

由此可以看出,要想选择并组织好提升性的内容,至少必须具备以下两个前提条件:一是培训师拥有更广博的知识,才有可能向学员提供更广泛的内容;二是培训师能够对学员当下乃至未来的需求有更准确的判断和把握。只有基于这两个基础条件所选择的提升性内容,才能对课程产生正向的价值和作用,否则,就会有“冗余、拖沓”之嫌。

(3)牵动性内容。指的就是那些能够激发学员学习兴趣,提高学员注意力,引起学员情感共鸣,触发学员自主思考的一类内容。在培训实践中,这类内容往往具备生动的人物形象、微妙的心理活动过程及跌宕起伏的情节等感性特征。一般而言,会以故事、案例及情景再现等方式呈现。

(4)助动性内容。指的是那些帮助学员调节学习状态和情感情绪的内容。

(5)附加性内容。指的是为了有效地把控课程的推进节奏,并对主体性内容的起、承、转、合发生作用,让内容层级之间顺利过渡的一些内容。

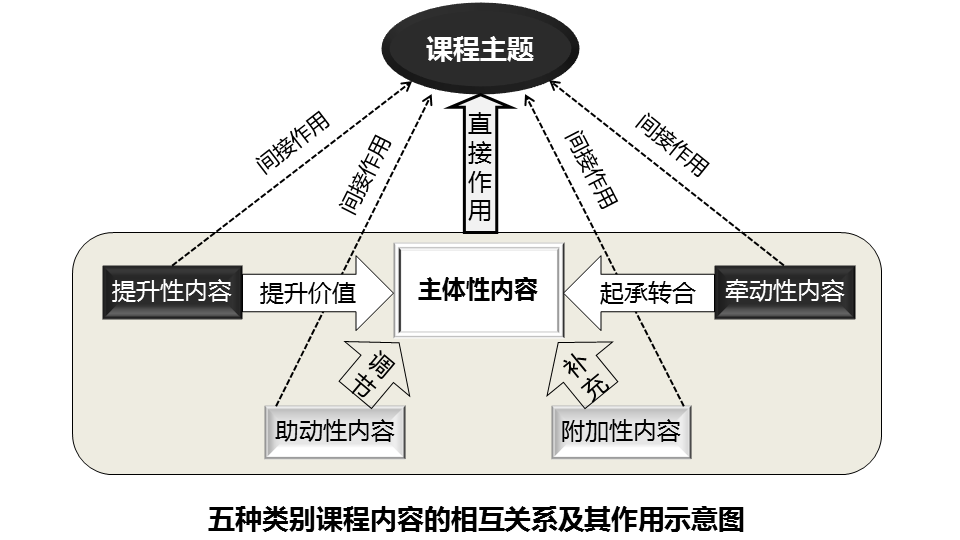

我们必须了解的是,上述这五种类别的课程内容,彼此之间并没有泾渭分明的确切界限,而是彼此相互作用形成合力,最终从不同的角度和不同的层次服务于课程主题(如图5-4所示)。

图5-4五种课程内容的相互关系及其作用示意图

单就某一具体的培训课程,之所以需要这五种类别的内容,其目的在于让一堂培训课程尽可能达成如下状态:既有理性的思辨又有感性的促动;既生动有趣又不至于啰唆流俗;既脉络分明又血肉丰满;既错落有致又有条不紊。

一句话,课程内容的选择与组织,从学员角度看,要的是“有理有据、有料有趣”;从培训师的角度看,要的是“深切理解、紧扣主题”。

廖信琳

廖信琳