依照本书第三章第三节所列的课程设计与开发步骤(即研判课程开发的背景,确定课程的目的与价值;学员需求的调查与分析;确定有效的培训目标;搭建课程的整体框架;开发培训课程的内容;设计课程的进程与节奏;选择培训的形式与方法;完善课程细节等),经由前面的分析和阐述,我们已经搭建好了课程的整体框架,并且对课程的“五个点”有了一定的把握之后,接下来的重要环节和步骤就是如何扩展、丰富课程内容了。

在此,作者提出以“深度发掘价值链条”为依归的内容开发思路。

何谓“深度发掘价值链条”呢?简单地说,就是围绕某一定义、概念或者观点、原理,发掘多维度(横向)、多层次(纵向)的问题,并以这些问题作为线索,去搜寻、整理尽可能多的素材,从而形成立体的演绎模型和路径,最终经由演绎过程,引导学员在认知、接受的基础上,激发其自主思考、自觉行动,以期最大限度地达成培训的目的和目标。

比如:

在《TTT》基础培训课程中,肯定会涉及“教育”、“培训”等基本概念。很显然,如果仅仅依照教科书上的文字诠释,向学员讲一遍是远远不够的。为了能够让学员深入地理解、明白这些概念,就有必要在回答清楚什么是教育、什么是培训等问题的基础上,进一步“深度发掘价值链条”。

譬如,可以形成如下这样一些问题:

——什么是教?什么是育?

——教的范畴是什么?育的范畴是什么?

——教育的对象包括哪些?为什么需要接受教育?教育到底是一个什么样的过程?

——教育有哪些存在的形式?可以运用哪些手段?在运用这些手段的时候需要注意的事项是什么?

——当前的教育主要存在什么问题?这些问题背后的原因可能有哪些?有哪些可以改善的地方?可以怎么改善? ……

——培训和教育异同?培训的主要对象是哪些?最终要达成的目的是什么?

——培训是一个什么样的过程?在实施这一过程中需要注意哪些事项?为什么需要注意这些事项?其背后的原理是什么?

……

在《企业人事制度》类的培训课程中,也同样会涉及“制度”这一基础概念。仅仅停留在对“制度”,甚至是“人事制度”的诠释层面是不够的。还有必要进一步考虑如下问题:

——制度产生的基础是什么?

——制度的变迁与优化受制于哪些可能因素的影响?

——制度的规制作用主要发生在哪些情形之下?制度的约束力受到哪些因素的影响?如何看待制度对个人的约束力?

——遵循制度可能有什么样的好处?违反制度的代价有哪些?制度对一个组织的影响主要表现在哪些方面?

……

在一些技能技巧类(包括销售、服务、项目及日常管理等)的培训课程中,我们可能会与学员分享很多的方法和技巧。如果在分享的过程中,仅仅停留在“应该这么做”的层面,也同样是远远不够的。作为一名成熟的培训师,更应该通过一系列的问题牵引,引导学员去思考“为什么这样做”、“我可以怎么做”等问题。包括:

——此一方法或者技巧在使用过程中需要具备哪些条件和资源?这些条件和资源通过什么样的渠道获得?

——此一方法或者技巧产生了什么样的效果?具体表现在哪些方面?

——此一方法或者技巧使用的前提是什么?为什么需要这些要素的支撑?其背后的原理和理由是什么?

——此一方法或者技巧背后的理论支撑是什么?

——除此之外,是否有其他可以达成同样目的的方法或者技巧?需要具备的基本条件有哪些?

……

之所以提出“深度挖掘价值链条”的课程内容开发思路,主要的理由有以下几点:

一是在某一堂具体的培训课程中,培训师无法也不可能穷尽学员在工作实践中遇到问题的所有可能性,也就无法向学员提供所谓的“标准答案”。所以,通过纵深内容的挖掘,可以最大限度地引导学员自主思考。

二是表面看起来“有用”的那些课程内容,基本属于“不可繁殖的知识”(即仅仅基于结果或者事实的一些知识,其典型特征是无法“由此及彼”)。在当前互联网,尤其是移动互联网时代,“不可繁殖的知识”的获得几乎不需要借助培训这一路径;反之,只有那些深藏在表面深处的,看起来“无用”的课程内容,才属于“可繁殖的知识”(即可以建构因果关系链条的那些思考过程,其典型特征是可以“由此及彼”,可以“由表及里”,能够“举一反三”)。而学员恰恰可以通过这样一个“过程”,进入自主思考的状态,从而获得某些启示或者借鉴。

三是从学员学习的深层动机看,培训师借助“深度挖掘价值链条”所开发的课程内容,可以对学员的学习过程形成多维度、多感度的不同层次和强度的刺激,有利于激发学员的学习兴趣,牵引学员的注意力。

那么,在开发课程内容的过程中,到底应该如何“深度挖掘价值链条”呢?

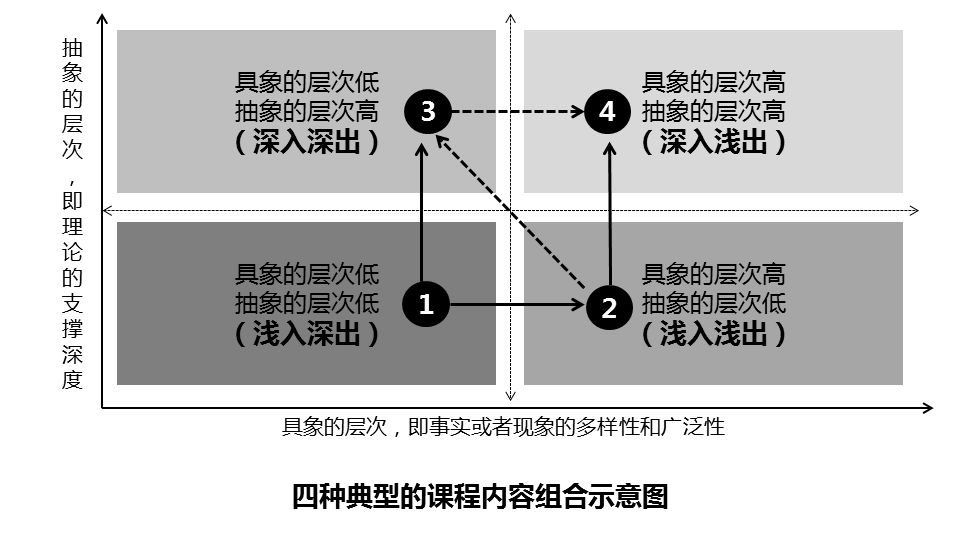

我们可以依照“横坐标”(具象的层次,即事实或者现象的多样性和广泛程度)及“纵坐标”(抽象的层次,即理论的支撑深度)两个维度的有效互动进行梳理和推进,最终形成四种典型的课程内容组合,即浅入深出、浅入浅出、深入深出、深入浅出(如图5-2所示)。

图5-2四种典型的课程内容组合示意图

很显然,这四种不同的课程内容组合将会直接体现在培训课程的现场实施过程中,并直接影响学员的接收和认知程度,继而最终影响培训课程的效果。

我们知道,一堂培训课程的实施效果会有四个不同层级的评估反馈(即通常所说的“柯氏四级评估”,包括反应层、学习层、行为层以及结果层。)。虽然,影响培训课程效果的因素有很多,但至少课程内容本身所产生的影响作用不可低估。所以,有必要了解并掌握上述四种典型的课程内容组合对培训效果所可能产生的影响。

一般来说,刚入行的培训师,在开发、组织课程内容的时候,往往比较容易局限在第一象限(即“浅入深出”,指的是受制于经验,在开发课程内容的时候,过分拘泥于一时一地的某一单一事实或者现象,并且对其背后的原因探寻不够,甚至找不到有力的理论支撑)。这种类型的课程内容基本上处于向学员告知的层面,很难引起学员的学习兴趣。培训的效果自然极其有限,甚至连“反应层”的效果都很难达成。

经由一段时间的磨砺之后,不同的培训师所选择的改善路径完全不同。

有的培训师在课程内容的开发与组织上会进入第二象限的状态(即“浅入浅出”,指的是内容的多样性和广泛性得到了长足的改善,但在理论深度上仍然欠缺)。这种类型的课程内容因为感性方面得到了明显的改善,一般情况下能够在一定程度上激发起学员的学习兴趣。但是,由于其理论支撑的力度不够,往往会浮于表面的热闹,很难促动学员进入自主思考的状态。从培训效果的角度看,虽然“反应层”的效果可能不错,但要企及“学习层”和“行为层”,恐怕也是力所不逮。

另外一些培训师呢?有可能就直接进入第三象限的状态(即“深入深出”,指的是内容的多样性和广泛性仍然没有明显改善,但培训师自身的理论修养有了一定程度的提高,使得内容有着较为扎实的理论深度)。这一类型的课程内容,因为过分理性,甚至对于学员的专业基础和专业背景而言,偏于深奥和艰涩,很难激发起学员的学习兴趣。除非学员有着强烈的内在学习驱动,否则,就培训效果考察的话,恐怕“反应层”的反馈都不可能尽如人意,即便能够企及所谓的“学习层”,也只能“听天由命”了。

特别有意思的是,关于课程内容的开发与组织,无论培训师当下处于第二象限还是第三象限的状态,只要培训师自身有着强烈的成长意愿,都完全可能进入到第四象限的状态(即“深入浅出”,指的是内容的多样性和广泛性足够的同时,也具备多层级的、足够扎实的理论支撑)。很显然,这一类型的内容,必定能够在感性层面引发学员的学习兴趣,又能在理性层面触动学员的自主思考。培训效果自然也能够得到长足的改善和提升。这也必定是任何一名渴望成长的培训师,持续改善与努力的方向!

廖信琳

廖信琳