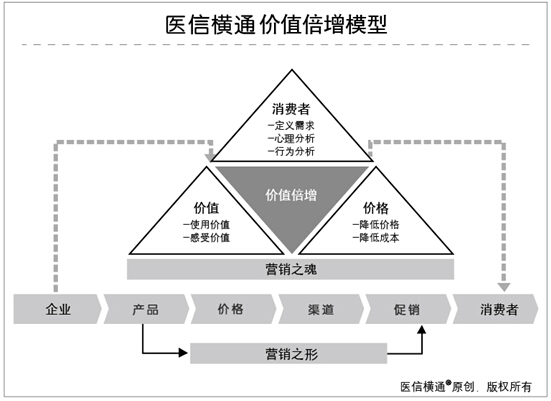

向消费者有效的传递产品以及与价格相匹配的产品价值是营销的基本活动,是营销之形;而使价值倍增则是营销活动中的更高级的核心内容,是营销之魂。

营销的终极目标是使更多的消费者以尽量高的价格购买企业的产品。为了达到这个目标,营销人员需要立足于消费者去协调价格和价值的关系。

价值高于价格,消费者感觉到“物超所值”,就愿意购买,这是最佳的状态;

价值等于价格,消费者感觉“物有所值”,是一种普遍的、可以接受的状态;

价值小于价格,消费者有“上当”的感觉,放弃购买,是最差的状态。

出于资本逐利的本性,任何企业都倾向于给自己的产品或服务定一个高价(撇脂),以便攫取高额利润。但是不论产品是针对哪一个层级的目标人群,要想让消费者动心,必须使产品的价值大于或等于价格,也就是必须要使价值倍增,以便与高定价相匹配。

向消费者有效地传递产品以及与价格相匹配的产品价值是营销的基本活动,是营销之形;而使价值倍增则是营销活动中的更高级的核心内容,是营销之魂。如图2-1所示。

2-1 医信橫通价值倍增模型

一、价格

降价和通过买赠变相降价从来都不应该是营销活动的关注点。

降价和通过买赠变相降价

从来都不应该是营销活动的关注点

在营销活动中,当然可以通过降低价格取得价值和价格的平衡,但这通常不是高明的办法,因为价格是对利润影响最大的营销变量,降价会使企业的利润急剧缩水。研究显示,公司平均降价3%,其利润就会从8.1%下降到5.1%,下降幅度为37%。而在其他因素不变的情况下,价格每提高1%,营业利润将提高8%,这比销量增加1%所增加的利润要高3倍!

绝大多数的产品经理都会主观地认为,降价后的销量提升可以弥补因单位包装降价而造成的利润损失,但根据我们的研究,这种想法几乎都会失败。

失败的原因有两个:第一,如果一个产品由于功效差、口碑不好或者市场宣传不力而造成价值降低,那么通过降价来大幅度提升销量的可能性很小;第二,销量必须提升18.7%,才能弥补降价5%造成的利润损失。而通常情况下,降价5%并不能带来18.7%的销量提升!对于医药企业来说,政策调控、竞争加剧、产品同质化、营销手段同质化、消费者越来越理智,这些因素都导致医药企业的利润大幅缩水,再也不能凭借以往两位数的销售增长和庞大的利润来弥补降价带来的利润损失了。

作为一种变相降价手段,买赠促销似乎比直接降价更常见。但是在实际营销活动中,理智的买赠、促销只有在一种情况下被运用——产品即将退市,企业采取快速收获战略。

这种现象在2007年以前的二三线城市OTC市场最为多见,操盘者多是区域代理商,所代理的产品也多是一些中小企业生产的,厂家和代理商的营销活动都是基于短期盈利而不是基于长期的品牌建设。代理商拿到一个产品后,采用大规模广告轰炸,快速启动市场,一般5个月左右产品进入衰退期,经销商开始进行买赠促销,从“买二赠一”到“买一赠一”到产品退出市场。然后代理商再操作新的产品。

2006年,黑蚂蚁复康贴就是这种快速盈利理念指导下的成功营销案例。黑蚂蚁复康贴是某科技公司生产的“械”字号传统黑膏药,治疗关节疼痛。代理商在某县城的地方电视台每天投放1小时的广告;半个月后市场启动,销量快速攀升,3个月后销量达到顶峰并进入平台期(每天销售800盒);第4个月开始衰退,代理商开始买二赠一促销;第5个月时买一赠一促销,第6个月产品退市。代理商第5个月根本没有盈利,买赠力度越来越大的目的有两个:一是在产品退市前消化库存;二是抵消广告成本(代理商一般都是全年买断广告时段)。

这和超市经常进行的促销是同一个道理,一些快消品面临有效期的问题,不得不依靠降价或买赠来快速回收。

这个案例可以得出以下3个结论:

1.降价和变相降价不能作为企业获取利润(不是销量)的主要手段;

2.降价和变相降价不能长期的支撑销售;

3.降价和变相降价只在特殊情况下(如产品退市前或近效期)运用。

1、降价和变相降价不能作为企业获取利润(不是销量)的主要手段;

2、降价和变相降价不能长期的支撑销售;

3、降价和变相降价都是在特殊情况下(如产品退市前或近效期)运用。

二、价值

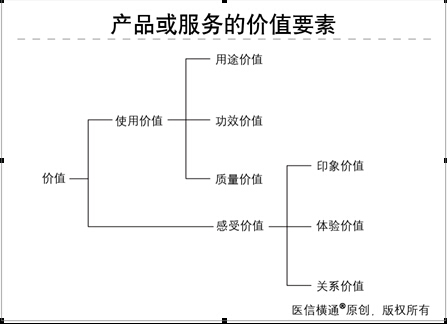

对于消费者来说,一个产品或一项服务都包含两个方面的价值:使用价值和感受价值,如图2-2所示。

图2-2 产品或服务的价值要素

能够成功进行价值倍增的营销活动也必须从这两个方面进行。

(一)使用价值

1.用途价值

用途价值是消费者愿意支付的必要条件。作为营销人士的入门课,“买钻头还是买孔”(钻头的用途是打孔,所以人们买钻头不是目的,打孔才是目的,对于商家而言,卖钻头是在卖产品,卖孔是卖利益,只有卖利益才好卖)的故事就讲述了这个问题。用途价值在营销中的作用涉及两个方面:一是根据用途价值确定产品研发战略,二是在用途价值的框架下确定竞争战略。

(1)根据用途价值确定产品研发战略

用途价值应用于产品研发战略的案例非常多,其中的成功者往往是真正满足了消费者对用途的需求。例如,2006年在纳斯达克成功上市的如家酒店,就是真正满足了普通商务人士对酒店用途的需求:干净、不贵、能上网、不生硬。其中干净和能上网就是在不贵的基础上进行了价值倍增(当然如家还同时提供了倍增的感受价值,例如相对温馨、不生硬)。

药品作为一种特殊的商品虽然具有特殊性,但医药行业同样有因为没有营销好“用途价值”而失败的案例。

1999年在中国上市,至今销售一直低迷的万艾可就比较典型。作为世界500强的辉瑞公司出品的全球第一个治疗ED(EractionDysfunction,勃起功能障碍)的西药,万艾可的质量价值、功效价值毋庸置疑,精美的包装设计、神秘的蓝色菱形药片、为避免患者尴尬而专门开设的男性健康门诊、以倡导家庭幸福为基调的“幸福7点”互动网站和良好的专业医生关系都大大提升了万艾可得形象价值、体验价值和关系价值,但是这些努力并没有得到销量上的回报。

虽然辉瑞一直把糟糕的销售业绩归因于假药的冲击,但这显然不是真正的原因。万艾可不成功的真正原因在于用途价值过低和价格过高。虽然ED的市场容量很大,其中高端人群的市场容量也很大,但是中国的消费者并不习惯每次都花100元或几十元来完成一次性生活,有支付能力的高端人群更希望把这部分钱花在能彻底治疗或长期有效的中药或食补上,甚至花在一些器具(在美国称为玩具)上,或者花在寻找其他的伴侣上。对于低端人群,万艾可的价格又显然太高了。

(2)在用途价值的框架下确定竞争战略

对于已经上市的产品,用途价值的应用经常表现在确定竞争战略上。根据我们对医药、FMCG(快速消费品)、汽车等传统行业的研究显示:在为一个产品确定竞争战略时,95%的产品经理们倾向于和同类的产品进行比较,进行SWOT分析,制定市场计划。这样制定竞争战略并非是一种错误的做法,但是,有时候将产品按用途价值确定竞争的框架可能会获得意想不到的成功。

把产品按用途价值来确定竞争框架会获得意想不到的成功。

我在2001年为天地药业(厂家化名)的“脑力好”(产品化名)做的营销咨询就是一个不错的案例。“脑力好”是一种Ca2+拮抗剂,产品定位是“治疗蛛网膜下腔出血的金标准”。经过大量市场分析和研究,我建议天地药业的“脑力好”改变产品定位,在维持蛛网膜下腔出血市场的同时,拓展血管性痴呆市场。新的用途定位下,“脑力好”的销售额从2001年的5000万持续稳定增长到2007年的1.5亿。详见第五章第四节,“‘‘‘脑力好’老药新定位成功实现V型转身”。

2.功效价值

某一用途的产品并非都能具有令人满意的功效,但是高质量的营销活动可以改变消费者的预期和评价标准,掩盖本来功效上的不足或变将其成优势,这就是对功效价值的一种倍增。

功效价值的倍增应用在三个方面:

1.改变产品属性,把副作用变成了有益的产品功效;

2.把产品优势精确表达为消费者利益;

3.不改变产品属性,但推出新的使用方法。

功效价值的倍增应用在三个方面:

1、改变产品属性,把副作用变成了有益的产品功效;

2、把产品优势精确表达为消费者利益;

3、不改变产品属性,但推出新的使用方法。

白加黑是比较典型和成功的案例。

大多数治疗感冒的西药成分都类似,功效肯定,但都能引起嗜睡,这也是大多数感冒药的副作用。所以开车、高空作业等不能吃,高强度脑力劳动也不能吃,因为吃了会降低工作效率。

在白加黑之前,施贵宝公司的日夜百服宁开创了两种胶囊日夜分开服用的先河,白天吃的不嗜睡,晚上吃的睡眠好。但是施贵宝没有把这个产品优势转化为最能打动消费者的利益点,所以销售平平。

白加黑可以说是日夜百服宁的仿制品,最起码是思路上的仿制,但是白加黑在营销上进行了创新,取得了成功。白加黑营销创新的关键点有两个:

I.通过把产品按照服用时间进行区隔,把副作用变成了有益的产品功效(虽然百服宁是原创);

II.把转变后的功效价值高度提炼、转化为消费者最关心的利益。

白加黑营销创新的关键点有两个:

1、通过把产品按照服用时间进行区隔,把副作用变成了有益的产品功效(虽然百服宁是原创);

2、把转变后的功效价值高度提炼、转化为消费者最关心的利益。

上文提到的“万艾可”是另一个案例。

万艾可最初是四位美国医学家通过多年苦心研究试制成的一种治疗心脏病的药物。没想到在试服期间医学家们意外发现,该药对心脏病没产生什么奇效,倒是对扫除男性性功能障碍有奇效。科研人员如获至宝,立即转移努力方向,致力于将该药研制成专治勃起功能障碍的药物。

虽然万艾可在中国市场失利,但是从1998年3月在美国上市,截止到2000年4月份,全球有800万人次使用过伟哥,总量累计有2.5亿颗,平均每一秒卖出4颗。

万艾可彻底的营销战略转型,不就是一种对功效价值的倍增吗?

3.质量价值

评价质量的指标一般包括三个方面:稳定性、安全性、长期性(使用寿命)。

在安全性方面,让我们来分析一下日本汽车的例子。

安全性是汽车最重要的评价指标之一,安全性差是人们对日本车的共识,但是日本汽车的销售一直做得不错,除了油耗低、价格不贵等因素外,对质量价值(安全性)的倍增起了不可忽视的作用。

熟知的说法是:日本车在正面碰撞后汽车前部变形,能够有效地吸收能量,发动机下陷,防止发动机后移挤压司机,所以能够保证司机安全。理智分析一下就知道这种说法是多么不合逻辑:如果车辆在碰撞后变形不严重,完全可以用安全带和气囊来保障司机的安全,也就用不着考虑发动机下陷的问题。德国车不用靠车辆本身变形吸收能量,但安全性很好。

美国车舒适、大气;欧系车内敛、安全、性能好;日本车呢?虽然优点也有不少,但公认的是钢板薄,安全性差。

但日本车的营销成功吗?市场说了算。日本车卖得非常好。

产品质量中的稳定性差也可以通过价值倍增变成有利的方面。

比如隐形眼镜。隐形眼镜佩戴时间长了会有蛋白沉积,影响透气性,对角膜不利。怎么解决呢?月抛型!结果是消费者愿意接受,厂家多多赚钱。

能改变产品特性就改变产品特性,不能改变产品特性就改变对消费者的说法,从而改变消费者的看法,实现价值倍增能带来销售是第一硬指标,能带来持续的销售是第二硬指标。在这个营销思想指导下,能改变产品特性就改变产品特性,不能改变产品特性就改变对消费者的说法从而改变消费者的看法,这样就能实现价值倍增。

(二)感受价值:

消费者不怕买贵的产品,而是怕买到“买贵了”的产品;

消费者不是愿意买便宜的东西,而是要买“占了便宜”的产品。

是占了便宜还是挨了宰,衡量的标准是消费者心中对这个产品的定价,这个定价就是产品的可感知价值。可感知价值的形成来源于三个方面:印象、体验和关系。

1.印象价值

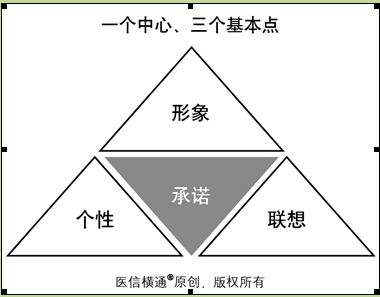

印象价值最终决定了消费者在提及一个产品时如何评价,这个评价主要是产品对消费者的一种承诺。印象价值主要来源于形象,之所以不称其为形象价值,是因为形象是企业的、是手段;印象是消费者心中的、是目的。对印象价值实现价值倍增要掌握“一个中心三个基本点”。一个中心是承诺,三个基本点是形象、个性和联想。如图2-3所示。

图2-3 印象价值倍增的“一个中心三个基本点”

有些国内企业在营销活动中,往往对产品品牌的形象比较看重而轻视个性和联想,对品牌承诺的表达往往是一遍一遍地重复“强压”给消费者而非让消费者自己得出结论。这种方式虽然在特定的市场发展阶段对销售有非常大的拉力但却不能持久。

印象价值的倍增应该“取之于民,用之于民”,取之于民是要对消费者进行深入的洞察,找出他们未被满足的需求,用之于民是要制定相应的策略并传递给这些消费者。

宝马给人的印象应该是这样的:形象,年轻有活力;联想,浪漫多金;个性,自由跳脱;承诺,最好的驾驶体验。

印象必须有独特的个性,这样才能在消费者心中留下鲜明的记忆,才能被第一提及,才能和其他的品牌区分开。

联想是形象的延伸,也是目的。形象是品牌自身的,而联想是对消费者发挥了作用,是消费者心中的,是最终起决定作用的。

小时候一块儿月饼五毛钱,随便用纸包起来的四块月饼才卖2块钱,很好吃。现在的月饼有了精美的包装,给人一看就是高档货,一想就是以前有钱人吃的,现在虽然自己还没变成有钱人但也能吃得起。结果花好几百元买小时候才卖几块钱的月饼吃,心里还挺美。原因是自己认为这个月饼就是值钱,月饼通过精美包装以后在人心中的可感知价值高了。

2.体验价值

消费者在消费的过程中以及使用产品的过程中要产生体验,这个体验就会产生体验价值。消费过程的体验包括环境和服务(实际上环境与上述印象价值的关系更大);使用过程中的体验就是质量、方便性、口味、感受等。消费体验决定成交,使用体验决定重购。

消费过程中的体验很大程度上决定了最终是否成交,使用过程中的体验决定了产品的生命能否持久。

对企业来说,这是动真格的了。

外企的处方药销售代表大部分都是学医的并经过严格的产品知识培训,为的是能够让医生相信他们说的话;卖车的都要有一个很大很豪华的展厅并配备形象气质不错的销售员,也是为了使环境能够支撑汽车的形象或价格;卖珠宝的要把珠宝首饰放在黑色天鹅绒的背景上,以便使珠宝更加璀璨……这些都能使消费者产生良好的体验,实现体验价值的倍增。

对销售人员的销售技巧、产品知识和形象礼仪的培训是必需的课程,他们的良好表现与优雅高档的环境共同提升了消费者的体验价值。

宝马号称驾驶者之车,如果人们购车后发现加速没有推背感、入弯比较困难、悬挂太软、路感不清晰等问题,就会使它的体验价值降低,经过口口相传或者在网上发几篇帖子,就会对潜在顾客产生很大的不利影响。

这要求在策划营销活动时一定要掌握一个原则:要尽可能的引导消费者,而不要欺骗消费者。

要尽可能的引导消费者,而不要欺骗消费者。

3.关系价值

我们自己作为消费者都有过这样的感受,对给自己留下好印象的卖主不会特别挑剔,对他们的小失误也比较容易原谅。因为卖主(企业和商家)不可能做到令全部的顾客都满意,所以处理好与消费者的关系至关重要,关系好了能大事化小、小事化了;关系不好则小事闹大。

关系价值的提升来自于良好的服务和服务以外的“额外问候”,后者往往起到意想不到的效果。

举一个亲身验证过的例子,某企业全国有200家左右的一二级经销商,平时的联系是由营销部门负责的货、款、票等常规业务往来和产品知识培训,合作的也还不错,但是也有一些经销商因为退换货不及时、断货等原因产生了很大的不满,关系比较紧张。后来每逢节假日,我们都给所有的经销商发一张董事长亲笔签名的贺卡和小礼品,结果经销商们特别高兴,关系大为改善。

加强客户关系管理,提供良好的服务和额外的惊喜能够大大提升企业和现有客户的关系价值。而做一些大的公关活动,则能提升和潜在消费者的关系价值。

关系价值的意义最终体现在顾客和潜在的消费者如何对产品进行归类,一旦被归类成“是我的”、“是我这一类人的”或“是为我好的”这一类,消费者对企业的态度就会发生至少两个转变:

一是比较宽容,因为人们对自己犯的错误都能够找到借口;

二是比较信任,因为人们更倾向于相信亲朋好友或“同类”人的话。

人们对自己犯的错误都能够找到借口;人们更倾向于相信亲朋好友或“同类”人的话。

结语

经典的4P营销理论,涵盖了营销的主要环节,但是并没有告诉人们如何使产品(或服务)卖得更贵、卖得更好、卖得更长久,对定价的原则也更多是考虑了成本和竞争,并没有与其价值产生紧密的联系,以至于4P在实践中只能是营销的基本思维框架而不能成为拯救营销困局的法宝。只能是形,而不能是魂。

除了渠道是一个基础的、相对独立的营销元素外,产品、价格和推广是互动的、互相支撑的,是不可分割的。一个产品定什么价,不能机械的参考成本,也不能机械的参照竞品,而是要参照消费者的心理,并与产品特性和推广活动统一起来,其中的关键就是要实现价值倍增。

4P是营销之形,价值倍增是营销之魂。

马宝琳

马宝琳