很多时候,有些培训师在经过上面几个环节的思考并且基本形成课程设计的思路之后,往往会急于搭建课程整体的逻辑架构。虽然,从工作流程看并没有什么问题,但是,从作者十几年TTT课程的实践经验来看,如果真心希望最后设计开发出来的课程能够最大限度地贴合工作实际和学员需求,还必须切实做好以下几项工作:

(一)抓住课程主题的主体脉络

所谓课程主题的主体脉络,指的是为了满足经由分析确认的学员需求,进而帮助学员解决某些实际问题,由某一课程主题的核心理念所延展出来的相关定义、概念、原理及思路、方法等所形成的基本逻辑层级。

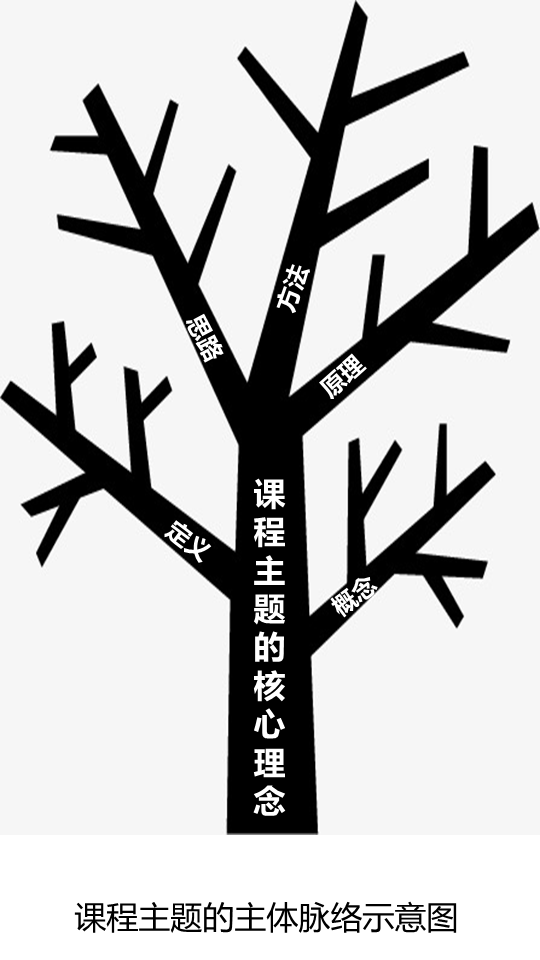

打个通俗的比喻:如果我们把某一课程主题比喻成一棵树的主干,那么,相关的定义、概念、原理及思路、方法等就是这棵树的枝干,如此,才能组成一棵完整的树(如图4-2所示)。

图4-2课程主题的主体脉络示意图

我们知道,任何一个主题的课程单纯从理论层面看,都有其内在的、自有的理论架构体系。问题在于无论是课程目的还是课程对象,培训课程与学科性课程都有着显著的区别(具体内容详见第八章相关内容),自然不能照搬照抄其完整的架构体系。何况即便是同一主题的培训课程,因着学员对象的不同,为了解决不同类型、不同层次的问题,所要涉及的相关定义、概念、原理及思路、方法等也会在深度、广度和高度等要素上有所区分。

举个简单的例子。

从理论上讲,“人际沟通”这一主题的培训课程,对于企业组织中任何层级的员工都应该具有一定的价值,因为没有一个人敢说自己在人际沟通方面不存在任何问题。

重点在于,没有任何一位专业、成熟的培训师会将同一版本的“人际沟通”课程同时运用在基层、中层、高层等不同层级的员工培训实践中!反过来说,同样是“人际沟通”这一主题的培训课程,面对基层员工所要涉及的基础理论知识的深度和广度肯定有别于面对中层员工。此外,高层员工在接受“人际沟通”的课程培训时,所要涉及的理论知识的深度、广度和高度必定会有更高的要求。

所以,作者在其十几年的课程设计与开发辅导实践中,总是要求学员在确定了某一课程主题之后,必须“自主思考”先于“查阅资料”,目的就是让培训师能够尽可能聚焦于学员的需求来确定相关的主体内容,而不是一味依赖课程主题既有的理论架构,以确保最大限度地因应学员需求,解决学员的实际问题。

之所以如此强调对课程主题主体脉络的把握,还有一个重要原因就是,很多培训师并不一定能够完全、充分地理解课程主题所涉及的相关理论知识。为了有效规避在培训实践中可能出现的一些尴尬(包括囫囵吞枣、张冠李戴、生搬硬套、画虎不成反类犬等),也需要培训师根据自身所能驾驭的程度,对相关主体内容进行前期的认真梳理和确认。

(二)课程主题价值点的分析技术

在我们已经对课程主题的主体脉络有所把握的基础上,作为培训师还要进一步梳理并且聚焦提炼的是课程主题的价值点。

所谓课程主题的价值点,指的是学员经由课程培训所获得的理论知识、实践技能及观念、心态上的调整,对其实际工作、生活所能产生的作用。通俗地说,就是学员通过培训所能得到的好处。

比如,很多企业都会对新入职员工实施一系列的入职培训。其中企业文化、业务基础知识、人事管理制度、安全生产等主题的课程基本属于必修课。那么,培训师在设计这些课程的时候,就必须前置思考这样一些问题:

——新员工为什么要接受这些课程的培训?

——对于新员工来说,了解并掌握这些内容到底能够给其未来的实际工作带去什么好处?

——如果新员工不了解这些基础的东西,到底会给其未来的工作实践造成什么样的负面影响?

……

但是,作者在实践中发现,很多培训师根本没有思考过这样的问题,或者仅仅停留在非常表面的思考,因为公司有这样的规定或者让其尽快适应岗位工作之类。

虽然出现上述这种情形,并不表示培训师犯了什么错误,甚至有些培训师借助某些方法和技巧,也能够实现较为良好的培训效果。但是,这样的课程恰恰会因为缺少“灵魂”而似一盘散沙,在具体实践中带给培训师很多的掣肘,也会给学员留下“知其然,不知其所以然”的困惑。

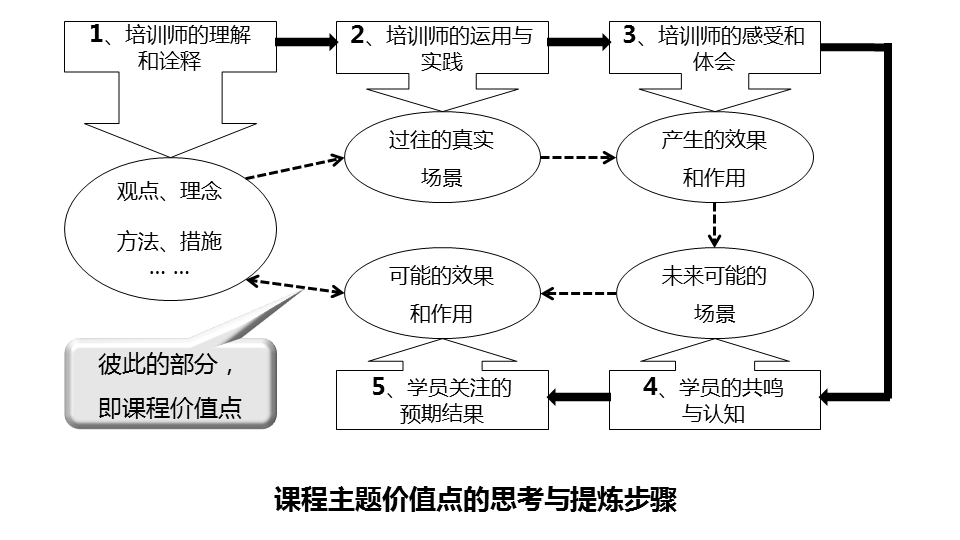

那么,到底应该如何提炼课程主题的价值点呢?基本的思考和提炼步骤包括如下五个环节,如图4-3所示。

图4-3课程主题的价值点的思考和提炼步骤

具体来讲,包括:

(1)培训师自身是如何理解课程主题中所涉及的相关理念、观点和方法、措施的?

(2)培训师在理解的基础上是如何实践的?

(3)实践的具体场景有哪些?最终的效果是怎样的?

(4)学员如何运用课程主题中所涉及的相关理念、观点和方法、措施去应对未来的具体工作?

(5)由此可能产生的效果会如何?学员能够获得回报是什么?

在具体的课程设计实践中,课程主题的价值点,往往都能够提炼概括成课程题目。

举一些例子,比如:

——新员工入职培训的业务产品知识课程,可以表述为《认知价值核心 夯实职业基础——×××业务基础知识培训》;

——新员工入职培训的人事制度课程,可以表述为《解读人事制度 助力职业成长——×××人事制度培训》;

——《夯实职业基础 提升工作效能——×××渠道经理基础素养与技能培训》;

——《关注廉洁健康 把握职业人生——领导及管理人员反腐倡廉与工作作风建设培训》;

——《依循规则 把握关键——投诉处理专家育成培训》;

——《选择在我 自主人生——<高效能人士的七个习惯>专题培训》;

——《促成长激发内在驱动 担责任提升人际影响——TTT企业培训师基础技能培训》;

……

课程价值点的分析与提炼,虽然有一定的路径与步骤可循,但是,仅仅依靠表面的技术是远远不够的,就作者的经验而言,至少需要在以下方面不断积累、不断历练,才能够真正快速有效地准确把握课程的价值点。包括:

一是树立及时总结工作经验的意识,并将工作场景的实际情形与相应的理论进行对接;

二是养成自主思考的习惯,并能够运用“问题追溯”的手段,学习探寻事实或者现象背后的根本原因;

三是通过不同形式和渠道的学习,不断扩展自己的视野。

唯如此,才能够更加准确快速地提炼、聚焦课程的价值点。

(三)课程主题关键点的把握要领

阿基米德的“给我一个支点,我就能撬起整个地球”说的就是关键点的作用。对于一个具体的培训课程而言亦是如此。

那么,到底该如何来把握课程的关键点呢?我们知道,所谓关键点,指的就是对事情起重要作用的因素。例如,在一个屋子里已经布好了所有的电线线路和光源,但最终还是需要通过电源开关才能点亮屋子里的灯光。所以,一个课程的关键点也就类似这个电源开关。

举一个简单的例子。

当培训师发现公司很多初入职场的员工在公文写作的规范方面存在着一些普遍的问题时,当然可以组织相关的培训,以改善这种状况。但是在具体的培训实践中我们会发现,很多的培训师往往会很在意关于公文写作的规范性内容。毫无疑问,就表面的需求而言,这样的设计并没有错,而且也应该是课程的重点内容。但是,如果我们再深入追溯“公文写作不规范”这一问题背后的原因时,就会发现,引发这种现象或者结果的原因有这几种情形:

(1)完全不知道公文写作需要遵循一定的规范;

(2)仅仅知道公文写作有需要遵循的规范,但具体的规范内容不清楚;

(3)知道公文写作有规范,但是并不知道为什么需要规范,所以即便掌握了规范的具体内容,仍然不愿意按照相关规范去做。

我们知道,单就公文写作的规范内容而言,并不是特别复杂,甚至没有其他特别的技能或者经验要求。也就是说,撇开公文主体内容的写作技巧或者水平(这恰恰不见得是一堂培训课程能够解决的问题),其他规范格式类的内容,学员应该很容易就能掌握。

之所以仍然有学员提交的公文不符合规范,更为隐蔽的原因是学员根本没有认识到公文写作中那些规范的重要性!

所以,对于这一类的课程,如何让学员认识,甚至体会到不符合规范的公文有可能会对其自身造成什么样的负面后果,才是促动学员能够真正去改善不规范行为的关键点。

总之,课程的关键点可以表述为:如果要达成A的结果,可能需要B、C、D、E等多重因素的综合作用,其中只有B的因素不可或缺的话,那么B就是关键点。

(四)课程主题切入点的内容开发思路

当我们能够梳理清楚并提炼出课程主题的价值点,并且能够很清晰地把握住课程主题的关键点之后,一堂课程的切入点也就有了明确的依归了——一般而言,培训师可以循着课程主题的价值点或者关键点去设计课程的切入点。

具体操作有以下几点建议:

一是选择一件在工作或者生活中经常出现或者发生的事例,并通过事例引发学员的共鸣,从而激发学员的学习兴趣;

二是描绘一个学员在工作或者生活中曾经经历的某种场景,再现某些生动、具象的情景,从而调动学员的感性认知,牵引学员的注意力;

三是设计一些引导性的问题,促动学员进行一些简单的思考,从而将注意力集中到课堂现场;

四是演绎一个故事;

五是设计一个学员规则简单的互动游戏。

总之,课程切入点的设计,必须要围绕两个目标:

(1)能够有效地吸引学员的注意力,并激发学员的学习兴趣;

(2)能够有效对接课程主题的价值点或者关键点。

廖信琳

廖信琳