制造领域的业务虽然庞杂而多头多绪,但从集成供应链角度看,制造管理最关键的还是确保跨部门跨岗位的协同,协同就是理顺部门和部门之间、岗位和岗位之间的关系,理顺它们的关系无非又是理清彼此的职责。从作业角度理清职责并非易事,不是部门职责说明书、岗位说明书这类概述性文件能够讲清楚的,必须要围绕技术特性决定的生产流程逻辑安排好不同部门、不同岗位在不同环节、不同场景的权责。

可以把制造流程分为三类:主流程与支线流程、异常处理流程、使能流程,这三类流程构成制造体系的总流程体系。

主流程就是从依据工单开工到成品入库之间的主线活动集合。比如塑胶结构件产品的生产流程包括三段流程,即注塑流程、喷涂流程、组装流程;锂电池的生产流程包括配料、涂布、烘烤、分切、制片、卷绕、封装、电池烘干、注液、陈化、化成、老化、二次封装、分选、OB、激光焊、OCV、包装这些分工序流程,以及转序流程。支线流程就是在某一方面为生产做要素准备,最后还是要汇集到主线流程的分支流程。比如模具就位流程、生产夹治检具的分发流程、SOP的准备流程、领/配料流程、超领流程等。

异常处理流程就是标准流程中产生例外情况的处理流程,比如生产异常处理流程、制程来料不良品处理流程、制程不良品处理流程、返修流程等。

使能流程是基础支持性流程,为制造提供必要的基础支持。比如产能数据管理、良率数据管理、工时管理等。

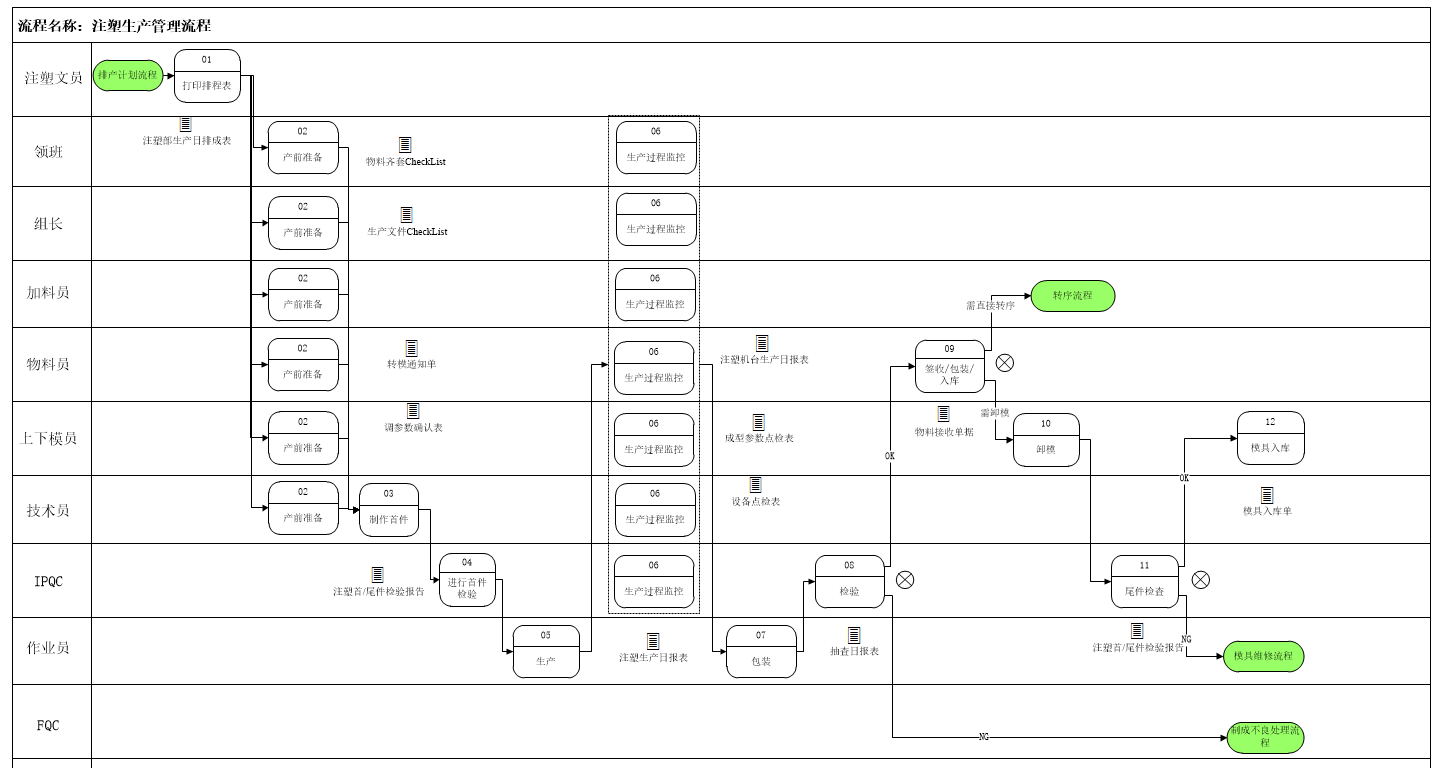

图7-3是一个制造流程样例,我用它说明一下流程是如何确保协同、集成现实生产场景的各种要素与活动的。

图7-3 制造流程样例{看不清}

流程是本着场景化、剧本化的原则进行设计的,一般都要经过相关部门多轮讨论、博弈、评审才能确定。

流程图中灰色背景的椭圆框表示连接该流程的上下游流程,也就是说这个流程只是端到端长流程的一个构成部分。

每个角色在本流程中的所有活动呈现在同一行,所有活动的集合其实就是该角色在本流程的职责。不过这种职责表达方式是动态的,考虑了其在流程场景中的具体位置,因此更加精准、具有可操作性。这意味着对不同角色的协同关系在极细的颗粒层进行了规范。

所有活动之间的输入输出关系是明确、清晰的。

图中有些活动旁边放置的文本符号代表模板或操作指导书,代表执行该活动时,按照既定的模板或操作指导书执行。比如活动“04-进行首件检验”,需要按照“注塑首/尾件简报报告”模板执行。这些模板或操作指导文件会以该流程附件的方式存在。

总而言之,上述以流程为纲、为轴集成生产管理所有活动的方法实质是一种守拙的方法、提纲挈领的方法、按图索骥的方法、化繁为简的方法、守正出奇的方法。

当然,对于制造管理而言,还有很多基础管理工作必须要做好,比如日常现场管理、班组管理、安全管理、设备管理、5S管理等。因不是集成供应链关注的重点,不再展开。

王春强

王春强