在本章,笔者耗费了大量的篇幅去论述流通的意义,目的就是想解释一个原理:在家居建材乃至其他类似行业中,在供大于求的大市场环境下,通过产品和营销方面修修补补的工作已经很难实现本质的突破,只有将从产品研发到市场营销之间的各个环节到造成一个系统化的流通系统,才是寻求行业商业模式升级,继而实现整体产业革命的最直接的途径。

1.以全流通为核心的营销系统

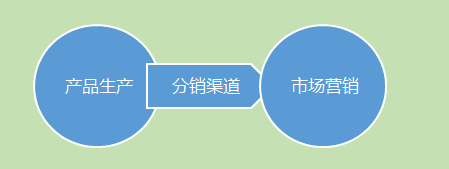

先让我们做一个比喻:假如我们将从生产到营销的整体过程比喻为一杆枪的话,那么营销就是前权(枪尖)、生产就是后劲(枪鑚)、流通就是中坚(枪杆),这样三位一体的“枪扎一条线”,可以形成有力的刺杀而克敌制胜。然而现实的状况却不是这样,重复产能的过剩加之过度的低水平营销,将前权和后劲不正常地放大形成了一个哑铃的形状,不仅发力困难且薄弱的流通中坚反而时时可能会造成整个长枪的折断,如此强大的前权和后劲都是无意义的。

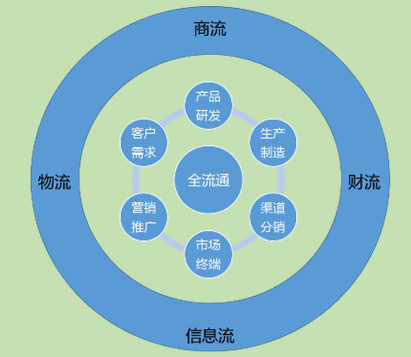

以上的比喻和分析就是想告诉我们,流通体系的薄弱确实会造成整个生产、营销体系的崩塌。无流通,营销也无意义。所以以家居建材产品的特性为起点,沿着产品研发、生产制造、渠道分销、终端营销、市场需求应当形成一个以全流通为脉络的循环系统,在这系统里面,工厂、经销商、店面、顾客都是其中一分子,如图6-6所示。

图6-6以全流通为脉络的循环系统

笔者并不认为这个模型是什么高大上的创举,只是在我们目前认知的基础上将某些重要的方面突出了一下:

(1)这个系统的核心不再以营销或者产品为核心,而是围着流通来循环的,这是基于目前家居建材行业面临的生产和营销的具体问题提出的。

(2)将“三流”分立出来,并特别加上了信息流,这也是最容易被忽视的。

(3)将我们传统认识的从产品到客户需求的各个环节进行统一化处理形成一个循环,也就是流通环,完好地解决了各个环节之间的矛盾,所有单立的环节均需要为流通服务。

(4)在全流通的大前提下,真正实现厂、商、客一体化。

2.全流通系统的本质和意义

全流通概念的引入,将目前家居建材行业内以营销或者生产为核心的两种经营模式进行了动态的统一,其主要思想是:

(1)工厂层面:将相对静态的产品生产环节纳入动态的流通循环,也就是将那堵“心中的围墙”推到,让工厂以更加开放的状态面对渠道和市场,以期解决以往工厂与渠道和营销脱节的问题。

(2)营销层面:改变市场营销单纯以“将商品卖出去”为主导的狭隘思维,事实上营销只是流通循环的一个推动力而已,对市场的商品供给才是商务工作的本质基础。

(3)渠道层面:改变目前分销渠道相对实力薄弱、环节多、水平低的现状,通过向全流通模式的升级实现分销渠道的专业化、现代化和营销基干的目标。

引入这个概念,主要目的是改变目前家居建材行业产能和营销双过剩的不良状态。在产品方面,生产的数量庞大但技术和设计水平还处于较低的层次。基于目前的产业水平,要想实现本质的升级,需要依靠大量的研发资金投入和外部整体工业水平的环境的提升,在短期内很难实现。

在营销方面,和产品生产问题的本质相同,即低水平的重复,甚至更加简化到仅仅是广告+促销的模式。如果消费市场的成熟度和营销、管理人员的基本素质尚不能在短时间内有大改观的情况下,寄期望于市场营销能有什么本质的革命是不现实的。

这种现实就如图6-7中的哑铃型,两边大中间小,分销渠道“细”且“长”,也就是渠道环节多,功能单一,这个瓶颈正在制约行业整体的发展。

图6-7哑铃型渠道

所以,比较切实可行的措施不是产品和营销,而是对分销渠道的流通化改造,继而将上下游的产生和营销统一到全流通的模式下,也就是全流通模式下的厂商一体化。

3.实现全流通的要点

实现全流通,关键在于对分销渠道的改造,继而带动生产和营销的变革,需要做的事情在前面全流通的模型里已经体现:

(1)商流革命。

将库存和营销压力一味地压向渠道是不对的,在渠道的运营能力有限的情况下只会造成“渠道堵塞”。表面上看似问题暂时解决了,结果还是需要厂商和经销商共同买单,最后还是“零和博弈”,解决此问题的关键就是厂商关系的调整。本质上看,厂商和经销商之间的矛盾就是产能消化和产品品质的问题,因为工厂的生产游离于商品流通的边缘,它的阶段性的产能过剩让下游的经销商买单是不合理的,以渠道库存来压迫经销商发挥潜能去实现跨越式的销售成果必然不长久,“以销定产”才是根本的解决之道。

实现“以销定产”并不容易,这需要经销商们和厂家之间在理念共识、信息交流、物流操作、责权利对等方面建立新型的关系模式。

首先,厂商和经销商都需要明白一件事,大家不再是买与卖的竞争大于合作的贸易关系,而是彼此合作的利益共同体关系,这是思想基础。

其次,消除狭隘的局部利益思维,建立标准、科学、实用的信息沟通平台和模式,将经销商和厂商紧密结合在一起。这并不难,一个开放的订单、物流、管理等信息沟通软件(类似ERP\MIS)就可以解决很多管理模式上的羁绊,关键是厂商愿不愿意给经销商开发,经销商愿不愿意使用。这只是操作模式,是基于上面第一点共识的基础上的。

最后,有了良好的信息沟通系统,在营销上共进退的同步效应就可以实现。营销资源的共享和配置、对市场信息的反应、营销的管理、冲突的解决都不是太大的问题。

(2)物流革命。

基于商流革命的大前提,在产品运输、仓储、分拨、回收等方面的物流操作就顺理成章了。将工厂、渠道和终端库存实现最优化,并据此来引导工厂未来的生产和销售部门未来的营销策略就是不二之选。此工作细节的操作这里不再重复,读者看看那些专业的快递、物流、超市等行业的运作模式就会明白。

(3)财流革命。

财务的流通在操作层面相对比较容易,然而关键点又回到了厂商关系层面,就是商品和现金的借贷关系,也是大小老板们最纠结的问题。在目前中国大的商业环境下,笔者没有更多的建设性意见可以提出,只是希望徒劳无益的讨价还价能够少一些,一旦规则和契约成立,大家按照做就可以了。

(4)信息流革命。

事实上上面三个环节都包含信息流的成分,笔者还是愿意将其拿出来作为单独的因素。事实上厂商和经销商之间稳定的信息沟通渠道并不多,除了定期的经销商会议、订单联络和区域经理的渠道工作以外,其他常态化的信息沟通很少。

在微信大行其道的今天,经销商和厂商相关人员形成不同群体、形式的微信群本是一个最简便的信息交流方式,然而很多厂商却非常惧怕它,本着“好事不出门、坏事传千里”的习惯,往往最后此类微信群就成了经销商之间吐槽厂家最好的平台。叠加的负能量慢慢的,厂家焉能不怕?本着“多一事不如少一事”的精神,他们更希望传统低效率、不对称的单向沟通方式更加放心。应该说渠道的信息沟通还处于非常原始、随意的状态。

以微信群为代表的自发性信息沟通渠道本质上是标准、有序的沟通方式缺位产生的结果,并不能否定高效的信息沟通平台的作用,与此相反,制定好信息沟通的规范和模式,是信息交换渠道能够有序的、正面的运作才是更好的方式,如:①厂商向渠道提供每月信息通报,包含行业动态、新品研发、促销政策、管理制度、营销指导等;②经销商向厂商的市场信息通报,可以形成标准的报告格式,如市场状况、竞品动态、质量反馈等;③培训知识分享,向渠道常态化地发布产品知识、营销技巧、管理方略、成功案例等信息。

在电子媒体和通信手段如此发达的今天,以上的措施都不是什么难事,只是有没有意识去做、是否愿意坚持而已。

孙嘉晖

孙嘉晖