【“跨越鸿沟”计划】

第六项计划 引导非正式沟通

计划内容:

积极引导与管理非正式沟通,使其在充实沟通渠道、活跃沟通氛围的同时,成为促进公司文化融合的有效手段。

实施策略:

(1)增加各部门活动经费,倡导部门内部以及部门间开展周末及节日聚会。

(2)继续加强对论坛的引导和管理。

(3)开辟茶歇室,将下午4:00-4:30定为茶歇时间。

(4)倡导“聊天式”沟通。

【实况】

网络引导及管理人员培训使公司的沟通状况打开了局面,接下来,工作小组推出的一系列“亲民化”的措施,更进一步加强和改善了员工之间的关系。

第一项令大家大为欢迎的措施是增加各部门的活动经费,这是一项实实在在、经济有效的措施。在增加部门经费的同时,工作小组通过内部网向公司全体人员发出:“春暖花开之际,让我们出去走走吧!”的倡议,于是,各部门花样百出,举行了各式各样的周末聚会活动,有野餐,有团队拓展活动,还有业务往来比较多的部门间的联谊活动。

第二项让人振奋的措施是茶歇室的建立。工作小组将新办公大楼内几个空闲的办公室加以改造,建成了一个比较宽阔的茶歇室,还将每天下午4:00-4:30规定为茶歇时间。在这个时段内,任何人都可以到茶歇室内休息,茶歇室准备了咖啡、茶和一些甜点。

经过一段时间,原本沉寂、死板的气氛变得轻松活跃起来了,而论坛也在这种活跃气氛的刺激下,参与的人越来越多,讨论的话题越来越有意义。网络论坛和茶歇室不仅成为员工之间交流思想、互通有无的空间,还成了企业发现问题、改进问题的地方。

【分析】

前面我们已经对非正式沟通有所了解,在这里我们将就引导和管理非正式沟通,让非正式沟通为组织目标服务进行一些探讨。

首先,我们先了解非正式沟通的分类;然后,探讨以怎样的态度来对待非正式沟通;最后,介绍几种比较有效的非正式沟通方式。

一、认识非正式沟通

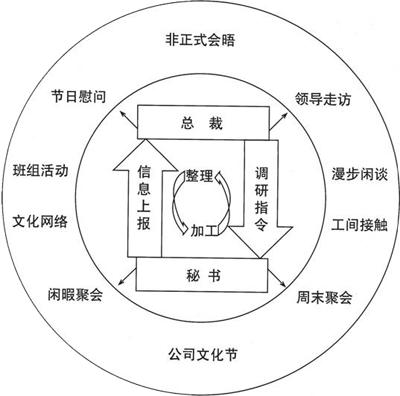

组织中的非正式沟通是多种多样的,如我们在前面反复提到的论坛讨论、成员聚会、闲聊等,都属于非正式沟通,具体的分类如图5-1所示。

图5-1非正式沟通

二、引导和管理非正式沟通

非正式沟通可以说是人们天生的需求,通过这种沟通途径来交换或传递信息,常常可以满足个人的某些需求。例如,人由于某种安全的需求,乐意探听有关人事调动之类的消息;朋友之间交换消息,则意味着相互的关心和友谊的增进,借此可以获得社会需求的满足。通过非正式渠道获得的消息对于组织成员来说,往往是他们最感兴趣又最缺乏的消息。因此,这种信息会满足组织成员对某些信息的需求。

在传统的管理及组织理论中,并不承认这种非正式沟通的存在,即使发现有这现象,也认为要将其消除或减少到最低程度。但是,当代的管理学者知道,非正式沟通现象的存在不仅无法消除,反而要去了解、适应和整合,使其有效担负起沟通的重要作用。例如,管理者可以设法发现在非正式沟通的网状模式中,谁处于核心和“转播站”的地位,也许通过这种沟通网可以使信息更迅速地传达。他也可以设法从非正式沟通中发现所流传的信息内容。不过,这些做法有其危险和代价:过分利用非正式沟通,会破坏正式沟通系统,甚至组织结构。

尽管运用非正式沟通可能会有一些负面作用,但从积极客观的角度出发,管理者还是应充分利用非正式沟通。

许多时候,有效沟通的完成靠的不是正式的组织关系,而是人们在组织内的个人关系,也就是所谓的非正式人际网络,这种非正式人际网络通常比正式的组织流程更能有效地完成工作,甚至满足特殊要求。

管理大师约翰·科特曾花费五年时间,针对9家大型企业、15位成功领导人进行研究,他发现这些人平均每天有75%的时间用于与他人沟通,而且多数时候仅是随意的聊天,没有特定的目的或是话题。约翰·科特认为,这些看似浪费时间、毫无效率的活动,事实上是建立关系的关键,所以,应鼓励部门之间的非正式沟通。鼓励部门的员工与相关部门的员工建立朋友关系,告别那种只是“半熟脸、没事不说话”的现象。在可能的情况下,请需要配合的部门主管来参加本部门的业务会,一方面可以让他了解本部门的意图和需要获得的配合,另一方面还可以听取他的建议,以便在实施过程中更顺利地配合。跨部门沟通不应拘泥于某种模式,沟通的方式多种多样,沟通的目的是为了促进交流和默契合作,从而提升沟通效率。

此外,像M公司推出的这些鼓励非正式沟通的措施一样,聚会、走访等非正式沟通也是增进关系、促进沟通的良好手段。

三、发挥“聊天”的功效

聊天是我们每天都必做的事情,但是聊天并非只是为了消遣时间,其实聊天也是一件很有意义的事情,可以帮助我们舒缓情绪、释放压力、了解资讯、获得信息、消除误会,增强互信。

聊天其实也是一种很有效的非正式沟通形式,如果运用得当的话。组织绩效并非仅仅来源于按部就班地执行工作任务,报告、讲演、开会、工作总结这些沟通形式都太过于正式,在某种程度上可以解决大部分工作任务问题,但却不能有效解决企业管理的其他问题,例如人的思想问题、企业文化、组织力、同事之间的关系以及潜在信息等,而这些又是企业管理中非常重要的问题,如果解决得好,组织绩效更容易获得改善。技巧性地利用聊天,有助于解决这些棘手问题。

对于管理者而言,与下属的聊天都是传道授业解惑的机会,可以了解员工的思想,结合自己的思想引导员工做些积极的改变。给他们一些关于工作和人生的建议,不仅包括工作上的专业知识,还可以有职业生涯规划以及未来的打算,帮助他们规划自己的人生;每个人工作和生活中都有一些疑惑的地方,帮助他们解决困惑,共同探寻答案,扮演答疑解惑的角色。

很多企业推行绩效面谈,初衷是好的,但由于这种程式化的正式沟通很难触及人的内心世界,因而效果都不理想。如果管理者能够成为一名善于与下属聊天的“朋友”,那么,你可能会发现,原来他们有这么多“为什么”和“怎么办”,只是没有人或者没有机会主动说出来。借用刺猬理论中心理安全距离说,人会在正式沟通中保持较长的心理安全距离,而在闲聊时会适度缩短安全距离。

但是,想获得这种聊天的效果也并非一件易事,上级要有一贯的行为表现证明自己足够坦诚并值得信任、具备才干且乐于助人、富有思想且善于引导他人,这些对管理者们的基本要求是下属们敞开心扉的前提。

相对上司与下属聊天比较而言,下属与上司聊天可能要困难一些,什么时候聊、聊什么,都需要掌握分寸。但无论你身处何职,只要你愿意与上司建立良好的关系,愿意有效开展自己的工作,就应该主动进行沟通,请上司从思想和方法上给予自己工作指导,邀请上司共同客观分析自己在工作中存在的问题,并寻求工作方法上的帮助。

相比而言,和同事聊天就容易得多,聊天时不需要有任何心理负担,尽管通过聊天可以影响别人或者被别人影响,但这都不是我们担负的管理任务。

和同事的聊天也会带有某种目的性,希望通过聊天影响他们,从而接受你的思想和做法,让他们赞同、支持你的行动,争取他们成为你的盟友。或者借此发展同事之间的友谊,改善工作关系。或者可借聊天协商工作,取得一致性看法,为后续工作奠定基础。

尽管我们每天都在聊天,但却很难在企业和同事交流谈心,因而聊天形式的非正式沟通需要注意以下一些事项;

(1)信任和坦诚是前提条件。信任是沟通的前提,如果缺乏信任,聊天必然流于形式,只是相互说笑一番,这种聊天除了消磨时间,实在没有什么意义。聊天要能深入问题,双方必须有足够信任才会打开心门,同时还要坦诚交流,如果故意隐瞒、保留,聊天也不可能有实质成效。

(2)工作聊天需要平衡。聊天也要防止掉入马太效应的魔咒——“富者愈富,贫者愈贫”,我们乐于和自己志趣相投的人聊天,和那些自己不太认同的人保持足够的心理安全距离,这种做法明显会使亲近的人越来越亲近,疏远的人越来越疏远。特别是和下属的沟通,和自己赏识的下属越聊越投机,而和自认为有问题的下属就很少聊,最后甚至变成除工作指示外连一句话都不想多说。这种现象具有普遍性,其解决方式是要重新修正自己的错误做法,平衡聊天对象和时间。

(3)不能传播消极思想。传播消极思想是企业比较担心的事情,正所谓“好事不出门,坏事传千里”。小道消息、负面消息经常会通过非正式沟通渠道传播,而且传播速度迅速。大家工作之余嚼舌根的现象普遍存在,谈论是非、抱怨指责、愤世嫉俗,而这些除了发发牢骚之外并没有任何意义。作为管理人员不应该助长这种行为,要传播正面积极的信息,什么事情该说,什么事情不该去说,要把握好分寸,发挥积极的引导作用。

(4)善于引导聊天过程。有意识地引导聊天过程非常必要,可以让聊天内容更加切合主题,避免聊到哪里是哪里,最后聊天结束却没有达到目的。有时,你面对的聊天对象可能滔滔不绝、畅谈上下五千年,或者情绪激动、言语偏激,这时就需要一些技巧进行干预,逐步引导谈话内容、控制聊天对象的情绪,从而获得一次有效果且愉快的聊天。

四、理顺“小道消息”

任何组织内部都存在“小道消息”,特别是在企业的特殊时期。因为人们总是设法从非正式沟通中探听消息,其结果会造成组织背后的一套“谍报网”和一群打“小报告”的人,从而带来管理上的问题。

如何客观地看待“小道消息”,可以以下一些角度去理解:

(1)小道消息的产生和蔓延,主要是由于人们得不到他们所关心的消息。因此,管理者越故作神秘,封锁消息,则员工私下流传的谣言越猖獗。正本清源,管理者应尽可能使组织内部的沟通系统开放、公开,让种种不实的谣言不攻自破。

(2)阻止已经产生的谣言,与其采取防卫性的驳斥,或说明其不可能的道理,不如正面提出相反的事实更为有效。

(3)闲散和单调是造谣生事的温床。为避免发生这些不实的谣言,扰乱人心士气,管理者应注意,不要使组织成员在上班期间内过分闲散或工作过分单调枯燥。

(4)最基本的做法是培养组织成员对组织的信任和好感,这样他们比较愿意听组织提供的消息,也相信。

(5)在对管理人员的训练中增加杜绝小道消息的知识,使他们对小道消息有比较正确的观念和处理方法。

宋杼宸

宋杼宸