每一个行业,或迟或早,市场都会陷入供过于求,市场竞争都会陷入过度营销。

过度营销作为一种客观的市场现象,是行业竞争的反映,不仅对于行业地位不同的企业有不同的意义,从企业角度来说,也需要不同的矫正策略与方法。

过度营销,不能用简单的价值标准去判定这一现象的好与坏。“过度”一词本义不是与平静、适度等概念相对的负面意思,而是代表市场竞争程度的中性词。过度营销,是指行业竞争已经达到全面、激烈、频繁和复杂的程度。

过度营销意味着什么?为什么会出现过度营销?这是在矫正过度营销之前必须解析清楚的问题。

过度营销的症状:从表象上看是市场层面的激烈竞争,从内容上看是营销关键要素的同质化,从动因上看是实力相当的企业间市场份额的争夺,带来的后果是企业经营可控性与盈利性下降的两个核心问题。

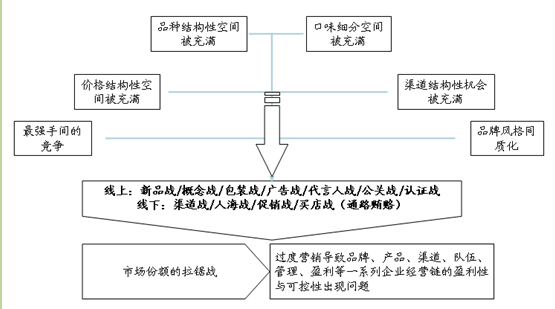

过度营销的成因、表现及后果如图4-1所示。

图4-1过度营销的成因、表现及后果

市场层面就是消费者能够感受到的竞争,在营销管理上分为线上与线下竞争。线上竞争形式有以下几种:

新品战:技术进步、消费者细分是新产品的主要驱动力,在电脑、手机、家电等产业,技术革新是新品的驱动力,汽车、住宅、服装等产业,消费者细分尤其是消费者价值观、生活形态细分是新品的驱动力。任何一家企业的新品,都会很快被对手山寨,新品研发的速度与节奏成为耗用企业营销资源最多的管理内容。

产品概念战:很多产业或品类里,产品的实质创新较慢,过度营销体现为产品概念战,在企业投入传播资源的背景下,产品概念会对消费行为产生影响,结果就会变成产品概念的争夺战,如家电里的变频、智能,地板里的运动、健康,洗发水里的维生素、小麦蛋白、中药,牛奶里的时间概念(早餐奶、舒睡奶)等。

包装更新战:不卖产品卖包装,或者说产品进化小、包装更新快的行业,以中国白酒与月饼这两个行业为最盛,以至于包装成本已经远远超过产品本身的成本,这种趋势还无法遏制,行业内的企业陷入必须借助包装更新体现产品价值的漩涡之中。

广告媒介战:从央视到地方卫视的标王(黄金时段资源)争夺,现在已经不再是决定企业竞争地位的标志,标王招标成为黑马快速崛起的舞台。网络媒体(搜索引擎、门户)广告正在成为企业广告战的主要战场,2010-2011年战火激烈的垂直B2C(凡客诚品、梦芭莎等)、千团大战,都是在网络媒体上进行最后的绞杀。

形象代言人战:自此耐克与阿迪达斯、可口可乐与百事可乐、宝洁与联合利华等跨国消费品巨头,将签约体育、娱乐界明星作为品牌形象战略的核心以来,形象代言人本身的稀缺性成为大品牌角逐的重要战场,这种竞争成为抬高竞争门槛的主要途径之一。

公关宣传战:蒙牛酸酸乳借助超级女声的媒体公关、不喝王老吉网络营销、凡客体的病毒公关、联合利华的广告植入定制电视剧(《丑女无敌》)、依云宝宝(Live young)的网络视频创意公关等,公关宣传在传统媒体、网络乃至内容制作上的竞争有越演越烈之势。2011年发生的蒙牛早熟奶粉网络诽谤事件、鲁花对金龙鱼的网络诽谤事件,是公关营销病态化的体现。

认证战:由于政府主管部门在认证管理上的缺失,各种“伪认证”成为过度营销的重要手段,如牙防组认证、有机食品认证、绿色食品认证等。

与线上竞争的战略性相比,线下竞争对于短期销量的影响更直接:

渠道战:娃哈哈的联销体,康师傅、统一、旺旺等的直分销复合渠道运作体系,可口可乐、百事可乐的直营渠道精耕等,编织了一个覆盖全国、全渠道类型的庞大渠道系统,其渠道强势运营能力,成为对新品牌、新产品进入市场进行包围与绞杀的工具,如康师傅在KA卖场渠道对方便面新品的绞杀,娃哈哈在三级、四级市场山寨产品的渠道拦截等。

人海战:啤酒、饮料、食品等行业的深度分销,正在变成巨大的人力资源消耗战,这种人海战成为企业营销资源的主要支出,汇源、比亚迪等都经历了人海战到大幅度裁员的阵痛。

促销战:经销商奖励、进货奖励、终端导购、经销商运营补贴等成为渠道促销的常态,这一类变动营销成本占到销售收入的15%、营销费用预算的40%,是企业最头疼的过度营销支出。

买店战:即通过排他性的协议阻止竞品的进入,是中国式的通路贿赂,为规避监管,这种买店以进场费、上架费、陈列费、促销补贴等名义进行。在白酒、啤酒、洋酒(夜店)等行业里,这种买店成为决定产品销量大小的主要因素。

通过对以上线上竞争形式的简单梳理,可以看到过度营销是市场竞争达到高级阶段的产物。从内在要素上看,线上线下的竞争,背后是关键营销要素的同质化:市场的价格带区间、品种/品类细分、口味细分、渠道细分、品牌风格细分等核心要素,已经没有空白的结构性机会,而是被同质化的产品所充满,形成了针尖对麦芒的“战略相持性”竞争格局。

行业里的第一、第二和第三集团企业,都要保证品牌的市场份额及增长率,就必须应对这种“红海竞争”的现实。过度营销给企业营销管理带去的最大问题,是对盈利性与可控性的影响,也就是说,企业在过度竞争环境下,很容易出现有销量无盈利的状况,如汇源2010年年报显示营销费用高达45%;以及营销的可控性(计划性、预测性)降低,如概念战、新品战、价格战等都会要求企业及时做出反应,调整营销部署及预算。

过度营销固然带来行业营销的某些异化,如网络水军制造的诽谤宣传、伪认证带来的行业信誉损伤等,但是站在企业的角度,不管过度营销如何掀起惊涛骇浪、红海竞争如何残酷无情,企业都需要首先找到自己的应对之道,适应并且战胜这种市场乱局。

与任何形态的竞争一样,过度营销作为竞争的一种激烈形态,必然有胜利者与失败者、得益者与失利者,就是说,过度营销这种现象本身,必然对于一方是陷阱、另一方是馅饼。

虽然还没有达到完全的“零和游戏”的程度,但领先者可以利用这个乱局进行洗牌,挑战者可以利用这个乱局实现翻牌。

站在行业格局与趋势的角度看过度营销现象,可以得出不同的结论与应对方法,企业需要的不是矫正这个现象本身,而是如何在这种现实下找到使自己利益最大化的处置之道。

史贤龙

史贤龙