(一)变革前:劳动报酬欠缺公平合理性

:比如卫浴行业的注浆工,他的工作环境较差,劳动强度大,企业对他的技术和经验要求都高很多,但注浆工的薪酬和他后工序员工的薪酬差别不大,体现不出他的劳动强度,他的经验跟技术要求。

:比如卫浴行业的注浆工,他的工作环境较差,劳动强度大,企业对他的技术和经验要求都高很多,但注浆工的薪酬和他后工序员工的薪酬差别不大,体现不出他的劳动强度,他的经验跟技术要求。

:这就是我们经常说的复杂劳动和简单劳动问题。在创业初期,企业很多岗位的工作难易程度、工作强度,甚至工作范围、工作性质都是很模糊的,很难一开始就把它们界定清楚。有经验的人可能是这种做法,没经验的人可能是那种做法。所以,表面上他们是同一部门的同一岗位,但实际上他们所做的事情会相差非常大。用一个简单术语来说,就是岗位的成熟度不够。

:这就是我们经常说的复杂劳动和简单劳动问题。在创业初期,企业很多岗位的工作难易程度、工作强度,甚至工作范围、工作性质都是很模糊的,很难一开始就把它们界定清楚。有经验的人可能是这种做法,没经验的人可能是那种做法。所以,表面上他们是同一部门的同一岗位,但实际上他们所做的事情会相差非常大。用一个简单术语来说,就是岗位的成熟度不够。

岗位本身的成熟度不够,我们就没有办法很明确地确定这个岗位的工作要求、工作过程、工作特点、难易程度以及责任等。往往要经过一定时间的发展以后,企业这个岗位究竟要做些什么才能逐渐地清晰起来,这个时候才存在如何界定的问题。所以对于很多中小企业,特别是小型企业来说,一开始就过分地导入人力资源的专业管理思想其实是弊大于利。因为这个岗位本身还在动态之中,还在成熟过程之中。就像一个四、五岁小孩,你做一件衣服让他穿,希望他一直穿下去,他穿得了吗?现在他穿得了,过两年就穿不了了。那你是把他的衣服做小一点还是做大一点呢?做小一点过两年就没用了,做大一点现在又穿不得,是不是?所以,我认为小企业的人力资源管理不要太过强调那种专业化的概念和意识,这会阻碍企业的发展。

实际上很多老板很实事求是,他不接受你这种所谓的专业性的管理概念。为什么?因为接受了对他没有好处,因为的确他的企业的一些岗位的成熟度非常低。当然像HJ公司,它的规模较大,它的岗位成熟度相对较高,而且这个行业也相对成熟了。如果它的员工的岗位职责与任务还处在一种不清不楚的状态那就不应该了。虽然岗位是成熟了,但是我们对这个岗位的认知未必就成熟,我们对它的认识还是很模糊。这个时候就需要专业人员进场了。专业人员干什么?把已经成熟的东西明确地描述出来,表达出来。这个岗位是复杂劳动,复杂到什么程度,有哪些环节构成,你把它描述出来,明确下来。它的难度系数应定到多少,把它定下来;同样做一个小时,你这个岗位一个小时的业绩,相当于别人的多少倍,创造的价值是别人的多少倍,你的投入可能又是别人的多少倍,这些都可以测算出来。实际上这是企业做人力资源工作的基础,人力资源的专业性要达到这个程度。

:它需要这个东西。

:它需要这个东西。

:对。必须进行这样的标准化,企业才能进一步往下发展。这个时候你再不做的话,那大家就吃大锅饭了。难度大的难度小的工种,薪酬都按小时来算,那工作难度大的员工就不干了。或者薪酬标准模模糊糊的,我认为你比他重要一点,你就比他多一点,多多少呢?那就凭感觉了。这也不是个办法。对不对?所以岗位成熟以后,我们要对它进行清晰地觉知。你看,又是觉知,做管理我们必须保持觉知。

:对。必须进行这样的标准化,企业才能进一步往下发展。这个时候你再不做的话,那大家就吃大锅饭了。难度大的难度小的工种,薪酬都按小时来算,那工作难度大的员工就不干了。或者薪酬标准模模糊糊的,我认为你比他重要一点,你就比他多一点,多多少呢?那就凭感觉了。这也不是个办法。对不对?所以岗位成熟以后,我们要对它进行清晰地觉知。你看,又是觉知,做管理我们必须保持觉知。

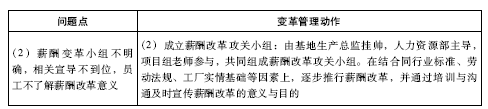

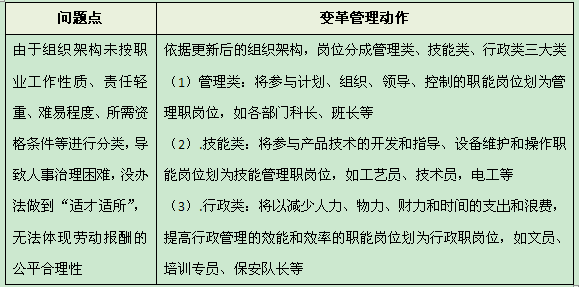

(二)变革后:岗位分成管理类、技能类、行政类三大类

:针对这些问题,项目组推出的变革动作是:根据更新后的组织架构,岗位分成管理类、技能类、行政类三大类。将参与计划、组织、领导、控制的职能岗位划为管理类,如各部门科长、班长以及部长。

:针对这些问题,项目组推出的变革动作是:根据更新后的组织架构,岗位分成管理类、技能类、行政类三大类。将参与计划、组织、领导、控制的职能岗位划为管理类,如各部门科长、班长以及部长。

:包括那些作业部门的负责人,比如车间、技术部门的管理岗位。

:包括那些作业部门的负责人,比如车间、技术部门的管理岗位。

:对。这些负责人不仅要做自己的工作,还要给下属安排任务,要去检查监督,要去调动下属,这一类岗位我们都把它叫作管理类。

:对。这些负责人不仅要做自己的工作,还要给下属安排任务,要去检查监督,要去调动下属,这一类岗位我们都把它叫作管理类。

第二个是技能类,我们将参与产品技术的开发和指导、设备维护和操作职能岗位划为技能类岗位,如工艺员、技术员、电工、工程师这一类岗位。

:技能类岗位的员工可能就不管人了,但是他们所做的事情不是一个普通员工能做到的,需要一定的技术知识,需要比较强的专业技能。他可能不管人,但是他管的事情对他技术要求、知识要求、技能要求比较高。所以就把他定位为技能类员工。

:技能类岗位的员工可能就不管人了,但是他们所做的事情不是一个普通员工能做到的,需要一定的技术知识,需要比较强的专业技能。他可能不管人,但是他管的事情对他技术要求、知识要求、技能要求比较高。所以就把他定位为技能类员工。

:还有就是行政类岗位。把减少人力、物力、财力和时间的支出和浪费,提高行政管理的效能和效率的职能岗位划为行政职岗位,如文员、培训专员、保安队长这一类的岗位。

:还有就是行政类岗位。把减少人力、物力、财力和时间的支出和浪费,提高行政管理的效能和效率的职能岗位划为行政职岗位,如文员、培训专员、保安队长这一类的岗位。

:在企业里面,这类岗位更多是指行政部门。

:在企业里面,这类岗位更多是指行政部门。

:对。后勤服务这一块的。

:对。后勤服务这一块的。

:实际上这三类岗位都带有管理性质,只不过又做了一个更细的划分。

:实际上这三类岗位都带有管理性质,只不过又做了一个更细的划分。

曾伟

曾伟