在讨论心智模式对培训师意味着什么这个话题之前,我们先来了解一下相关专家对心智模式作用机理的研究结果。

心智模式(Mental Model)是苏格兰心理学家肯尼思·克雷克在1943年首次提出的。彼得·圣吉将其定义为:“根深蒂固存在于人们心中,影响人们如何理解这个世界(包括我们自己、他人、组织和整个世界),以及如何采取行动的很多假设、成见、逻辑、规则,甚至图像、印象等。”

从本质上看,心智模式是人们在大脑中构建起来的认知外部现实世界的“模型”,会影响人们的观察、思考以及行动。

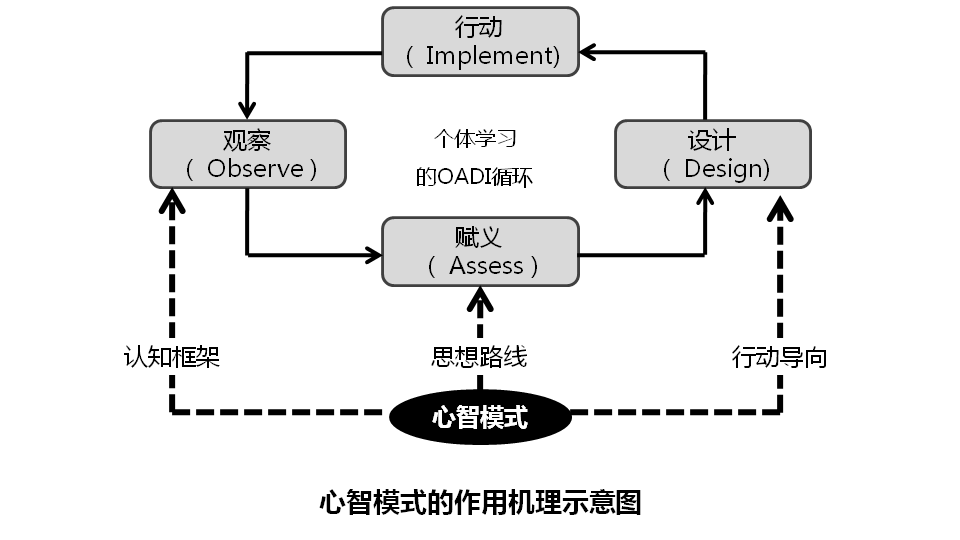

所以,专家研究发现,心智模式的作用机理包括三个方面(如图4-1)。

图4-2心智模式的作用机理示意图

图4-2上部显示的是个体学习的OADI循环(考夫曼,Kofman,1992年),下部则显示了心智模式的作用机理。

按照考夫曼的说法,个体的学习过程可描述为“见—解—思—行”的循环(简称OADI循环):

所谓“见(Observe)”,指的是从特定经历中取得素材,不仅指观察,还包括通过各种渠道获得的感觉、知觉等。

“解(Assess)”是对得到的素材进行解释、评估,加以理解。

“思(Design)”是对解释、评估以后的信息加以总结,形成抽象的概念、理论或模式。

而“行(Implement)”则是将概念、理论付诸实践,以检验概念或理论的真伪。

与此相对应,心智模式的作用机理主要有三种,即心智模式通过三种途径影响个体的观察、思考和行动,具体包括:

(1)认知框架。心智模式为人们提供了观察世界的认知框架,如同一个“滤镜”会影响人们所“看见”的事物。具有不同心智模式的人在观察同一事物时,往往会有不同的感受或得出迥然不同的结论。

以培训实践为例子。

在课堂现场,培训师提出的某些观点和看法,不同的学员肯定会有不同的解读;同样,学员在课堂现场的同一类型的表现,在不同的培训师眼中,同样可能意味着不同的认可或者质疑程度。

(2)思想路线。认知心理学家瓦瑞拉认为,人的认识并不是一个简单被动地反映客观事实的过程,而是我们经验世界创造的主动过程。基于从外部世界获取的信息,我们对其进行解读,做出合理的假设、想象,并按照特定规则或逻辑进行推论,从而做出判断和决策。

在这方面,每个人其实都有很多切实的感受。例如,在午夜,你走在空旷的街道上,脑海中会浮现出很多画面,包括潜在的危险等,会不由自主地加快脚步。阿吉里斯等学者基于现代心理学的研究成果,提出了“推论的阶梯”(ladder of inference),是对心智模式如何影响人们形成结论和信念的形象说明。

同样回到培训实践上。

在课堂现场,面对学员出现懈怠的状况,不同心智模式的培训师可能会做出两种截然不同反馈:

有的可能会从自身角度出发,问自己是不是哪些地方出现了纰漏,从而迅速调整相关的手段和方法,通过积极引导,最后把学员从懈怠的状态中调整过来。

而有的培训师可能会想,“我都如此努力了,为什么学员还是如此懈怠?……我也应付应付,算了。”最后,使得学员的状态越来越糟糕。

(3)行动导向。彼得·圣吉指出,心智模式不仅决定我们如何理解世界,而且决定我们如何采取行动。因为人们在成长和发展心智模式的过程中,会逐渐总结规律、发现模式,形成一些对世界概括性的看法,即价值观和世界观,这会影响人们的判断和行为。

例如,相信“X理论”的管理者会将员工视为懒惰的、千方百计谋求个人利益而不顾公司利益的人,从而更倾向于采取严格的管控措施;而相信Y理论的管理者会将员工视为积极的、能自我约束和激励的人,因此更倾向于采取授权、激励等管理措施。

在培训实践中也有类似的例子。

有的培训师由于过往认知和经验的影响,也许会固执地认为,老师是当然的权威。如果学员提出不同看法和意见,就是对权威的挑战和不尊重,于是,很可能采取一些比较“蛮横”的措施和手段……

而有的培训师会觉得,虽然自己是老师,但培训更多的是与学员平等分享、相互交流的过程。基于这种认知的话,即使碰到学员提出反对意见,甚至是有些挑衅意味的情形,也同样能够心平气和,并且抱持与学员共同成长的态度,形成良好的互动……

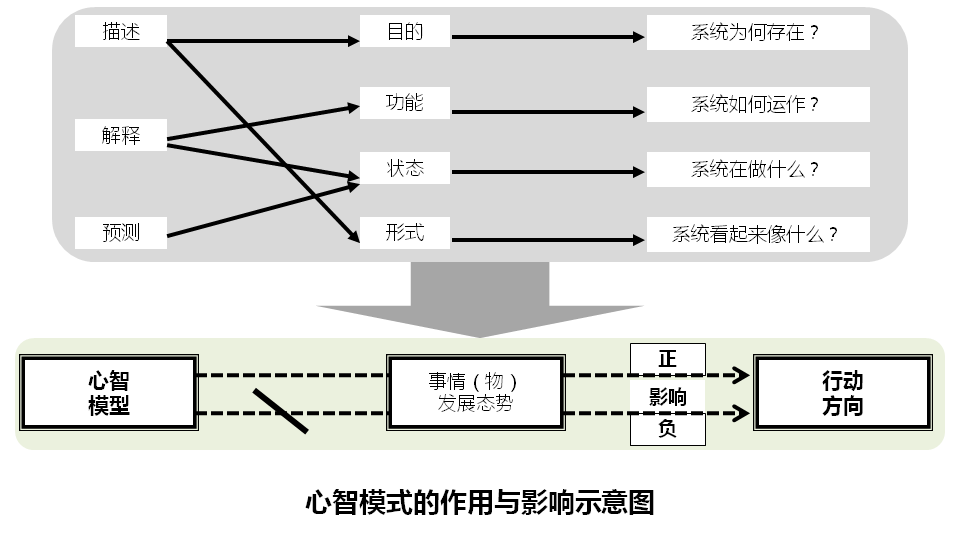

从三种作用机理来看,心智模式其实是一种机制。人们通过心智模式,能够以一种概论来描述系统的存在目的和形式,解释系统的功能和观察系统的状态,以及预测未来的系统状态。

换句话说,即是人们对于世界的理解方式是透过询问来实现的。这些问题有:这是什么?为什么这样?这样有什么目的呢?这个东西是如何运作?它会造成什么后果?这些问题可以简化成下列的示意图(如图4-3)。

图4-3心智模式的作用与影响示意图

总之,心智模式是一种客观的心理存在。它影响着人们的观察、思考、决策和行动。心智模式没有绝对的对错、好坏之分,是一把“双刃剑”。

分享一个故事。

有个人在他的地里掘出了一个绝代佳人的大理石雕像,于是就拿着它到一位喜欢各种艺术珍品的收藏家那里去出售。收藏家用高价买下了这尊雕像,然后他们就分手了。

在回家的路上,他拿着钱边走边想着,自言自语地说道:“这笔钱能使人生活得多么美好!石雕是死的,埋藏在地下谁也梦想不到已有千年,怎么会有人出这么多钱买它呢?”

而收藏家却在欣赏他的雕像。他思索着,也自言自语地说:“多么美丽,多么栩栩如生,多么伟大的杰作,而它刚从千年的酣睡中苏醒!为何竟有人宁愿不要这一切,而要既无生命又无诗意的钱呢?”

廖信琳

廖信琳