第二节 走出提案活动的误区

对提案活动的理解容易产生以下误区:

(1)认为提案活动片面追求数量,质量不高,效益不明显。

(2)担心无法区分哪些是分内工作,哪些是改善。

(3)担心员工会为钱所动,拼命写提案,会影响正常工作。

(4)担心管理水平提高后将很难找出问题,持续推进有困难。

(5)担心等级评价由部门长决定,会产生不公正的现象。

(6)认为要激活这项活动就必须重奖提案者,或按改善金额比例发放奖金。

(7)认为安装提案箱,就可以收到员工提案。

由于对活动的意义理解不足,在员工或管理层中会产生这样或那样的疑问、担心及操作上的误区,不提前解决这些问题,提案活动就不可能顺利开展。

一、认为提案活动片面追求数量,质量不高

首先要说明,本项活动的主要目的是促进员工的参与,营造良好、浓厚的改善活动氛围。因此,提案本身的经济效益是次要的,只要有益,再小的提案都是可取、可嘉的。员工提出的提案数量越多,说明员工对企业存在的问题关注越多。管理无小事,再小的问题都应该认真对待并杜绝,提案数量越多越及时,就越能避免小问题引起大问题。更何况,在大量的改善提案中,不时还能淘出闪闪发光的金子。

我们也不该忘记积少成多、积土成山的道理,大量提案的积累必将为企业带来丰厚的回报。有专家做过一个统计调查,如表3-2所示,结果表明,提案奖金的回报率是30倍以上。

表3-2 提案奖金回报率

|

调查项目 |

日本的数据 |

|

调查公司数(家) |

559 |

|

员工数(人) |

197万 |

|

年度人均件数 |

24 |

|

年度参加率 |

60% |

|

采用率 |

82% |

|

每件经济效果 |

17670日元 |

|

每件奖金 |

500日元 |

|

倍率 |

35.3 |

二、担心无法区分哪些是分内工作,哪些是改善

笔者在推进这项工作的时候就有过这样的疑问,特别是对技术部门和设计部门的员工提出的提案,争议更加激烈。反方的论点是,技术部门的员工本来的工作就是解决生产中出现的问题,而设计部门的员工本来就应该不断地发明创造,何来改善提案及工资以外的奖励。在这种争论达到高层(即高层内部的认识不一致)的时候,不出所料,技术部门和设计部门的提案件数一落千丈,这从反面印证了一个道理,员工提案不仅仅是为了奖金,更是为了在参与中获得自身的价值(既然公司上层不理解,那就不写罢了。要不然,别人还以为我们就图那10元、20元,让人瞧不起,不值得)。

就这个问题,在我推进这项活动的初期也曾犹豫过,也曾争论过,我咨询了权威的改善专家,他们的回答基本上是一致的,就是说改善活动没有部门之分,也没有分内分外的区别,任何有益于企业经营的建议、提案及发明创造都应该得到奖励。特别是理光集团的一位常务董事回答得更干脆,他说,所有工作方法的改变只要以“当时的眼光”(以后可能会发现并不是最好)判断是有益(对企业经营和管理有帮助)的,它就应该受到奖励。这也说明了管理学的一个道理,管理中没有最好,只有更好,改善是无止境的。判断员工提案是否属于改善,只有一个标准,那就是确认提案是否满足“改善”的两个基本要素,即“改方法”和“善结果”,两者缺一不可。这就是说,即使结果好了,如果方法没有改变,这样的提案就不算改善。反之亦然。

在解决了以上疑问之后,人们关于分内分外及以部门区分的争论才可能消除,才不会影响员工参与改善提案的积极性。

三、担心员工为钱写提案,影响本职工作

员工为钱所动,无可厚非,因为奖励制度本身就是要通过少量的奖金来激发员工的提案热情。拼命写提案是否会影响工作呢?回答也是否定的,原因是提案并不是随笔就能写成的,它需要员工了解和熟悉周围的工作,有很强的观察事物和发现问题的能力,还需要有很强的责任心。有责任心、有能力的员工不会顾此失彼。实践证明,越是写提案多的人,本职工作也做得越好。那些工作不认真的员工是不会关注身边的问题的,改善提案也无从谈起。

退一步讲,如果能让一个不甚负责的员工加入到积极提案的行列,那么他将从改善活动中得到启发,逐渐成为一名出色的员工。说到底,这正是我们设法激活这项活动的最根本目的,即让更多的人关注改善活动,参与改善活动。

四、担心管理水平提高后,将很难找出新的问题

我们在实践中发现这样一个现象,随着改善活动的深入开展,那些显而易见的问题会随之减少,但是这并不意味着企业就不存在问题。与此同时,员工发现问题和解决问题的能力越来越强,员工发现的问题越来越深,本质的问题越来越多,提案件数也越来越多。更何况,企业内部也不是一成不变的,各种各样的变动(新产品导入、新技术引进等会引起决定工作和产品质量的4M,即Man、Machine、Material、Method的变化)都会带来全新的问题,因此,在企业管理水平提高之后,对员工的提案件数减少的担心是不必要的。

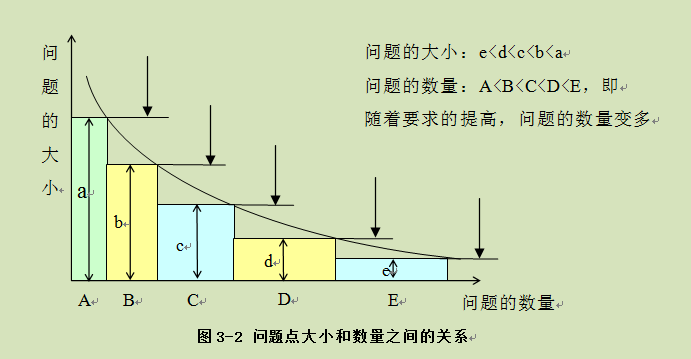

从图3-2所示的数学模型中可以清楚地发现,每当我们提高要求或者提升我们发现问题的能力的时候,我们将能够发现越来越多的问题点。这也就是提案活动可以长期推进,并且不用担心数量会越来越少的一个理论依据。

因此,如果发现员工提案件数在异常波动或逐月减少,你就要研究是否在推进方法、推进力度、员工的能力提高或其他方面出了什么问题。如果不及时克服这些问题,活动将面临全面滑坡的危险。

我们经常可以听到这样的抱怨,提案活动只能维持短时间的热度,开始时轰轰烈烈,几个月后冷冷清清,甚至销声匿迹。我们可以肯定,并不是因为企业管理水平提高了,而是因为在活动推动上出了问题。

五、担心等级评定由部门长决定,会有不公正

评价工作主要是由部门长来做的,不排除提案定级上的偏差。但推进部门有责任对各部门的评级情况进行核准,发现问题及时沟通,及时调整,使评级工作趋于合理、公平。另外,对奖励级别较高的提案,特别是涉及无形效果的提案,还可以由推进部门协调组织实施会审,由跨部门委员一起给予考核定级。

六、重奖提案者或按改善金额比例发放奖金

所谓重奖和按比例奖励基本上说的是一件事,就是根据改善的金额计算奖金,我们认为这样做既不科学,又会引发某些副作用。为什么不宜提倡?原因有二。

(1)让员工变得斤斤计较。

重奖和按比例奖励对核算改善金额的精度提出了更高的要求,员工也会特别在乎核准金额的高低,从而变得斤斤计较。这样做就不可避免地会出现对核准金额的疑问,不仅会影响员工的士气,严重时还会影响员工和评价者之间的关系。

(2)可能造成不公平,不利于员工成长。

由于有重金的诱惑,很难保证不会有人(提案人或评价者)铤而走险,弄虚作假,从而造成不公平和引起员工抱怨,不利于员工素养的提升。员工在乎的是提案被认可,提案获得肯定。因此,最好的办法就是淡化奖金的金钱意义,让它变成一种受到肯定的“符号”。

七、认为安装提案箱,就可以收到员工提案

从前,一些企业为了收集员工的提案,在公司内的某些场所设置提案箱。员工有提案或建议的话可以自由地将提案投入其中,公司安排指定人员定期开启提案箱,收集和处理箱内的提案。众多的尝试证明,这种做法不仅落后而且是注定要失败的,那些把提案制度等同于提案箱的企业,提案活动早就是一种摆设,员工的积极参与也无从谈起。为什么提案箱活动会是这样的结果呢?推敲之后我们不难理解,提案箱活动等于告诉员工,员工能够自主自由地提案,只要员工愿意就可以参与提案,不愿意也可以不参与提案。面对这样的提案箱活动,难道你还有兴趣长期坚持提案吗?答案当然是否定的。

提案箱活动成功的企业并不依赖于提案箱,而是“走动的提案箱”,即企业、部门的领导及TPM活动推进人员担当起提案箱的角色,直接催促、动员、说服员工参与提案,调动他们参与提案的积极性。

为了帮助和鼓励员工参与提案,有时候领导和推进人员要有意识地将自己的提案思路提示给员工,让员工把它作为提案写出来。有时候,还可以让某一部门的负责人或员工承诺完成提案的件数,等等。

总之,要激活改善提案活动,必须要由企业或部门负责人,及精益改善活动推进人员进行积极有效的推动。

刘承元

刘承元