从实际生活的角度看,任何一个人都有纵横交错、亲疏有别的各种人际关系。比如先天的父子、母子关系,以及后天生活实践中不断扩展的同学关系、师生关系、同事关系、上下级关系、生意伙伴关系等。处理上述任何一种关系,在实际操作中都极为复杂而又微妙,夸张一点说,是每个人一辈子都需要面对的课题。

但是,如果我们把具体的个体抽离出来,以某一职业及其职业行为作为考量对象来进行人际关系梳理,还是可以发现一些可以依循和参考的规律。

培训师这一职业,单就职业行为而言,其人际关系的互动对象大致可以分为三类,即合作伙伴、客户及学员。

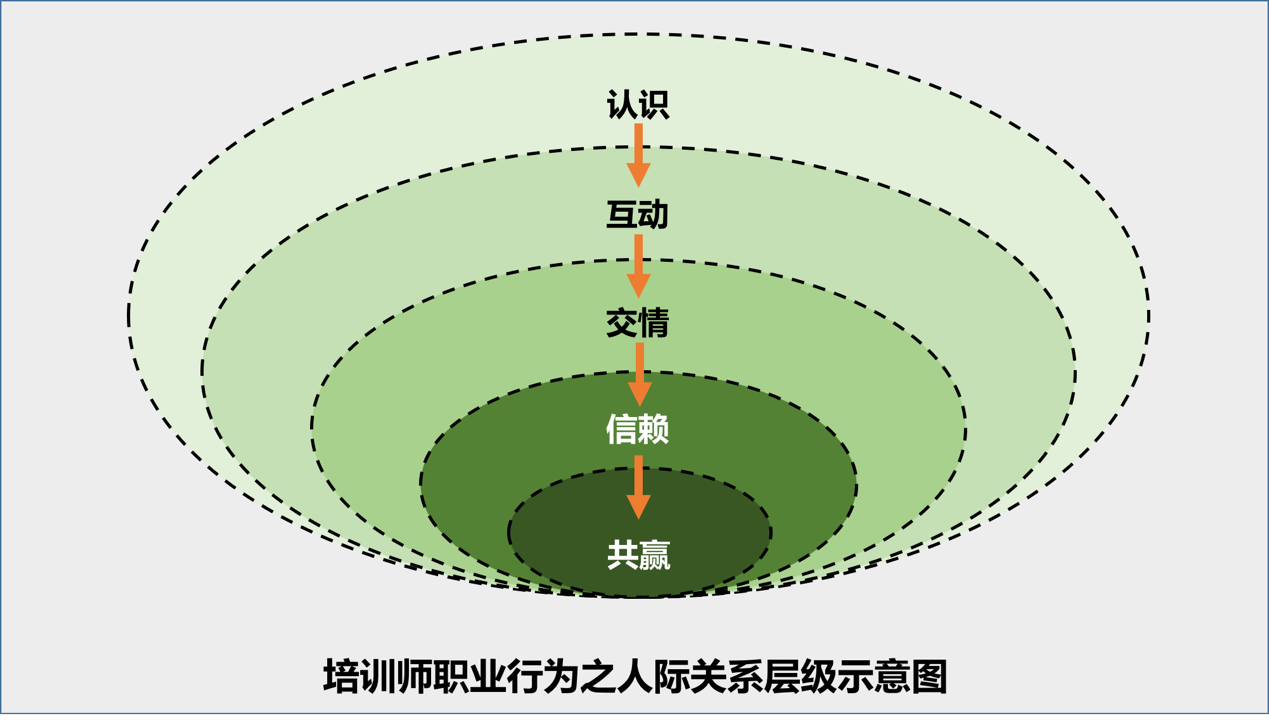

依照作者在职业实践中的观察和体认,无论处理哪一类互动关系对象的人际关系,都有一个原则需要把握,即分寸有度。因为人际关系受制于彼此互动的强弱和频率,会有不同层次的表现,如图10-1所示。

图10-1 培训师职业行为之人际关系层级示意图

作者认为在培训师的职业行为中,与互动对象的人际关系层级可以分为认识、互动、交情、信赖及共赢五个层级。不同的人际关系层级,彼此互动的强度和深度是完全不同的,这就是所谓的分寸有度,也就是我们常说的“分寸感”。

有个笑话:愚人赴宴,抱怨饭菜淡而无味,主人听后连忙加了一些盐,愚人再食便觉味美无比。于是愚人心里嘀咕:“饭菜好吃原来是因为放了盐。放少许便如此美味,多放点岂不会更好?”结果,愚人干脆将一勺盐放嘴里,弄得自己既难受又狼狈。这个故事令人捧腹却又发人深省:“天下之事皆然,过则非唯无益,反害之。”

还有一则苏格拉底的故事:有一天,他跟一位老朋友相遇。老朋友正兴致勃勃地跟他说另一位朋友的事情,苏格拉底打断了他:“等,在你告诉我这件事之前,先做一个‘三重过滤’的小测试。”第一,你能确定所说内容百分之百真实吗?第二,你要说的是关于朋友的好事吗?第三,你要说的这件事对我而言有帮助吗?对这三个问题,朋友的答案都是否定的。于是苏格拉底说:“如果你要告诉我的事情既不真实也不美好对我更是毫无帮助,那为什么要告诉我呢?”

应该说,故事中苏格拉底的三个问题为我们很好地诠释了什么是分寸感。

如何在人际关中把握分寸感,有人总结了以下建议:

(1)不窥探隐私,不干涉私事。

(2)交浅不言深。

(3)保持距离不越界。

(4)知进退,顾及他人感受。

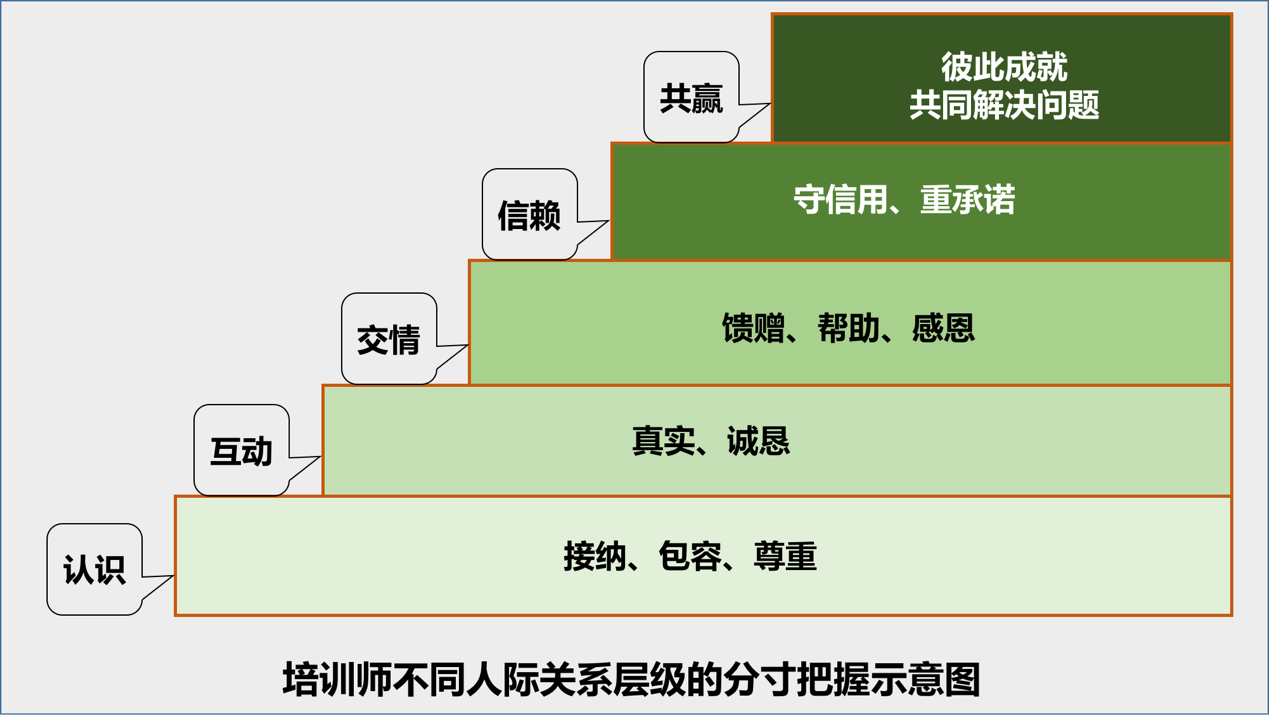

回到前面所列五种不同的人际关系层级,它们的分寸感又该如何把握呢?作者总结了一些小建议,供读者诸君参考:

如果处在认识层级,应该秉持接纳、包容、尊重的基本态度。在这一层级的人际关系中,基本上不存在观念的交互,更没有利益因素的介入。

当彼此开始进行一些观念交互的时候,意味着双方的关系已经进入互动的层级。在这一层级,除了接纳、包容和尊重的基本态度外,真实、诚恳应该是基本要求。

再进一步的关系层级是交情,也就是说,通过彼此之间的互动,已经产生了一定程度的情感、认知等方面的共鸣。这个时候,利益的因素(包括显性的经济、物质利益和隐性的其他利益)也会逐步介入。所以,馈赠、帮助、感恩等行为也开始发挥正向作用。

通过前几个关系层级的不断积累和沉淀,双方将有可能逐步发展成彼此信赖的关系。决定彼此的信赖关系能否持续的关键在于,守信用、重承诺。

从培训师的职业行为角度看,最后一种强度和深度都达到一定水平的关系是共赢。要维持这种共赢的关系,除了前面层级关系所需要的因素外,可能更需要彼此成就的意愿、站在对方的立场上考虑问题并共同解决问题的意愿和切实的行动。

以上不同人际关系层级的分寸把握,大致可以通过一个简单的示意图来表示,如图10-2所示。

图10-2 培训师不同人际关系层级的分寸把握

关于人际关系的分寸把握,三毛曾经这样说过:“朋友还是必须分类的——比如图书,一架一架混不得。过分混杂,匆忙中急着去找,往往找错类别。朋友再亲密,分寸不可差失,自以为熟,结果反生隔离。“

孔子亦云:“可与言而不与言之言,失人;不可与言而与之言,失言。知者不失人,亦不失言。”(出自《论语·卫灵公》)

荀子在《劝学》中,也有详细阐述:“问楛者,勿告也;告楛者,勿问也;说楛者,勿听也。有争气者,勿与辩也。故必由其道至,然后接之;非其道则避之。故礼恭,而后可与言道之方;辞顺,而后可与言道之理;色从而后可与言道之致。故未可与言而言,谓之傲;可与言而不言,谓之隐;不观气色而言,谓瞽。故君子不傲、不隐、不瞽,谨顺其身。诗曰:‘匪交匪舒,天子所予。’此之谓也。”

故此,有诗可云:

若要工作生活好,人际关系少不了;

不同层级做区分,分寸有度更重要。

初识交浅不言深,互动交情渐次到;

守信践诺建信赖,彼此共赢成就高。

廖信琳

廖信琳