平台化组织在形式上具有多样化特点,企业构建需要遵循的核心理念是“形散神凝”。如前所述,平台化组织是以分工为前提、以客户为中心的系统。从实现的基本路径上来讲,笔者认为应当把握住三个要点。

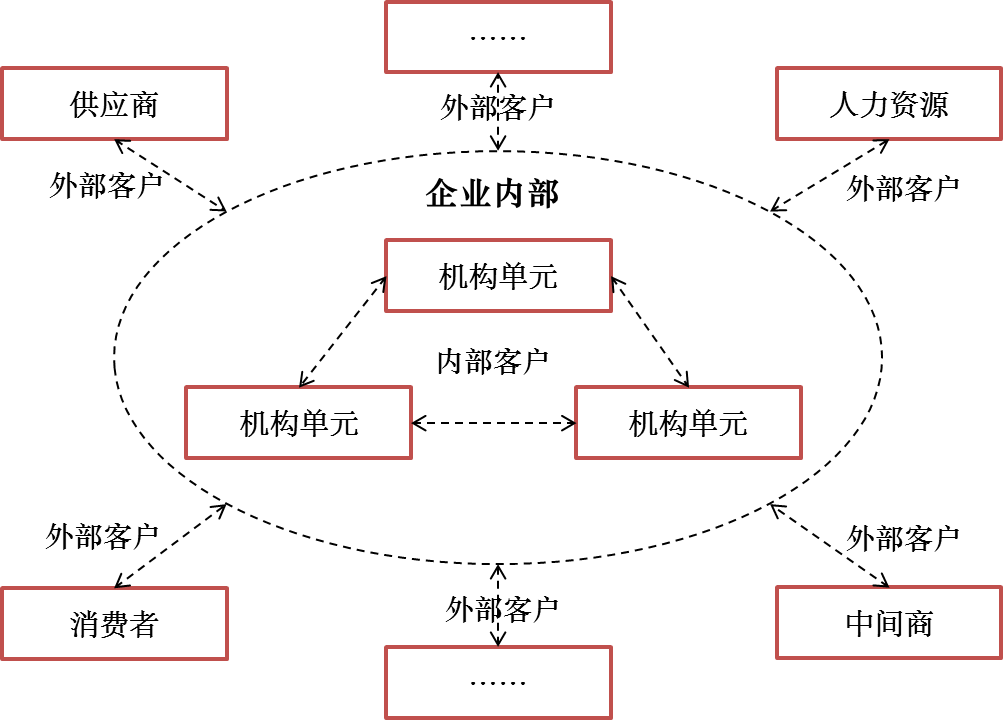

一是经营理念的转变。客户化必须要贯穿于组织体系设计全过程。典型模式如图2-2所示:

图2-2 “客户化”经营理念下的组织模式

对内而言,客户化是指视同组织单元、员工为内部客户,以满足内部客户的需求为组织设计的基本理念。在具体落实过程中,“共享中心”模式可以作为此种理念的诠释与参照。

以华为为例,通过人力资源共享服务中心、财务共享服务中心、IT共享服务中心、全球技术支持中心、投标共享中心等的打造,将事务性、服务性等相对辅助性的职能集中到“中心”,面向全公司提供服务,通过对事务工作的集中处理提高效率和专业化程度,最大限度满足员工需求。

对外而言,客户化是指建立与多方相关利益主体,包括最终客户、上游供应商、合作伙伴、社会资源等的“零距离”关系。这就要求企业建立适度灵活的机制,尤其是要赋予前线人员一定的灵活性和决策自主权,并且通过一定的激励约束机制提高前线人员的主动性和创造性。

在此情况下,就要实现由传统的利益共同体向事业共同体的转变。例如,我们曾经讨论过的如何转变企业与员工关系问题,在平台化组织模式下,必须要扭转“企业给员工发工资”为“员工主动挣工资”。海尔的小微化管理实践对企业具有典型的借鉴意义。

二是协同关系的转变。笔者认为在平台化组织中,协同的基本概念有两个:一个是BP(Business Partner),一个是SP(Service Partner)。

从BP业务伙伴上来讲,就是要加强不同管理部门之间的交叉和深入程度,打破原有的各干各事、彼此之间业务不熟悉的状态,如此才能真正发现内部客户的需求,实现相互渗透、相互支持。以人力资源管理为例,尤里奇提出的人力资源三支柱模型即明确了人力资源专业部门在企业中的价值定位和工作方式,即现在比较火的HRBP的应用。

从SP服务伙伴上来讲,更多是指企业总部的价值定位。平台化组织模式下,为有效促进业务单元的活力与效率,就要求企业从一个管控者角色向服务者、资源支持者角色转变,在此情况下,传统组织模式下的目标计划式管理——下目标、定计划、监督实施、沟通反馈,或者一竿到底的职能式管理,都将受到变革冲击。

SP概念落地的关键,我们借鉴市场的概念——供方、求方和资源三个基本要素,就是要识别内外部客户需求、谁能够满足这些需求、企业能够提供什么资源。以企业内部为例,我们让一线听得见炮火的人做决策,企业就要及时提供弹药装备,而不是让一线人员仅仅充当“侦察兵”,发现敌情报告指挥部后,等指挥部拍板后再决定送什么物资。

比如企业外部,以海澜之家为例,实质上搭建的是线下实体销售平台(门店),任何符合款式质量要求的服装均可进入门店销售。这样既解决了自身产能不足或投入过大的风险问题,又充分带动了服装生产企业的销售,同时满足消费者个性化需求,如此就打通了供应商(服装厂)—企业(门店)—消费者之间的关系,有效解决了供求平衡和各方利益问题。

三是组织模式的转变。在学习海尔组织变革实践过程中,笔者经常从反面考虑这个问题:平台化组织形式是否就是海尔模式?正是由于目前的平台化组织还未形成常态化应用,划小经营单元、自主经营体、创客化等似乎都可以用来解释平台化组织,所以很难下一个严谨的结论。这里面重点谈两种组织模式:百货商店模式和投资公司模式。

做一个形象的比喻,百货商店模式就是企业盖了一座百货大楼,里面有若干经营区,把这些经营区承包或者出租出去,所有人负责的是大楼的运营,比如消防安保、水电气及对经营区的管理。承租人负责的是在许可范围内经营区的自主经营。承租人可以是企业方的人,这种关系叫作责任落实,包产到户;也可以是企业外的人,这种关系叫作不求所有,但求所用。

回到企业组织模式,典型特征是:企业构建统一的管理平台,提供统一的资源支持,适度放开经营自主权,让业务单元满足客户多样化、个性化需求。如此一来,通过统一化的管理模式,灵活性的资源调配,自主性的经营决策,实现多方利益共赢。

所谓投资公司模式,就是企业搭建一个对内外相对开放的创新平台,只要满足公司业务发展要求或者盈利要求的项目,均可纳入这个平台中。企业负责提供必要的资金、设施设备、原材料甚至人力等资源的支持,并通过一定的利益分享机制,例如提成、股权、众筹等,实现共赢。

与一般的“孵化器”不同的是,此种模式下,创新更多的是围绕内外部客户需求,由员工甚至是企业之外的人自主挖掘产生而非指令式。

在创新过程中,企业的定位是一个服务者和支持者,创新者定位于自主经营实体,与自身利益捆绑并对结果负责。

具体到企业组织模式,典型特征是:构建创客化的组织单元,或者开放式的创新管理机制。企业负责创新项目的评估及资源投入,创新者负责提出项目需求以及项目的设计与实施,由企业和创新者共享收益。

彭剑锋

彭剑锋