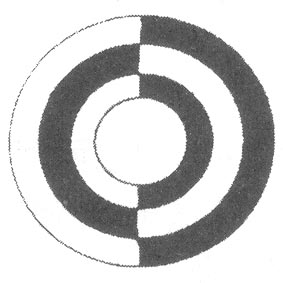

我们再来看圭峰宗密禅师所作的这个阿赖耶识图,前五识就是最外面这一圈,左边是空白的,表示阳面,右边有阴影的,表示阴面。前五识里面,不管是眼耳鼻舌身哪个在起作用,看见一个东西、听见一个东西、感觉到一个东西,注意力就产生了一个作用。但是,只要我们用眼睛看了,有看到的东西,就有没看到的东西,外境上就有阴阳之分了。眼睛本身呢?眼睛哪怕是平常每天都睁开,晚上睡觉总要闭上,这时在眼识上,也就变成了阴的一面。我们的其他感觉也是如此。接触到的东西体现的是阳面,没有接触到,体现的就是阴的一面,总之,这就是前五识的作用。

再里面一层,就是进入第六识,即进入意识的层面,同样也是如此。我们意识到的,和没有意识到的,也要分阴阳。再往里一层进入第七识,更是如此。唯有最里面的第八识,是我们接触不到的,是一个完全的空白。

在这个阿赖耶识图上面,我们可以慢慢去体会。我们看每一层,比如最外一层是体现前五识,当它处于阳面的时候,我们的感觉器官异常灵敏,但是,紧挨着的里面一圈,即第六识,就处在阴面,就很迟钝。

我们自己平时也有这种体会。一旦你被好看、好吃、好喝、好玩的东西抓住了,眼耳鼻舌身这前五识,就处于很积极的一面,嘴里流口水、眼睛目不转睛、耳朵竖得老高、全身毛孔张开。这时,你的第六识,也就是你的意识就很蒙蔽了,你的理智也就处于很低下的位置了。所以,我们看那些被拉下水的贪腐官员,往往就是让人用钱财酒色给迷惑了,让他的前五识处于很阳亢、很兴奋的状态,这时候的人啊,哪里还有什么理智可言呢?他的第六识也就一片混沌。

所以,我们平时要小心,不要随随便便就被前五识牵着鼻子转了。人和动物最大的区别,也就是在第六识上面。人的前五识几乎都赶不上动物,眼耳鼻舌身,你都不如那些动物,猫眼睛、狗鼻子、免耳朵……我们哪一样都赶不上这些动物。但是,正因为人在前五识上的偏弱,我们的第六识才非常强大,所以,人的理性、人的意识,是任何动物都赶不上的。

同理,第六识和第七识的关系也是如此,我们一看这个图,就清清楚楚了。在《宝镜三昧》中,洞山祖师有一句“夜半正明,天晓不露”的话,我们结合这个阿赖耶识图来体会一下,是不是有所悟啊?“夜半正明”啊,你晚上睡着了,关闭了自己的意识,把第六识停下来了,它对第七识的遮蔽就不起作用了,这时,第七识不就“明”起来了嘛!——我们说第七识管着我们意识所不能控制的部分,一旦它“明”起来了,那么,我们被前六识折腾了整个白天的身心,也就得到了很好的恢复。所以,这又说到现代人不良的生活习惯上来了,大家要好好守子时,好好睡觉,不要老是熬夜不睡。那么“天晓不露”又怎么讲呢?天一亮,你的前六识一下子活跃起来了,当然第七识就退居二线,处于阴面了,你的意识就感觉不到它的存在了。

唯识学在佛教里面毕竟是很难学的一门学问,中间还涉及到了很多细微的名词术语。我们在这里,只能把八识的基本东西、基本特点说一下。比如第八识,阿赖耶识就有一个特点,即“恒而不审”。它是永恒的,没有任何变化,却是我们的意识达不到,认识不了的,它只是一个大仓库而已。第六识,即意识的一个特点是“审而不恒”。我们能够很清晰地意识到很多东西,产生概念、判断、推理,通过意识能够认识事物,认识很多抽象的规律,但是,它却不恒定,用一段时间就要休息。也许定力深厚的人,第六识的“审”的功能会强一些,时间会持续地更长久一些,但是,最终还是有“闪火”的时候,还是要休息才行。平常我们这些没有经过定力训练的人,就更容易风一吹,就跟着风走;火一燎,就跟着火走。不同的外境会产生不同的力量,就把你的鼻子牵住了,你的第六识就忽东忽西、忽强忽弱了。

最关键的是第七识,它的特点是“恒审思量”。你看,又恒又审,只不过我们平时没有意识到。只要我们还有这个人身,它就永远在起作用。它是恒常的,同时也是明白的,如果它不恒常,还时审时不审的话,那人就会处在断断续续的休克状态,而且第六识也就会有很大的问题。第七识非常重要,它确定了意识的主体。所以,在对个体的执著上,第七识上会有很强烈的反应。西方哲学上有一个要命的问题,就是“我是谁?我从哪里来?我到哪里去?”人们都认为有个“我”,这就是第七识的作用。不管别人怎么说,我们总是认为,这是我的,那是我的,总有一个“我”在那里,即使佛教里叫你要认识苦、空、无常、无我,你也成天努力想去做到无我,但是,谁在努力想做到无我啊?还是有个“我”在努力嘛!那么能够执著并确立一个“我”,就是第七识的作用。所以,虽然第七识有“恒审思量”的特点,但是它又有一个执著于“我”的成分在里面。

真正按唯识的道理去修行是很麻烦的,不是“转识成智”这么简单一句话就能解决的。唯识学的实修,最根本的要领,就是“六七因中转,五八果上圆”。第六识第七识,是可以通过我们的学修进行转化的。转第六识,就是要在意识、观念,要在正知正见上下功夫;转第七识,则是要在实际践行中,去落实你第六识所获得的正知正见。但是,前五识和第八识,修是修不好的,只能说是在转化第六识、第七识的过程中,自然产生变化,直到修行有了结果,有了成就以后,才能完全转识成智,智慧圆满。

以上是对“阿赖耶识图”谈了一下我个人的体会。我们理解了阿赖耶识图,对太极图的理解就很容易了。

史幼波

史幼波