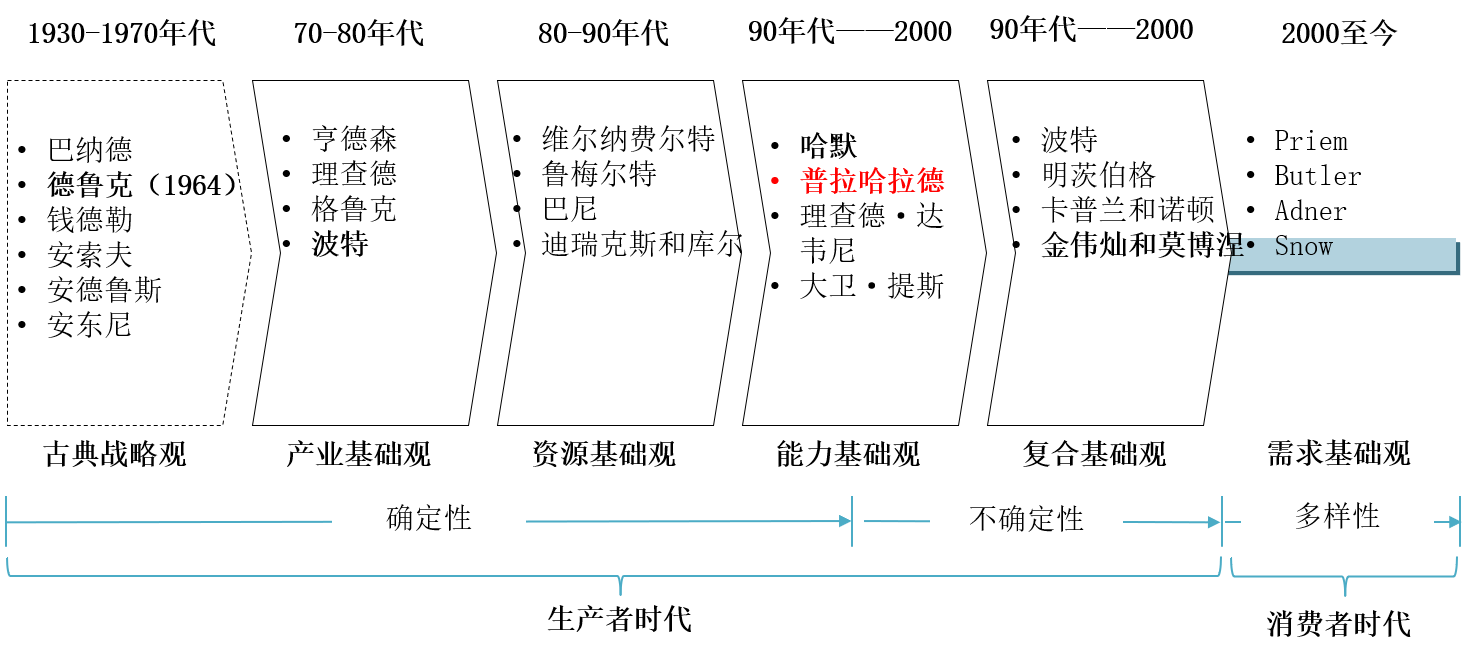

这两本书不仅内容、视角、理念不同,其背后更是代表了两种不同的战略观,说到底是战略理论的“世界观”不同。首先,不妨回顾一下战略理论的发展历程(如图5-3所示),为进一步分析两种“战略世界观”提供了基础。

图5-3 战略简史

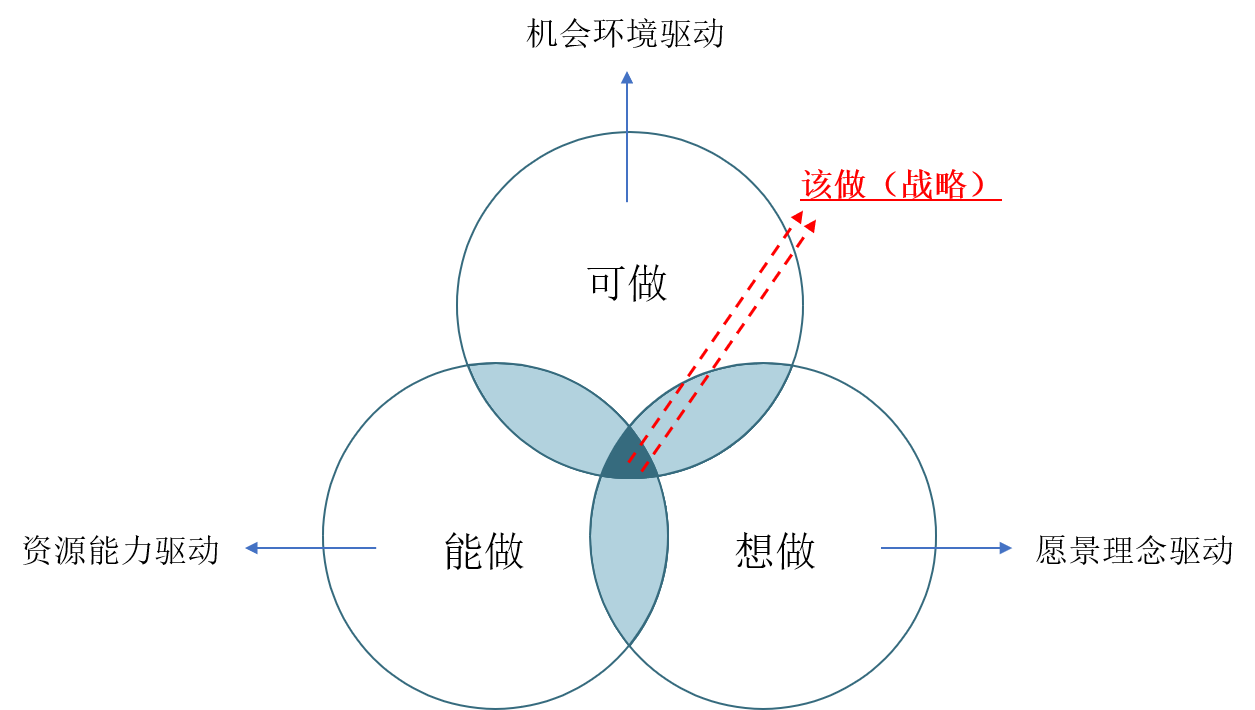

随着人们对战略认识的不断深化,人们逐渐达成这样的共识:战略(即“该做”)是“可做”(取决于外部环境)、“能做”(取决于资源和能力)、“想做”(取决于使命和愿景)三者的结合,如图5-4所示。

图5-4 战略=可做+能做+想做

战略驱动力对战略选择的重要意义不言而喻,可以看出,在战略驱动力的理解上,传统的各种战略理论背后都有一个驱动力假设:机会环境驱动、资源能力驱动和愿景理念驱动,三者选一(这个假设实际上隐含一个前提,就是企业已经存在,然后选择其中一个假设)。这个假设系统不但主导了战略理论近半个世纪的发展,也在实践上深刻影响企业战略的选择。

取决于使命和愿景的战略,或者说“愿景驱动型战略”近年来成为战略管理的一个热点。如前面说过,阿里巴巴首席战略官曾鸣教授曾经说过:企业三基石之一就是远见(Vision,也翻译为“愿景”),即“看未来的能力,对未来的预测、把握”。曾教授在湖畔大学多次讲过,阿里巴巴历史上许多重大战略选择就是基于“愿景”而不是深入的市场分析(在当时的情境之下也无法分析),其中之一就是阿里云的布局,这是典型的“愿景理念驱动型战略”。

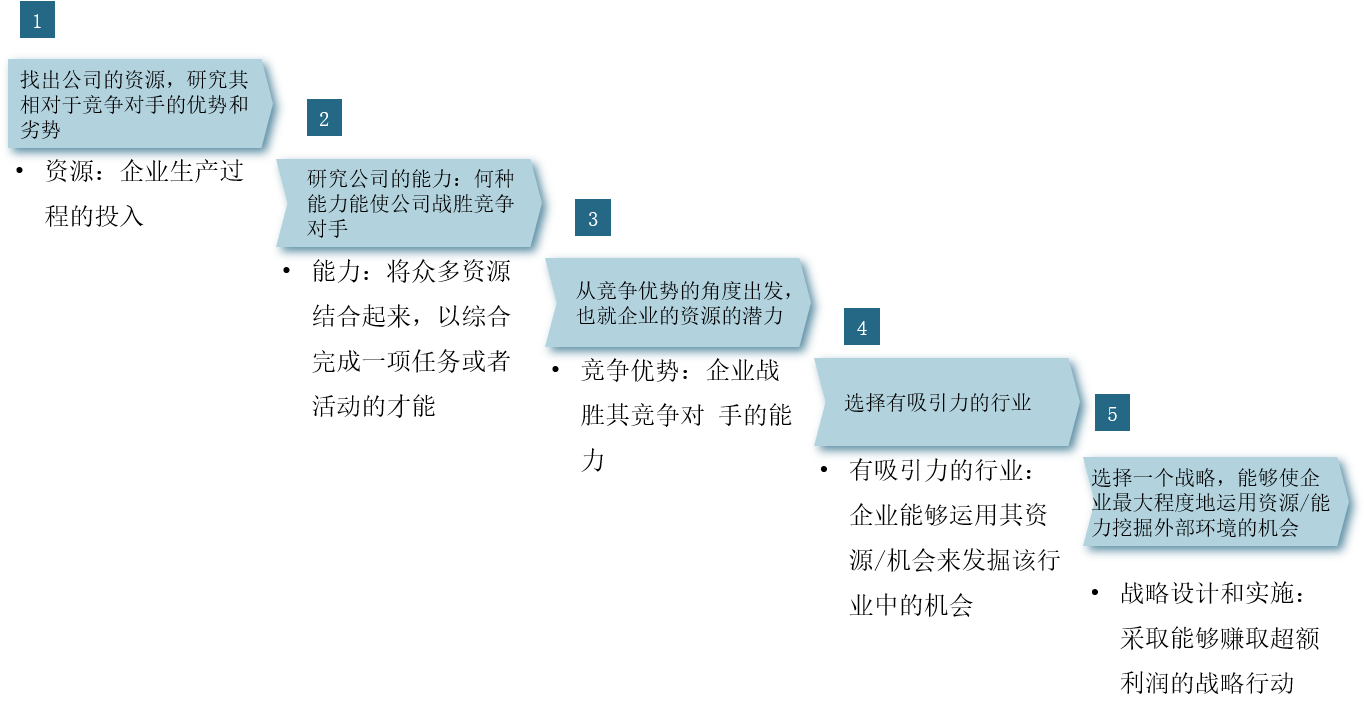

再如“资源能力”分析这一环节,在传统的战略规划中占据重要地位。企业需要花大力气分析和锁定企业内部的资源与能力(这些资源和能力或显露或隐藏),然后为现有的资源和能力去寻找可以与之匹配的外部机会(可以称之为“资源能力驱动型战略”),如图5-5所示。

图5-5 资源驱动型战略

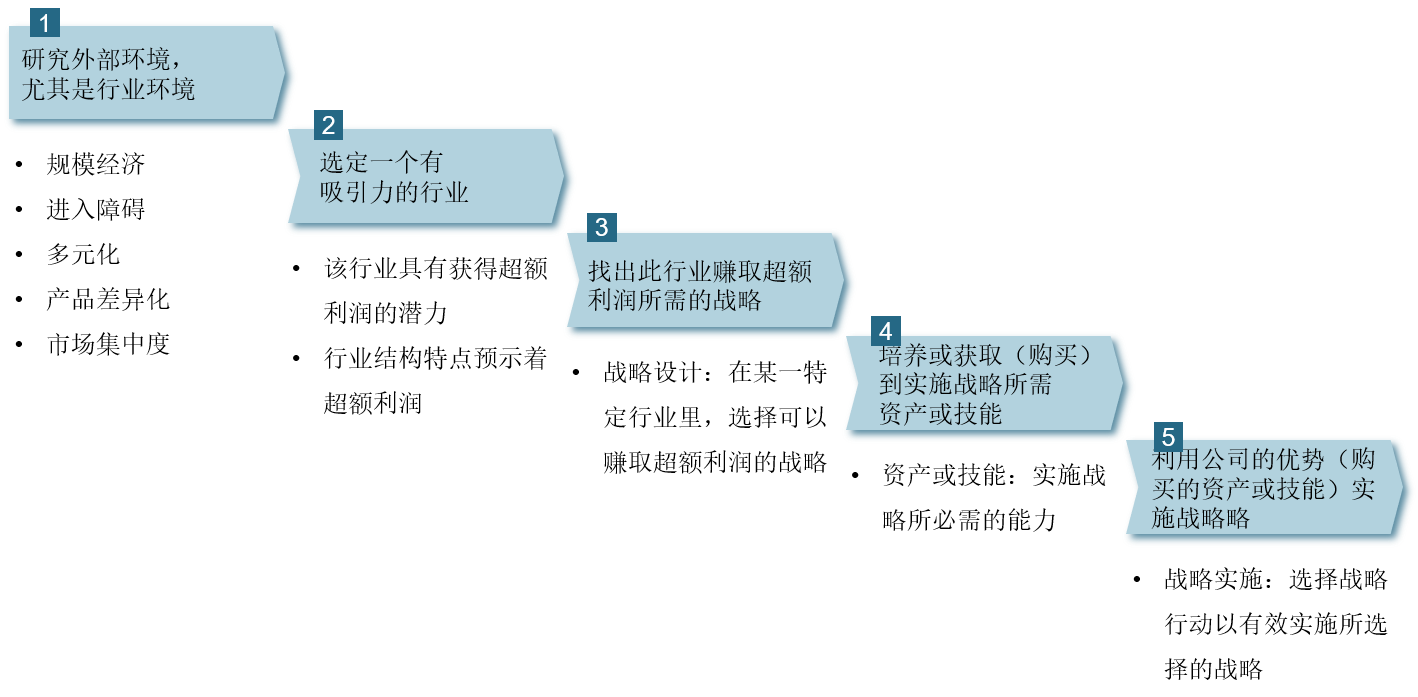

或者与上述思考过程相反,企业也可以首先锁定一个外部机会,然后努力培育与之匹配的内部资源和能力(可以称之为“环境机会驱动型战略”),如图5-6所示。

图5-6 机会驱动型战略

但上述战略思维其实都限制了企业的发展,也成为企业家的思维桎梏。在这种思维的影响下,企业的战略选择通常变成非常有限的可选集。显然,这是传统的“战略空间”视角。受这一局限,企业战略选择往往找不到更多的突破,突出的表现就是始终在产业的狭窄圈子里兜兜转转而走出不来。

笔者认为,三度空间之所以称为新战略观的代表,在于在“价值网”视角和“价值生态”视角下,企业战略的可选集得以拓宽,企业所有的利益相关者、利益相关者的利益相关者,以及持续不断地延续都成为企业战略的可选变量,因此战略解集也就更丰富了。“世界观”不同,决定前者画地为牢,选择有限,后者海阔天空,选择无限。

三度空间假定在战略制定前企业是“不存在的”(或者从另一个角度看,企业的边界是不存在的),已有的愿景理念、资源能力、机会环境都是外部因素,这些都是可以设计出来的。其精髓在于:企业的边界由于是模糊的,资源和能力可能存在于供应商、合作伙伴、竞争对手、客户,甚至与直接利益相关者无关的另外一个生态系统当中,由于(移动)互联网的存在及资源知识化(即知识取代资金、设备等成为资源的主要载体),交易成本已经降到前所未有的程度,因此通过巧妙地设计这些资源和能力就可以为我所用。“设计思维”可以说是新的战略思维中至关重要的思维。与此相对应,以往由于距离能力圈太远的外部机会,通过重新进行企业设计(尤其是重新设计交易结构)也能从一般机会转化为优质机会。由此,可以得到两种新旧战略观在战略假设、思路路径的差异,如表5-1所示。

表5-1 新旧战略观的对比

旧战略观 | 新战略观 | |

战略思维 | 从过去/现在到未来 | 从未来到现在 |

战略逻辑 | 打败对手 | 实现共赢 |

战略目标 | 竞争优势 | 竞争优势+生态优势 |

战略视角 | 3C(客户/竞争对手/自己) | 商业生态系统 |

战略抓手 | 自己控制的资源/能力 | 可供利用的资源/能力 |

笔者始终认为,战略思维比战略规划本身更重要,《战略的本质》与《超越战略》底层逻辑的不同之处在于:《战略的本质》体现的战略观认为,用“上帝之手”根据环境的可预测性、可塑性和严苛性三要素,将战略划分为五种类型,其大气磅礴的分类能力令人赞叹。尽管视野有一定的局限,不过其分类方法令人耳目一新,给人以启发;而《超越战略》则体现出不同的战略观,它首先默认环境就是动态的,而且视野明显突破了战略的范畴,采用“上帝的视角”用“上帝之眼”将思维拓展到了商业生态系统乃至共生体上,从而使企业价值创造的来源更加多元。

蔡春华

蔡春华