应该说,业务价值与紧迫程度矩阵的重新定义,提升了管理精细化水平,但这还不足够。事实上,无论是我们习惯性使用的重要&紧急程度模型,还是经过华为公司升级改良过的业务价值&紧迫程度模型,都仅仅是从事情的价值大小角度出发的,紧迫程度某种意义上说是对价值的辅助决策点,判断的是该事务对当下的价值程度与意义,目标是价值最大化。这个模型缺失了关键的一环“准备度评估”,即可实现性的角度来判断价值的可获得性。价值再大,如果无法获得,不过是浮云而已,于企业而言并无太大的意义。在实际操作的时候还会遇到一个典型的场景,即业务价值与紧急程度都高,但短期并具备实施的条件,因为公司还没有准备好。怎么理解这个“准备度”呢?举个例子:

2004年,有咨询公司的顾问建议华为公司启动财务变革,但是任总(任正非)没有同意。就当时公司的情况来说,财务变革的价值大不大呢?可以肯定地说,很大;财务变革的紧迫性怎么样呢?也很紧迫,公司都搞不清楚到底有多少资金、资产在世界各地,作为公司的领导者能不为此焦虑吗?紧迫性应该是可以拉满格的。如果从业务价值&紧迫程度两个维度来看,这不就是应该马上启动的项目了吗?但是任总否决了,他认为如果在这个时间点启动,公司可能会崩溃。因为当时财务在华为公司还是一个非常弱的部门,根本没有做好变革的准备,尤其是没有充足的干部储备,尚难以主导一场财务变革。在此后的三年中,任总让财务部门加速扩充上千名骨干,在2007年才启动财务变革,即IFS变革。IFS变革是华为继IPD、ISC之后赢得的一场具有战略意义的战役,是让高层能更有底气决策的一场战役。

可以说,华为公司的IFS项目推迟三年再启动是一种克制的行为,是对准备度的清醒认识,而事实也证明这是明智的。

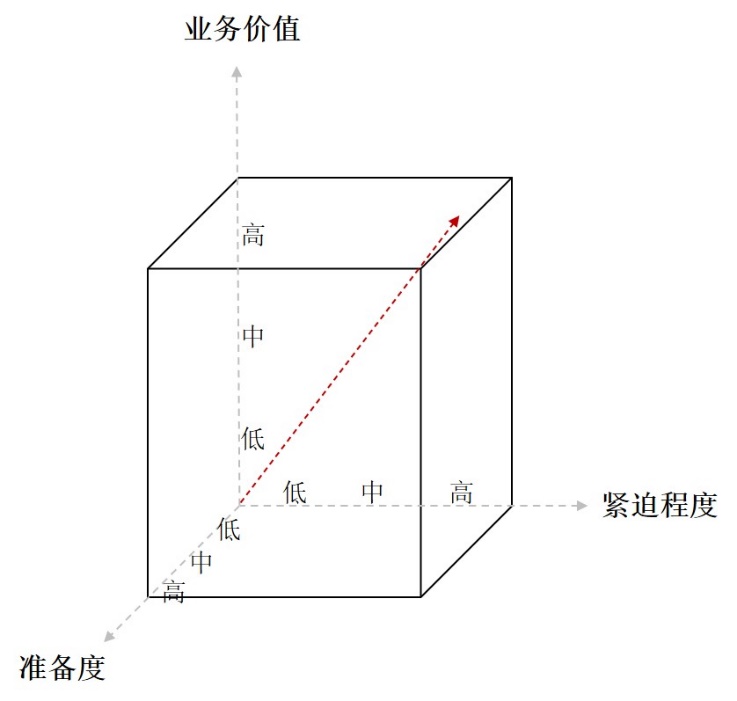

新增的维度“准备度”,将业务价值&紧迫程度的二维模型扩展成为优先级排序三维模型(下面暂用优先级排序三维度模型来代表准备度、业务价值、紧迫程度的评估),如下图所示:

图4.16 优先级排序三维度模型

准备度,应该从哪些更具体的子维度来评估是否已经准备好了呢?我们认为有两个核心的子维度:人和资源。

关于人,又有三个子维度:有人、意愿、能力。类似前面举的例子,华为公司任正非延后三年启动财务变革,解决的是“有人”的问题,有了人,后面的事情才变得有可能了。有了人,也并非万事大吉了,解决人的意愿问题是最大的难题。我们常讲“千金难买我乐意”,说的就是这个意愿的问题。能力,是推动流程梳理所需要的基本技能,包括对业务的理解、最佳实践的研究以及流程设计技能等。

另外一个是资源准备问题,即推动流程落地所必备的设备、系统等。有些是在推动流程建设过程中逐步解决的,有些则是在启动流程梳理前准备就绪,尤其是涉及到大的流程变革的时候必须要提前确认好必须的资源准备。比如,有些智能工厂的流程梳理,涉及到软件、硬件的协同配合,如果这些条件不满足(如暂时没有这方面的预算等)则成功的几率不大。类似这种场景,需要等具备了这些基本条件,才能正式启动。举个更简单的例子帮助理解:一个小伙子原来是个大厨,现在想改行做滴滴司机,那么前置的条件是得有驾照,还得满足考驾照后多年的驾车经验要求,这些就是我们所说的“资源”准备,或者是前置条件。当然,在公司推动总体的流程梳理,肯定不会像从厨师到做滴滴司机那么简单的资源准备,会涉及到方方面面,尤其是财务方面的投入,兵马未动粮草先行,没有足够的储备不轻易发起大的流程优化、变革,否则很容易半途而废或草草收场。

不详

不详