第24节 用户黏性来自何方

用“产品生命周期”来分析往往会把衰退的到来归结为技术更新,却很少有人考虑为什么已经被市场证明的需求会无缘无故地消失。“产品生命周期”所描述的周期性衰退的困境从需求的角度来看,实际上是未能持续保持“用户黏性”的问题。

一、

用户黏性决定了产品的生命周期

在上一节中,我们提出了一个很难解决的问题:企业要保持长久的盈利,企业管理者需要客户的忠诚,需要客户保持长期不变的消费习惯,但是客户的忠诚似乎是完全不可捉摸的,即使过去忠诚,现在忠诚,也不能保证未来同样的客户还会进行同样的选择。这种改变随时都可能发生。

这个无解之题并不是现在才出现的,过去它已经一次次地出现过,只是那时我们固执地认为企业的核心是产品,我们不知道为什么曾经风靡一时的产品会逐渐销声匿迹,我们也无法判断某种企业的核心产品或者“行业标准”何时会被抛弃。但是,依据经验,这个难题的确是存在的,而且有了一种“经典”的表述方式。

这种表述被称为“产品生命周期”。1966年提出这一理论的美国哈佛大学教授雷蒙德·弗农认为:产品的市场寿命是有限的,每种新产品都要经历从开始进入市场到被市场淘汰的整个过程。产品生命是指市场的营销生命,要经历开发引进、成长、成熟、衰退的四阶段。产品生命周期理论长期以来都被看作是有效的管理经验,并在此基础上提出了在各个阶段上企业应该采用的市场策略。

|

在汽车出现的早期,价格高昂还不是最令人望而却步的,安全性、实用性都被不断质疑,在汽车的引擎、刹车等关键部件经过一次次的实验,在各种天气条件和路况条件下都逐渐表现出稳定的性能之后,欧洲和美国不约而同地进入到了汽车的批量生产阶段,欧洲的甲壳虫、美国的福特T型车分别成为市场中的两大主流。 这种“批量化”将产品生命周期从“引进”、“成长”推向“成熟”,汽车开始成为大众可以消费的产品,批量化生产让价格也快速下降,大众消费者也成为了汽车拥有者,甚至最后达到无车寸步难行的程度。虽然不能说汽车到现在已经进入到明显的“衰退期”,不过说汽车已经进入到“成熟期后期”是基本恰当的。现在,几乎没有人会怀疑,如果汽车对石油的依赖不能改变,如果对汽车废气的处理始终无法取得突破的话,即使是已经成为主流、占据大部分市场份额的汽车,也必须经历“脱胎换骨”的改变,否则,汽车这一在工业化时代具有标志性的产业迟早会成为末路黄花。 |

用“产品生命周期”来分析往往会把衰退的到来归结为技术更新,却很少有人考虑为什么已经被市场证明的需求会无缘无故地消失。让我们延续本书一直强调的“日心说”,从需求的角度来看看到底是什么决定了产品生命周期。

“产品生命周期”所描述的周期性衰退的困境从需求的角度来看,实际上是未能持续保持“用户黏性”问题。

在产品经历开发和引进期的时候,早期的用户通过尝试来判断自己是否能够接受一件新产品,是否会在接触之后就产生对该产品的依赖性,是否会自觉地进行持续消费,如果这些问题的答案都是肯定的,那么“新产品”就会聚集一批“拥趸”,这批早期客户为供应商创建了生存和改进的基础。

当“用户黏性”的范围扩大到更广泛的区域,当“拥趸”的数量越来越多,产品也就从“成长期”过渡到了“成熟期”,新用户在未接触产品的时候就已经从市场上获得“定论”,该产品是能满足需求的,同时产品的性价比也大大提升,能够满足“成熟期”出现的井喷式消费需求。之后,“用户黏性”逐渐衰退,产品进入衰退期。

无论新发明的出现曾经经过怎样的曲折坎坷,能够产生“用户黏性”的产品终究会成为司空见惯的“大众消费品”。

二、

“用户黏性”发生转移的原因

既然“用户黏性”的存在已经证明了需求是真实的,这种被激发出来的需求为什么又会发生转移了?是否需求也会经历出现——蓬勃——消亡的“生命周期”?

不,需求没有消失,但是会演化。当底层需求得到了满足的时候,更高层的需求就出现了,过去可以赢得忠诚的产品、服务也许只满足了底层需求,当可以同时匹配底层需求和高层需求的新产品、新服务出现时,过去的“用户黏性”就会发生转移。

还以报纸为例,让我们将网络媒体和传统媒体在满足用户需求方面进行逐一对比。

表7-1 网络媒体与传统媒体在满足各层次需求上的得分对比

|

|

网络媒体 |

传统媒体 |

|

① 新闻的即时性 |

+ + + |

+ |

|

② 资讯的真实度 |

+ + |

+ + + |

|

③ 新闻内容的丰富性 |

+ + + |

+ |

|

④ 新闻报道的深度 |

+ |

+ + |

|

⑤ 新闻覆盖面 |

+ + + |

+ + |

|

⑥ 视频、图片、文字组合 |

+ + + |

+ |

|

⑦ 存储时效 |

+ + + |

+ |

|

⑧ 查询便捷 |

+ + + |

+ |

|

⑨ 新闻衍生评论多样性 |

+ + + |

+ |

|

⑩ 读者观点交流 |

+ + + |

+ |

|

⑾ 读者投稿并获得关注 |

+ + + |

+ |

通过11个方面的比较,我们可以看到,网络媒体在传播资讯方面总体得分大大高出了纸媒体。对于一名普通读者来说,他对媒体的最低需求是获得即时的资讯,网络是重大突发新闻报道的最快渠道,当“获得即时资讯”这一基本需求得到满足之后,读者有了更高层次的需求,比如新闻的丰富性、可存储、易查找成为“凸显”的需求。

事实上,在传统媒体中,报纸的信息存储量和查询方式更优于广播和电视,这也是报纸能够在即时性上输于广播和电视的时候却还能持续发展的重要原因,在网络媒体没有出现的时候,各大图书馆定期收藏报纸、制作目录索引,就是为了满足读者的这种“进一步”的应用需求。但是,在网络媒体出现之后,报纸在满足这种“高层应用需求”上远远无法与网络相提并论。

目前的搜索仍不是最优的,例如搜索出的重复信息太多,没有像报纸的“深度报道”、“专题报道”那样一目了然的排版,没有经过编辑,覆盖多角度的观点呈现出无序状态。但是它在快速、方便和内容丰富方面的确胜过报纸,此时,“用户黏性”已经开始动摇了。

网络还满足了传统媒体从来不可能做到的更高层的读者需求。网络可以轻易地做到让共同关注某一新闻的读者交流观点,网络的投稿门槛极低,几乎人人都可以成为“突发事件”的“现场记者”(如微博让“自媒体”成为可能)。

当读者跨出“只能被动阅读”这一步,有了想发表自己的观点,提供自己的新闻素材的时候,更高层次的需求出现了。这种需求给本来湮没在芸芸众生中的某一个读者有了被关注的可能,参与并期望获得关注,这是更高层次的需求。网络媒体在这一点上比传统媒体更有优势,用户需求在网络媒体上获得了基础需求、应用需求和高层需求的“深度”满足。

相比于到已经遍布街头巷尾的报刊亭买一份报纸,相比于在家中按下电视遥控器,相比于打开收音机,第一次上网阅读需要跨越硬件、软件等障碍,其实并不容易。但是源源不断的新网民克服了这些不便,改变了使用习惯,并开始持续地从网络上阅读新闻、参与评论,这是否揭示了“用户黏性”的产生与转移现象背后的原因?

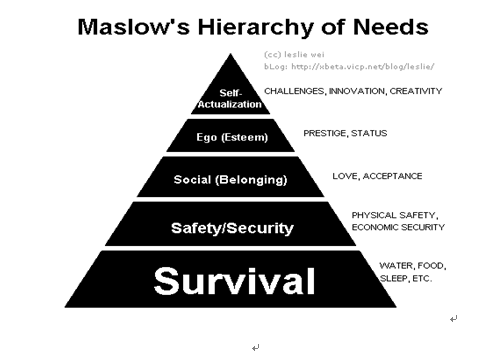

下图(图7-1)是马斯洛的需求层次理论。

图7-1 马斯洛需求层次理论

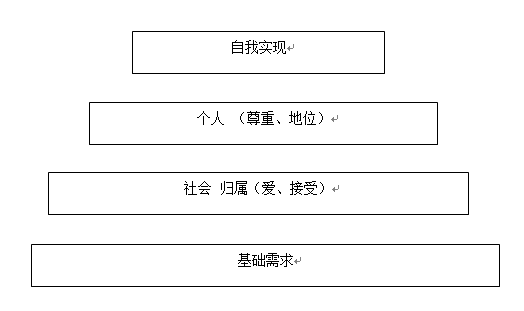

受启发于马斯洛的需求层次理论,我们也可以为客户的需求画出层次,如图(图7-2)所示。

图7-2 消费者需求层次

在产品所能激发出的“用户黏性”中,基础需求是最底层的需求。产品必须满足基本需求,例如手机能够通话、食物能够果腹,只满足于基本需求所产生的“用户黏性”在没有同类产品出现的时候是强大的,也是在竞争中最微弱的。只要有类似功效的其他产品出现,只要同类产品中的价格稍有下降,客户很容易发生转移,“价格优惠”是这类同质产品进行竞争的利器。

当产品和服务的组合不仅可以满足基础需求,还能够为客户提供社会性和归属感时,用户黏性增强了。这时客户不仅具有因满足了基本需求而产生的“用户黏性”,还会产生“品牌忠诚”。“品牌忠诚”高于“价格优惠”。品牌影射出消费者对品牌内涵的认同,同时也吸纳了消费者对该品牌的情感投入。能够对消费者产生归属感和地位尊贵等社会含义。比如,奢侈品代表所有者的品位;豪华跑车折射出主人的潇洒不羁;高档餐厅体现出用餐者的尊贵。客户对品牌忠诚就可以接受较高的价格(或称“品牌溢价”)。

当产品和服务的组合不仅能产生社会意义上的归属感,还能够激发用户的创造性,并对此给予关注度,让用户感受到自我价值的实现,那么这时的“用户黏性”就达到最高水平。这就是为什么用户会对DIY的成品充满感情,即使没有利益诱惑和尊贵感受,用户仍然会在自己的爱好上投入非常多的时间和精力,在这种强烈的客户忠诚的驱使下,用户会一直追随产品、服务,甚至从单纯的消费者转变为合作者。

在这一点上,苹果公司可谓是业界的佼佼者。它把产品变成让用户感受到“自我价值”的载体,并借此获得了大大超出其他电子消费品的用户黏性。

李蓓

李蓓