在确定了项目的目标和范围后,一般要按照项目管理的思路对执行过程中的各个环节进行细致的规划,即在有限的资源约束下,运用系统的观点、方法和理论,对项目设计的全部工作进行有效的管理。这需要制订详细的项目计划。计划是通过文字和指标等形式确定在项目周期中工作的内容、方式方法和时间安排的管理,是控制工作量、评估项目进度和项目相关人员沟通的主要工具。不同类型项目的项目计划不同。

就构建胜任力模型项目而言,模型的构建模型主要有两类:

第一类,从0到1搭建,这种方式比较常见,主要通过归纳法和演绎法来收集、分析企业内部高绩效员工的行为案例,精细加工汇编,为企业量身定制,形成符合企业特色的胜任力模型成果。

这种建模方式适用于企业内的任何工作、职能或者角色,且具有较高的针对性和企业自身特色,在后期的人力资源管理过程中的衍生价值更大,但是由于它的资料收集及分析过程较为复杂,因此需要耗费必要的人力、物力,且对项目负责人的专业要求很高,所以一般企业会考虑找咨询顾问帮忙操作。

第二类,是在已有模型的基础上进行改造和调整的模式,即模型的更新和迭代。这种模式以经过验证的胜任力模型为基础,通过对企业的了解,在原有模型的基础上进行修改和完善。这种方式由于节省了大量的人力、物力和时间,因此效率高、成本低,但由于没有经过实际数据的收集、分析和论证,使得模型成果的针对性及组织特色不够鲜明,后期衍生的使用价值不高。

我们碰到第二种模式的情景一般有两种:一种是企业自己已经搭建了胜任力模型,但由于各种原因,发现模型不能落地应用,希望我们重新调整完善一下再落地使用;另一种是企业已经搭建了胜任力模型,也应用得不错,但是过了1~3年以后,随着企业的业务发展,模型需要随之更新迭代。这种情况下建模的工作量比较小,只需要对不符合因为发展和组织特点的一些指标进行局部更新和迭代。

顺便提一下,胜任力模型需要更新和迭代的周期是多久呢?快速发展的企业,我们建议是一年迭代一次;相对平稳的企业,我们建议2~3年迭代一次,但一般不超过3年。

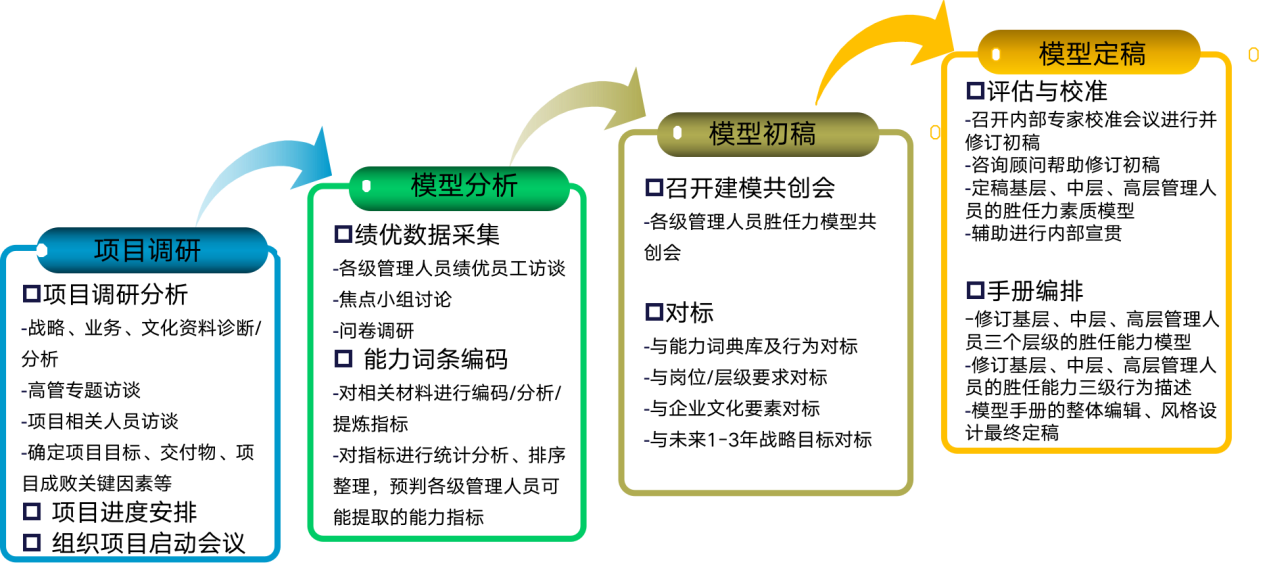

这里,我们对第一种建模方式,从0到1如何建模做一个重点介绍。我们以一个三层级管理干部能力模型的构建为例,请见图4-1胜任力建模的实施流程所示。

图4-1 胜任力建模的实施流程

胜任力建模的实施流程总共分四步:

(一)项目调研(即为构建模型做好准备工作)

这里有三项主要工作:

第一,项目调研分析。在调研分析阶段,我们首先会收集企业的战略业务资料、文化资料、管理制度等和项目相关的资料并进行分析,这么做的目的是了解企业的战略、业务、文化情况、项目背景。细心的读者会问,我是给自己的企业做建模项目,对自己的企业很熟悉,还需要做调研分析吗?我的建议是企业情况可以不用做调研,但是分析一下项目相关的资料建议,便于理解项目整体背景。

在调研分析资料后,我们通常还会用实施访谈的方式对高管和项目负责相关人员去了解他们对于项目的期待和希望产出的成果等。这里用到的方法主要是演绎法,通过资料分析和项目访谈可以概括出项目的轮廓、关键词和关键节点等信息。当然,演绎法也需要依靠建模人员的专业功力,在一大堆资料信息中能够敏锐地捕捉项目的关键信息。

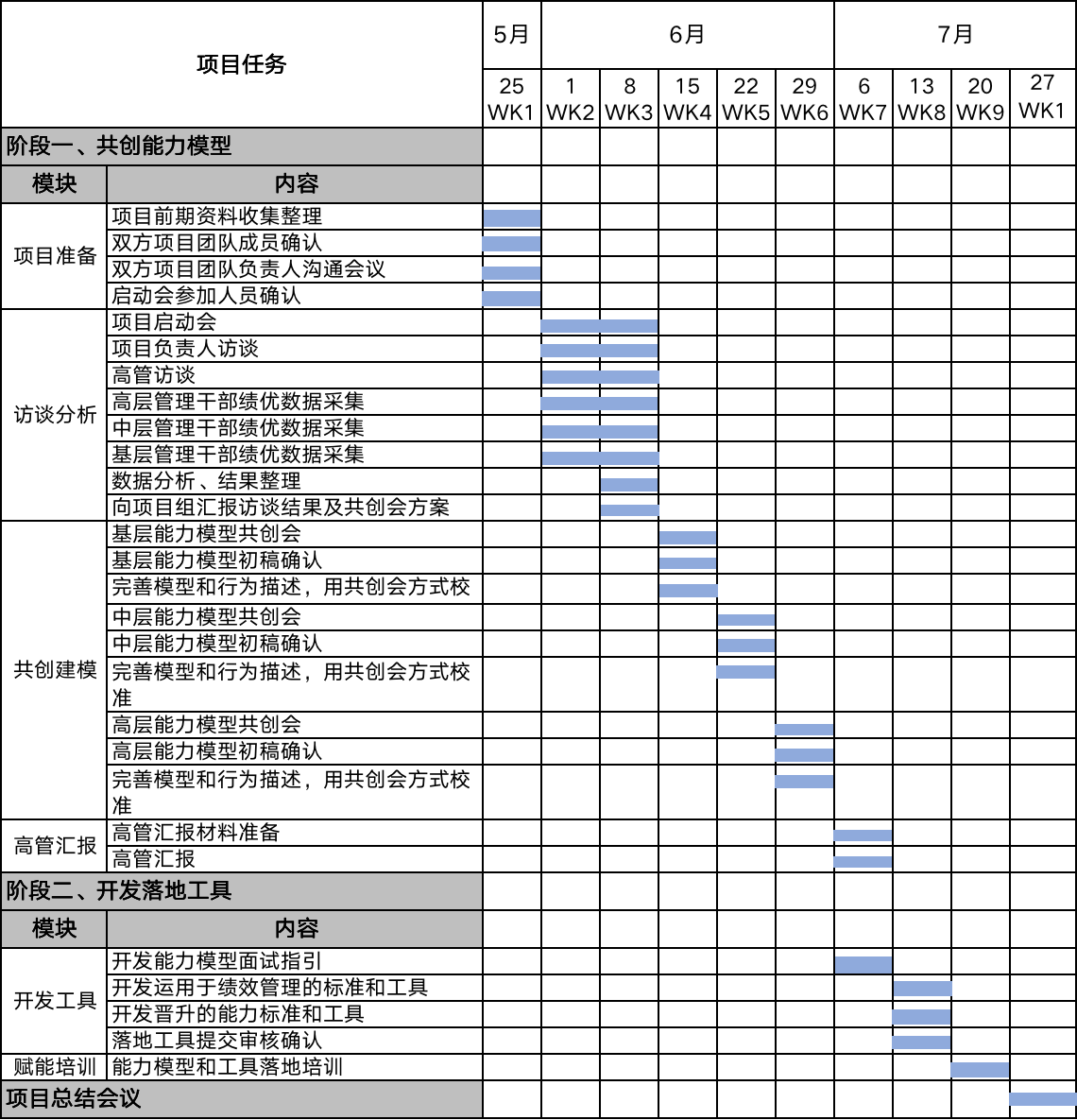

第二,项目进度安排。从项目管理的角度,在项目调研后我们会出具一份项目进度表。项目进度表一般是以列表的形式呈现出来,清晰明了且方便查看项目的进度。一般而言,项目计划表的内容包含工作的具体步骤、每项工作的负责人、时间安排、工作产出等。我们来看一个项目进度表的样例,如表4-1所示。

表4-1 某公司胜任力模型构建的项目进度表

第三,组织项目启动会议。项目小组启动会的主要目标是将项目目标、流程及个人角色分工在小组范围内逐渐明确。在确定项目组成员后,要任命项目组组长,明确项目组成员的分工及角色。项目小组组长主要负责项目进度的把控、人员的协调安排、重要文件的审核把关及对模型质量的把关;其他成员职责分工还涉及访谈邀约、资料收集及整理、访谈结果分析汇总等。

除此之外,要让小组成员明确知晓项目的关键时间点及验收标准。项目启动会上还需为小组内部构建沟通平台和沟通机制,便于小组成员间有效地传递信息。构建沟通评估和沟通机制的方式多样,比如每周一次的项目例会及项目进展报告会、建立项目成员小组沟通群等,目的是让项目参与人员能经常收到项目状况方面的报告。另外,项目小组成员最好纳入组织内部决策层高级管理人员,因为这能够为项目推进提供更好的宏观指导和资源支持。

另外,企业内部相关部门配合项目组进行项目的宣导。企业内部相关部门配合宣导主要目的在于让项目进展过程中所涉及的项目组外人员对项目有所了解,并逐步明确其个人在后期配合过程中的职责。这也是为项目成果后期的宣导和使用进行铺垫和渲染。

(二)模型分析(即绩优数据采集分析)

我们一般通过行为事件访谈法(BEI)、焦点小组会议和问卷调研等形式来收集目标岗位的工作内容、岗位职责、工作要求和产生高绩效结果的行为事件。在初稿研讨阶段,主要是针对前期收集的数据及资料进行汇总整理,编撰具体指标内涵及行为案例,从而形成模型初稿;在校验定稿阶段,主要是通过专家研讨、内部校准会议等形式确定最终模型结构及内容。这一步绩优数据的采集,用的是归纳法。通过分析归纳出高绩效员工的行为事件,我们可以提取可能的胜任力指标,当然在这里提取的胜任力指标只是预判,我们会在下一步胜任力建模共创会中加以验证。

(三)模型初稿(即召开建模共创会)

在绩优数据采集分析汇总出初步的结果后,我们其实已经对要提取的胜任力指标有一些预判了,但是是一些比较零散的胜任力指标。通过建模共创会就可以把一个完整的模型初稿做出来,这一步召开建模共创会,我把它称之为“共创法”。

我们在这么多年的实践摸索中总结出,建模比较好的方式是召开胜任力建模共创会(即工作坊),在1~2天的建模共创会中,我们邀请建模岗位或层级相关的绩优员工代表、员工的上级代表、项目负责人及部分高管等人员来参加共创会。咨询顾问通过引导技术,设计一系列的共创流程,引导参与者共创出模型的初稿。当然,还会用到建模的工具,如胜任力卡片、能力卡库、能力计分单等。具体操作流程,我们将在中篇建模篇中详细介绍。

有的专业同行会问我,一定要通过建模工作坊来建模吗?我的回答是不一定,也有咨询公司是通过访谈由顾问直接写出模型初稿的,他们在前期采集绩优数据后,通过顾问的专业技术能力对访谈结果做一个汇总整理及分析,是可以构建出一个模型初稿的(也叫过渡模型),用到的建模方法主要是演绎法和归纳法。而我除了用到演绎法和归纳法,还应用了一种比较新颖有效的方法——共创法,这也是我们建模咨询项目被普遍认可的制胜法宝。(关于建模的三种方法:演绎法、归纳法和共创法,下一节详细介绍。)

我认为,建模共创会是比较好的建模方式,能够保证将来胜任力模型的落地应用。为什么这么说呢?有以下几点原因:

在共创会里,参加人员有建模岗位或层级的绩优员工代表、员工的上级代表、有高管、有项目负责人;这代表了我们建出的这个模型是由所有的利益相关方(stakeholders)共创出来的,是经过大家充分讨论和质疑及纠偏共创出来的,而不是咨询顾问(或是公司内部由HR主导)做出来的,这样就保证落地使用模型的时候,这些利益相关方不会再质疑或不认可。所以,这一点特别重要,我认为很多公司胜任力建模在落地使用时遭业务部门的质疑,最主要的原因就在于这个模型是由一些专业人士做出来的,而不是共创出来的。正所谓:“我参与,我Buy In(买单)。”

共创会中,我们通常会引导绩优员工代表和他的上级代表(有时还会邀请高管)就他们的角色定位和关键工作任务进行讨论,我们有时会发现很有意思的事情发生,就是员工代表和他们的上一层级代表关于这个岗位或层级的角色定位和关键工作任务是不一致的。正所谓:“你以为他知道,他以为你知道。”所以,我们就会引导大家纠偏直至大家一致认可,因为角色定位和关键工作任务对于模型的建立有指导性的作用。这样的不一致如果只是通过访谈是无法获得全面信息的,也无法去纠偏。

如果用共创会来建模,前面的绩优数据采集,不管通过一对一访谈、焦点小组会议或是问卷调研都可以做得相对轻松一点,主要目的是预判可能提取的胜任力指标有哪些,而在共创会中去验证和共创一致。所以,整体建模的时间成本是比较低的。

(四)模型定稿(即模型的评估与校准)

主要采用的方法是专家研讨法和专家问卷法,最后形成胜任力模型的终稿。

专家研讨法,是在模型初稿出来以后召开一个模型校准会,邀请一些内部专家,通常是和建模岗位或层级相关的内部人员,请他们一起来校准模型是否符合岗位或层级的情况,是否符合公司的实际状况。

专家问卷法,就是将模型初稿做成胜任力指标问卷清单,由专家根据胜任力重要性等级来评定胜任力指标,最后项目负责人收到所有的问卷后,进行结果的汇总和整理,形成最终的胜任力列表,最后修改定稿出胜任力模型。

我建议最好采用专家研讨法的形式来校准模型,因为除了校准模型的准确性和落地性,我们还会在现场引导专家们选一些建模岗位或层级的典型人物(包含绩效优、良、差的人员),试着用模型对他们进行评估,这样更容易验证模型的适用性。当然,如果我们是建模项目的负责人,还可以请专家给出落地使用的一些好的建议,也可以请他们在未来的项目宣贯时作为支持者。

不详

不详